Армейская авиация в небе Афганистана

15 февраля — очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана. Те, кто принимал участие в том вооруженном противостоянии, называют это событие по-другому. Победа в любой войне определяется выполнением поставленных перед войсками задач. Советские войска тогда все поставленные задачи выполнили! И выходили из этой страны по приказу своего военно-политического руководства с гордо поднятыми знаменами, под музыку оркестров, провожаемые местным населением, а не поджав хвост и не роняя с шасси самолетов брошенных на произвол судьбы бывших союзников, как происходило на глазах всего мира в Кабуле в 2021 году, откуда пришлось срочно эвакуироваться США. Поэтому для ветеранов афганской войны 15 февраля — это День победы в афганской войне!

Очень большую роль в той войне сыграла армейская авиация. Не случайно Борис Всеволодович Громов, Командующий (именно так, с большой буквы) 40-й армией, говорил, что без армейской авиации были бы весьма затруднены действия нашего воинского контингента.

Силы и средства

Справка «АС»

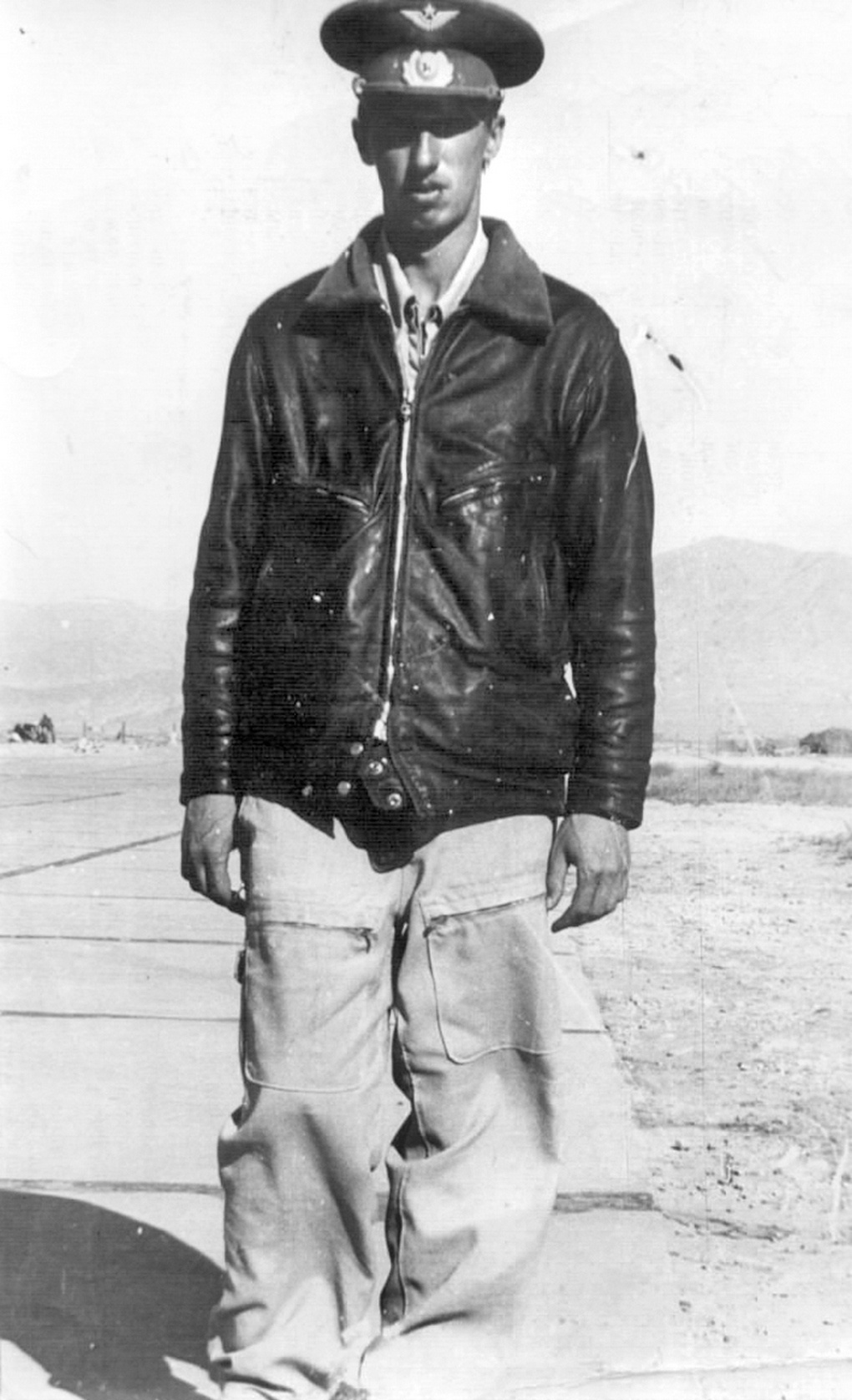

Анатолий Васильевич Сурцуков в 1974 году окончил Саратовское военное авиационное училище летчиков. В 1987 году окончил с золотой медалью Военно-воздушную академию имени Ю.А.Гагарина. В 1998 году окончил с отличием Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

От летчика-штурмана вертолета Ми-8 дослужился до начальника Управления армейской авиации (2003–2005). С 1981 по 1982 год проходил службу в 50-м отдельном смешанном авиаполку в Афганистане замкомандира эскадрильи и комэском.

Общий налет более 3300 часов. Освоил вертолеты десяти типов. Боевых вылетов — более 700 (из них — 522 вылета в Афганистане). Автор уникальных приемов полетов в условиях высокогорья, методов ведения огня и правил взаимодействия между экипажами и звеньями.

Афганская эпопея не только осталась в памяти тех, кто там воевал, она дала мощнейший толчок развитию тактики применения армейской авиации, порядку организации взаимодействия между родами войск и видами Вооруженных сил, а также изменила взгляды на роль и место вертолетов в системе вооруженной борьбы. Именно поэтому сосредоточусь на техническом аспекте анализа применения армейской авиации (АА) в Демократической Республике Афганистан (ДРА).

Афганский театр военных действий сочетал комплекс самых неблагоприятных факторов для применения вертолетной техники. В этом смысле опыт применения вертолетов там уникален. Высокие температуры, превышение над уровнем моря, запыленность в равнинной части и сложная конфигурация посадочных площадок в горах... А еще — сильнейшее морально-психологическое давление на летный состав, обусловленное высокой интенсивностью боевых вылетов во время всей длительной командировки. Это приводило к хронической усталости и, как следствие, к повышению вероятности ошибочных действий. Дополнительное напряжение оказывала постоянная угроза обстрела в любое время в любом месте, где бы ты ни находился — на земле или в воздухе, днем или ночью. Все это в совокупности делало труд военных вертолетчиков поистине героическим.

Для всестороннего обеспечения ввода в Афганистан и выполнения боевых задач войсками 40-й армии осенью 1979 года на базе частей ВВС, дислоцированных в Туркестанском и Средне-Азиатском военных округах, был сформирован 34-й смешанный авиационный корпус (САК). В его первоначальный боевой состав вошли всего 6 авиационных эскадрилий (аэ) от разных воинских частей (115-го гвардейского истребительного авиационного полка; 87-го отдельного разведывательного авиационного полка; 217-го авиаполка истребителей-бомбардировщиков (апиб); 302-й отдельной вертолетной эскадрильи; 136-го апиб; 280-го отдельного вертолетного полка (овп).

В 1980 году, с началом активных боевых действий правительственных войск ДРА и советских войск против оппозиции и моджахедов, возникла острая необходимость в увеличении авиационной группировки 40-й армии.

34-й САК был усилен переброшенными с территории СССР летными частями и переформирован в ВВС 40-й армии со штабом в Кабуле. Дополнение произошло за счет 181-го овп (вертолетная эскадрилья, вэ, в составе 12 вертолетов Ми-24 в Кундузе и вэ, в которой было 12 вертолетов Ми-8 в Файзабаде); 292 овп (вэ 12 вертолетов Ми-24 в Джелалабаде и вэ 12 вертолетов Ми-8 в Гардезе); 280 овп (вэ 8 вертолетов Ми-8 в Газни), а также ряда подразделений истребительной, истребительно-бомбардировочной, штурмовой и разведывательной авиации.

На аэродроме Чирчик был дополнительно сформирован 50-й отдельный смешанный авиаполк, осап (20 вертолетов Ми-24Д, 20 вертолетов Ми-8Т, Ми-8МТ, 4 самолета Ан-26, Ан-26РР, 4 самолета Ан-12 и самолет Ан-30Б), который в дальнейшем вошел в состав ВВС 40-й армии и базировался на аэродроме Кабул. Всего к началу 1981 года в состав ВВС 40-й армии входило 89 самолетов и 112 вертолетов.

Армейская авиация и транспортная авиация на вертолетах составляла две трети численности авиации ограниченного контингента советских войск (ОКСВ) в ДРА. Увеличение состава армейской авиации происходило на протяжении всех лет вооруженного конфликта. В итоге группировка армейской авиации в составе ВВС 40-й армии к концу войны увеличилась, по сравнению с ее началом, в 3 раза — со 112 вертолетов различных типов до 331.

В ходе боевых действий состав группировки АА изменялся и качественно. Если в начальный период в ее составе насчитывалось 52 боевых вертолета типа новейших на тот момент модификаций Ми-24, то к концу войны их было 229.

Техника и тактика

По характеру решаемых военно-политических задач и особенностям вооруженной борьбы боевые действия советских войск в Афганистане условно можно разделить на четыре периода проведения войсковых операций.

Первый период (с декабря 1979 года по февраль 1980 года) включал в себя ввод ОКСВ в Афганистан, размещение его по гарнизонам, а также ведение боевых действий по обеспечению решения этих задач.

Второй период (с марта 1980 года по апрель 1985 года) характеризовался ведением активных широкомасштабных боевых действий, главным образом своими силами, а также совместно с соединениями и частями вооруженных сил ДРА.

Третий период (с апреля 1985 года по январь 1987 года, период политики национального примирения) включал в себя переход от активных боевых действий преимущественно к поддержке афганских войск и проведению специальных операций по пресечению доставки оружия и боеприпасов из-за рубежа.

Четвертый период (с января 1987 года по февраль 1989 года) отмечен участием советских войск в проведении политики национального примирения при продолжающейся поддержке боевой деятельности афганских войск, а также подготовкой к выводу советских войск и самим выводом.

После боевого вылета.

После боевого вылета.За годы войны происходило постоянное повышение удельного веса огневых задач. В целом за весь период на выполнение огневых задач, включая патрульное сопровождение колонн, было затрачено 37% от всех вертолетовылетов. На транспортно-десантные перевозки пришлось 32%, на специальные задачи — 17% и на воздушную разведку — 14% вертолетовылетов.

Влияние физико-географических особенностей театра военных действий (ТВД) обусловило и область применения вертолетов. Так, вертолеты типа Ми-8Т применялись в основном в равнинной и пустынной местности, с боевой нагрузкой, соответствующей высоким температурам.

Вертолеты Ми-24 (всех модификаций), сконструированные для применения на европейском ТВД в основном для поражения бронированных целей с передней полусферы, «неуютно» чувствовали себя в тех условиях. Им явно не хватало запаса мощности в той местности. Поэтому экипажи были вынуждены применять их или со стационарных аэродромов, или с посадками на площадки с превышением не более 1500 метров над уровнем моря.

При этом боевая нагрузка, как правило, не превышала два блока УБ-32, две бомбы калибром до 100 кг. И если с такой нагрузкой экипажу удавалось набрать высоту более 3000 метров, то эта машина считалась очень сильной!

Поэтому в ряде случаев от применения Ми-24 в операциях приходилось отказываться. Так произошло во время второй фазы Панджшерской операции, когда необходимо было высаживать десант на площадках Эвим (Шахран) в июне 1982 года. По маршруту надо было преодолевать перевал высотой около 4500 м, чего Ми-24 сделать не могли.

Зато вертолеты Ми-8МТ, незадолго до указанных событий появившиеся на вооружении ВВС, показали себя с самой лучшей стороны. Большая энерговооруженность машины, автономность, обусловленная наличием вспомогательной силовой установки, модифицированные балочные держатели, новая энергосистема, частичное бронирование, а затем и наличие бортового комплекса обороны «Липа» позволили этой машине стать настоящим универсалом, выполняющим различные боевые задачи, рабочей лошадкой той войны.

Достаточно сказать, что в первый и второй периоды ведения боевых действий именно Ми-8МТ являлся основной ударной силой во время выполнения огневых задач, тогда как Ми-24 отводилась роль уничтожения средств ПВО противника и усиления ударной группы.

Вертолеты Ми-6 также сыграли значительную роль в обеспечении транспортных перевозок. Ими было перевезено около 14% грузов и личного состава. В основном применялись они с выполнением полетов на больших высотах и ночью.

На применение вертолетов огромное влияние также оказали средства ПВО противника. Не напрасно моджахеды считали вертолеты основной опасностью для себя, поэтому уделяли борьбе с ними большое внимание.

Если в первом периоде противник применял в основном обычные пулеметы, то уже во втором периоде у него появились крупнокалиберные пулеметы ДШК и зенитные пулеметные установки ЗГУ. С 1984 года, с появлением у противника в массовом порядке переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), вертолеты летали на высотах, которые исключали бы их поражение данным средством ПВО.

1988 год, с ракетой «Сайдвиндер», пущенной с иранского «Фантома».

1988 год, с ракетой «Сайдвиндер», пущенной с иранского «Фантома».Совершенствовались тактические приемы преодоления ПВО и средства защиты. Так, если в начальный период от ПЗРК типа «Стрела-2», «Ред ай», с нечастыми случаями боевого применения их, хватало отстрела инфракрасных ловушек АСО-2В, то позже на вертолетах стали устанавливать комплексы СОЭП-В1 («Липа»), а затем экранно-выхлопные устройства (ЭВУ). Но даже эти меры не всегда были эффективными для противодействия ПЗРК типа «Стингер-пост» с двухканальной головкой самонаведения (ГСН). Приходилось перевозки выполнять, как правило, ночью, с обеспечением всех пассажиров парашютами.

Совершенствовалось и вооружение вертолетов. Так, начальный опыт боевого применения неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-5 показал их низкую эффективность при ударах по живой силе противника и укреплениям. Появившиеся во второй половине афганской эпопеи НАР С-8 устранили этот недостаток и существенно повысили боевой потенциал вертолетов.

Пулемет ЯКБ-12,7 на вертолете Ми-24 показал себя капризным, ненадежным, требующим тщательного и квалифицированного обслуживания, что не всегда было возможным в боевой обстановке, при нахождении экипажей, как мы говорили, «на гастролях», то есть действующих в отрыве от основной базы. Поэтому появление на арене афганской войны Ми-24П, вооруженного пушкой ГШ-2-30, приветствовалось летным составом. Эта пушка показала высокую эффективность по наземным целям, надежность и неприхотливость, а также высокую точность и разрушительную силу снарядов.

Высокую эффективность показало и применение противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Штурм» с объемно-детонирующей боевой частью. Как правило, одного попадания в цель типа пещеры или отдельного строения хватало, чтобы поразить цель с вероятностью, близкой к единице.

Тогда же началось экспериментальное применение очков ночного видения (ОНВ, ПНВ-57). Они к тому времени были еще далеки от совершенства, но это дало опыт их применения и понимание направления развития этих устройств, которое потом привело к тому, что мы имеем сейчас.

В Афганистане боевое маневрирование вертолетов для атаки цели и повышения выживаемости при противодействии противника также получило свое развитие и привело к существенному расширению представлений о маневренных возможностях вертолетов, в том числе Ми-8, Ми-6, с внесением соответствующих изменений в руководства по летной эксплуатации.

Потери

По мере усиления противодействия со стороны противника и с наработкой опыта совершенствовалась тактика применения вертолетов на поле боя. Такие приемы, как «вертушка», «клещи», «звезда», «завеса» и многие другие, прочно вошли в арсенал тактических приемов вертолетчиков и используются до сих пор.

Общий налет АА в ДРА составил 790 тыс. часов. При этом необходимо отметить высокую организацию работы инженерно-авиационной службы (ИАС) по поддержанию в исправном состоянии авиационной группировки. В среднем исправность авиатехники составляла 95%. На местах вынужденной посадки восстанавливалось до 60% машин. В 25% случаев техника эвакуировались на внешней подвеске. 15% уничтожалось на месте ввиду невозможности восстановления.

Доставка воды на горную заставу вертолетом.

Доставка воды на горную заставу вертолетом.Наибольшие потери пришлись на 1985 год. Это связано с массированным применением противником ПЗРК «Стингер». Средний налет на одну безвозвратную потерю составил 2355 часов. В среднем ежемесячные потери составили 3 вертолета.

В общем числе потерь на огневое воздействие противника пришлось 76,7% машин; на ошибки летного состава — 16,3%; на отказы авиатехники — 7%. На земле огнем противника уничтожено 6% от общего числа потерянных вертолетов. В авиации погранвойск потеряны 62 вертолета, из них сбиты — 28.

Для сравнения

Потери ВВС Афганистана в период с начала «Саурской революции» до падения режима Наджибуллы (1978–1992 годы), по данным генерала Наби Азими, бывшего командующего гарнизоном в Кабуле, составили 617 летательных аппаратов. Большие потери были вызваны сложностью снабжения окруженных гарнизонов. Так, в районе Хоста за все время блокады потеряно 7 самолетов Ан-26 и 44 Ан-32.

Всего мы потеряли в Афганистане 495 членов экипажей вертолетов. Звания Героя Советского Союза были удостоены 15 офицеров (один — в авиации погранвойск). Летчикам армейской авиации вручено более 20 тысяч орденов и медалей.

По оценке командования 40-й армии, ведение боевых действий нашими военнослужащими в Афганистане было бы невозможно без всестороннего авиационного обеспечения, и прежде всего — с применением вертолетов. Они выполнили более две трети всего объема авиационных задач, зачастую связанных с большим риском.

Сложный рельеф местности, неблагоприятное сочетание природно-климатических факторов, постоянная опасность обстрела противником как на земле, так и в воздухе делало работу вертолетчиков очень тяжелой, на пределе возможностей человека и машины. Но когда над головой наших бойцов стрекотала боевая воздушная техника, они были уверены в успехе! А сколько раненых остались в живых благодаря своевременной помощи, оказанной с применением вертолетов! Снабжение войск, занимавших боевые позиции в горах боеприпасами, продовольствием, водой было бы невозможным без вертолетов. В горах всегда действовал закон: кто забрался выше, тот и хозяин положения. И еще один непреложный закон действовал для наших ребят в Афганистане: «Сам погибай, а товарища выручай!» Попавшие в окружение бойцы связывали свои последние надежды с появлением вертолетов. Всегда попавшим в беду приходила помощь с небес. Любой ценой. Даже если это приводило к новым потерям среди экипажей. Но своих никогда не бросали!

В едином строю.

В едином строю.Так действовала и будет и в дальнейшем действовать армейская авиация. Не напрасно у летного состава армейской авиации есть лозунг: «Никто, нигде, никогда без нас!»

Уроки и выводы

Многие уроки и выводы Афганской войны актуальны по сей день и будут актуальны еще долгое время. Назову лишь некоторые из них.

Средства и способы вооруженной борьбы, в том числе авиации, зависят от особенностей физико-географических условий театра военных действий, противоборствующего противника и задач, стоящих перед войсками.

Решающим фактором достижения успеха являются соответствие уровня технической оснащенности частей условиям применения и поставленным задачам, всесторонняя готовность личного состава к их выполнению и качество принимаемых решений на их применение.

Заблаговременная, целенаправленная, всесторонняя, качественная подготовка личного состава позволяет избежать неоправданных потерь дорогостоящей авиатехники и бесценного летного состава.

Необходимо сочетание достигнутого ранее опыта применения авиационных частей с поисков новых тактических приемов применительно к данным, конкретным условиям ведения боевых действий.

Нельзя недооценивать противника, лучше переоценить его возможности.

Необходима мотивация и система морально-материального стимулирования действий личного состава применительно к виду вооруженного конфликта.

---

Справочные материалы приведены из книги Черняева А.Ю. и Ланде А.А. «Армейская авиация на вертолетах», г. Москва, 2018 год.