Чучело для самурая

Капитуляция Квантунской армии (картина П.Ф. Судакова).

Капитуляция Квантунской армии (картина П.Ф. Судакова).Ее иногда называют Второй русско-японской. Угроза войны долго нависала над Советским Союзом, но закончилась сама война в итоге очень быстро и триумфально. «Нарыв», который назревал на протяжении более чем десятилетия, лопнул 80 лет назад, на рубеже осени 1945-го.

Советско-японское вооруженное столкновение, завершившее Вторую мировую, до нынешних дней остается в числе самых малоизвестных для нас событий военной истории прошлого века. Нельзя сказать, что эта дальневосточная эпопея забыта, тут уместно использовать иное определение — она недорассказана.

Армейские операции, которые проводились в августе — начале сентября 1945-го, герои, которые совершали тогда подвиги в боях, оказались не слишком востребованы у кинорежиссеров, писателей, художников. А документальных свидетельств — воспоминаний рядовых участников тех событий о буднях военной страды, длившейся всего около трех недель, сохранилось совсем немного.

Мы упомянем о небольшом боевом эпизоде, произошедшем в ходе военных действий на Сахалине. Подробности удалось узнать от сына одного из ветеранов, сражавшихся там с японцами.

Моряк в джунглях Сахалина

Начать следует с уточнения географической ситуации: согласно мирному договору, заключенному по итогам Русско-японской войны 1904–1905 годов, северная половина острова Сахалин оставалась российской, а южная отошла Японии. Граница проходила по 50-й параллели.

— Начало боевых действий мой отец Григорий Андреевич Иванько встретил в звании младшего лейтенанта, командира телеграфно-мостового взвода мотострелкового полка. А было ему в ту пору 28 лет, — пояснил востоковед Анатолий Иванько, который на протяжении многих лет специализировался в области советско-японских отношений. — Их полк вместе с другими частями стоял у подножья сахалинского хребта Харамитога, естественного препятствия для продвижения советских войск в японскую часть острова.

Григорий Иванько.

Григорий Иванько.На отрогах хребта японцы создали мощный укрепрайон (Харамитогский УР). Тут были минные поля, ДОТы (долговременные огневые точки), пулеметные гнезда, бетонные надолбы, мины-ловушки и многое другое, в том числе такие необычные «сюрпризы», как солдаты-смертники в пулеметных гнездах, прикованные к пулеметам. Все это, по мнению японского командования, обеспечивало неприступность укрепрайона.

Однако советское командование решило не наступать в лоб. Вместо этого послали отряды в обход укреплений, по труднопроходимой горно-лесистой местности, изобилующей вдобавок быстрыми и холодными речками.

Ближе к осени на Сахалине — буйство высоких трав и гигантских зонтичных растений, которые делают горные тропы почти непроходимыми. Вот на этих-то путях передвижения наших войск телеграфно-мостовому взводу отца поручили заниматься обеспечением линий связи между передовыми отрядами и штабами.

Выполнять задание приходилось на незнакомой вражеской территории, в условиях постоянной угрозы нападения противника. Особенно опасались японской полевой разведки, которая действовала очень эффективно — молниеносно и скрытно, в соответствии с одной из самурайских заповедей «Удар кобры».

Вообще, как вспоминал отец, о японских воинах говорили в наших частях перед переходом границы немало. Среди бойцов распространяли специальные листовки, политруки активно проводили разъяснительные беседы, и вся эта пропаганда настраивала красноармейцев на одно: враг жесток, коварен, фанатичен, нужно быть все время начеку. А солдатская молва вдобавок еще пугала: мол, самураи зачастую практикуют постепенное умерщвление захваченного в плен человека путем вырезания одного за другим его внутренних органов...

К исходу 12 августа 1945 года телеграфно-мостовой взвод, которым командовал отец, уже в течение двух суток продвигался впереди наступающих пехотных подразделений, обеспечивая им дорогу и связь. Солдаты обессилили, и ближе к вечеру младший лейтенант принял решение дать им передышку. Помня инструкции, он остановил взвод на отдых в укромном месте, велев солдатам держать оружие наготове и лечь цепочкой: голова одного к ногам следующего. Часового поставил возле крайнего из отдыхающих красноармейцев, дав задание: в случае появления японцев, не выдавая присутствия всей команды, молча ударить ногой спящего соседа, который таким же ударом будит впереди лежащего, тот следующего...

Высадка советских войск в ходе Сейсинской десантной операции. 15 августа 1945 г.

Высадка советских войск в ходе Сейсинской десантной операции. 15 августа 1945 г.В числе выделенных для дежурства был Антон Черняк, служивший прежде на Дунайской флотилии. Во взвод отца он попал, провинившись в ходе освобождения советскими войсками Венгрии: как объяснял Антон своим новым боевым товарищам — «не нашел общего языка» с одной молодой мадьяркой. После этого происшествия Черняка перевели в пехоту и, чтобы не доводить дело до суда, отправили служить на Дальний Восток. Однако, даже оказавшись в сухопутной части, он так и остался в душе моряком, неизменно носил тельняшку и никогда не расставался с морским ножом-бебутом, которым владел виртуозно.

Поставленный часовым в первую смену, бывший матрос, который отличался отвагой и смекалкой, заверил командира, что все будет в порядке. Отец улегся отдыхать, но заснуть никак не мог: не оставляло чувство тревоги. Полежав некоторое время, младший лейтенант поднялся и пошел проверить пост. Каково же было удивление Григория Иванько, когда он увидел фигуру, маячащую, не скрываясь, на открытой проплешине среди зарослей. Подойдя ближе, он тронул бойца за плечо, но тут же отдернул руку, поняв, что перед ним вместо часового стоит чучело.

А где же тогда Черняк? В этот момент послышался шепот: «Командир, я здесь». Оказывается, Антон, затаившись, лежал в ложбинке и наблюдал за местностью в трех метрах от сооруженного им манекена часового. Черняк нацепил на чучело свою верхнюю одежду, а сам остался лишь в тельняшке. «Спите, командир, я не подведу», — сказал моряк, и успокоенный младший лейтенант пошел отдыхать.

Пробуждение получилось досрочным. На рассвете отец получил сильный удар ногой и, проснувшись, таким же образом устроил экстренную побудку другим бойцам. Они быстро оглянулись, привлеченные каким-то невнятным шумом. Оказалось, что совсем неподалеку уже разгорелась рукопашная: трое японцев схватились с Черняком.

В сумерках мелькали короткие японские кинжалы и моряцкий бебут. Чучело как стояло, так и осталось стоять, но уже с накинутым на него мешком из сухих рисовых стеблей, завязанным сверху крепким узлом, а в груди торчал вражеский клинок. Именно такими приемами японская полевая разведка расправлялась с неприятельскими часовыми: оказавшись в тесном мешке, человек уже не мог предпринять попытку сопротивления... Рядом с «убитым» чучелом валялся мертвый японский разведчик — тот, которому поручили нейтрализовать советского солдата на посту и который получил смертельный удар клинком от притаившегося в ложбинке матроса.

Советские войска вступили в город Тойохара (в наст. время Южно-Сахалинск).

Советские войска вступили в город Тойохара (в наст. время Южно-Сахалинск).Общими усилиями красноармейцев, поднявшихся по бесшумному сигналу тревоги, удалось скрутить японских разведчиков. Пленных передали подошедшим главным силам полка. После этого телеграфно-мостовому взводу дали новое задание на прокладку линии связи. До Тоехары — столицы японского Сахалина (нынешний областной центр Южно-Сахалинск), оставалось еще около 70 километров.

Позднее все непосредственные участники этого боевого эпизода были награждены медалями.

«Игрушечные» танки в настоящей войне

Военный историк и японовед Анатолий Иванько также привел некоторые важные факты, которые помогают лучше понять ситуацию, сложившуюся на Дальнем Востоке к середине 1945 года.

Император Японии Хирохито еще в конце 1932-го одобрил разработанный генштабом план подготовки к войне с СССР, который предусматривал, что японской оккупации подлежит обширная часть советской территории к востоку от Байкала.

После начала Второй мировой войны, несмотря на то, что формально между Страной восходящего солнца и СССР действовал договор о нейтралитете, японская армия неоднократно совершала провокации против России на Дальнем Востоке. Например, в 1941 году японские войска нарушили нашу сухопутную границу 136 раз, в 1942 году — 229 раз, в 1943-м — 433 раза... Кроме того, японский флот блокировал советские дальневосточные порты. С лета 1941-го по конец 1944-го было задержано 178 наших судов, а еще 18 даже потоплены японскими кораблями и подводными лодками.

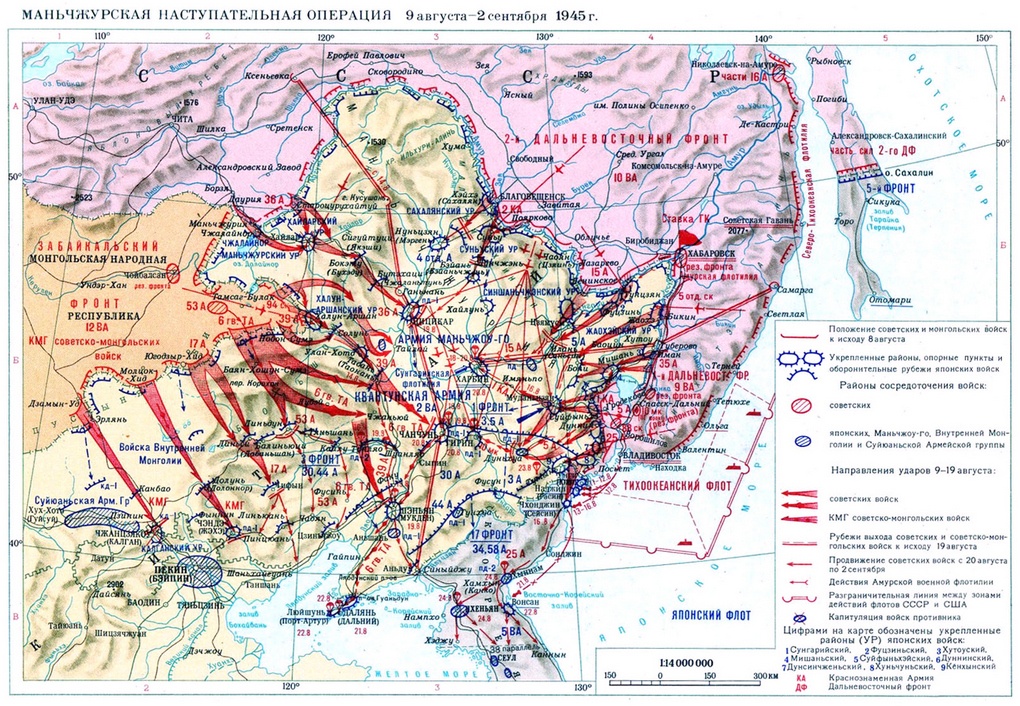

Наступление советских войск в ходе Маньчжурской операции.

Наступление советских войск в ходе Маньчжурской операции.Перед тем как Красная армия 9 августа перешла границу и атаковала позиции японской Квантунской армии в Маньчжурии, советские войска, уже расположенные на Дальнем Востоке, пополнили дивизиями, имеющими опыт боев с немецким вермахтом. Такая масштабная переброска частей из Европы осуществлялась с применением строжайших мер маскировки. Никто, даже офицеры штабов, не знали, куда и с какой целью передислоцируются армейские соединения. Командиры вновь прибывающих к маньчжурской границе частей проводили рекогносцировки, предварительно переодевшись в форму пограничников.

Можно упомянуть и еще об одной превентивной мере, призванной обеспечить максимально возможную безопасность наших войск: всем солдатам и офицерам были сделаны прививки от чумы, поскольку специалисты-эпидемиологи заранее предупреждали о существовании на занятой неприятелем территории очагов этой страшной болезни.

Как показали впоследствии допросы пленных японских генералов, они полагали, что если и состоится советское наступление, то оно начнется не раньше сентября — в наиболее сухое время года, но никак не в августе, когда на севере Китая традиционно властвуют муссоны, несущие с собой сильные дожди, а в таких условиях все проселки раскисают. Стратеги из Страны восходящего солнца не учли, что советскому солдату не в диковинку одолевать бездорожье.

Впрочем, по воспоминаниям многих ветеранов той войны, маньчжурские хляби августа 1945-го превзошли все, с чем доводилось сталкиваться прежде. Иногда даже наши безотказные Т-34 увязали в грязи так глубоко, что приходилось их вытягивать на буксире — двумя, а то и тремя другими танками.

Население китайского города Далянь радостно встречает советских танкистов.

Население китайского города Далянь радостно встречает советских танкистов.Одним из своих главных козырей в противостоянии с Советским Союзом японское руководство считало бактериологическое оружие. Сведения об этом наши генералы получали от военной разведки. Однако смертельно опасные препараты, испытанные специалистами из так называемого «отряда №731», неприятелю так и не удалось пустить в ход. Позднее, во время проведения хабаровского судебного процесса над военными преступниками, бывший главнокомандующий Квантунской армией Отодзо Ямада вынужден был признать: «Вступление России в войну и стремительное наступление советской армии лишило нас возможности применить бактериологическое оружие против СССР и других стран».

Сражавшиеся с японцами Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные фронты в своем составе имели около полутора миллионов солдат и офицеров, более 26 тысяч орудий и минометов, 5,6 тысячи танков и самоходок, почти 3,5 тысячи боевых самолетов. Кроме того, советскую сторону поддерживала армия Монголии. Наш союзник выставил против своих давних обидчиков-японцев подразделения численностью около 16 тысяч человек.

Советские войска значительно превосходили противостоящую им неприятельскую армию: в людях — в 1,8 раза, в танках — в 4,8, в авиации — в 1,9 раза. Зная техническую слабость и отсталость японского вооружения, наше командование даже использовало в боевых действиях устаревшую бронетехнику, сохранившуюся на сибирских и дальневосточных базах еще с довоенных времен: отдельные части были укомплектованы танками Т-26, БТ-7... Но даже эти «старички» оказались вполне способны успешно противостоять «легковесным» японским танкам «Ха-го», «Чи-ха» и противотанковой артиллерии, состоящей в основном из орудий калибром 45 мм и даже 37 мм. Эффективность такого вражеского оружия была крайне низка.

Как результат — большая часть из подбитых советских танков оказалась на счету не артиллеристов и танкистов неприятеля, а его солдат-смертников: обвязавшись гранатами, они по команде своих офицеров кидались под наши гусеничные машины.

Противодействовать наступающей в Маньчжурии Красной армии японцам помешала еще и катастрофическая нехватка горючего. По этой причине более 600 японских танков так и остались стоять, выстроившись шеренгами, на площадках тыловых баз, а боевые самолеты противника практически не поднимались в воздух и были уничтожены или захвачены прямо на аэродромах.

Согласно имеющимся документальным материалам, в ходе войны с Японией наши войска потеряли 12 тыс. человек убитыми и пропавшими без вести, еще 24,5 тыс. — ранеными и заболевшими. Враг уничтожил 78 советских танков и самоходок, 230 орудий, 62 самолета.

Общие японские потери оказались куда значительнее. И если убитых солдат и офицеров у них, судя по всему, было ненамного больше, зато в плен попали более 640 тысяч неприятельских воинов, десятая часть из этого количества — раненые и больные.

Моряки-десантники Тихоокеанского флота водружают флаг над Порт-Артуром.

Моряки-десантники Тихоокеанского флота водружают флаг над Порт-Артуром.Нужно учитывать, что согласно бусидо — кодексу самурайской чести, столь популярному в то время среди всех слоев населения Японии, сдача в плен являлась позором, которому истинный самурай должен предпочесть смерть. Чтобы не допустить массовых самоубийств, 18 августа был издан специальный приказ штаба японской армии. Он гласил, что военнослужащие и гражданские лица, оказывающиеся во власти противника, на основании указа императора о прекращении военных действий будут считаться японскими властями не военнопленными, а интернированными. Поэтому в данных условиях сдача оружия и подчинение воле представителей победившей стороны не являются полноценной сдачей в плен и не нарушают заповеди бусидо.

По случаю разгрома империалистической Японии 8 сентября 1945 года был устроен парад советских войск. Он состоялся в городе Харбине. Командовал этим парадом Победы № 2 генерал-лейтенант К.П. Казаков. А принимал его начальник Харбинского гарнизона — генерал-полковник А.П. Белобородов.