Первое взятие Баку. Взгляд в прошлое, настоящее и будущее

Бакинская крепость (Ичери-Шехер) в XIX веке.

Бакинская крепость (Ичери-Шехер) в XIX веке.В результате победы в Северной войне (1700–1721) Россия прочно утвердилась на Балтийском побережье. Вопрос обеспечения свободной морской торговли с западными странами был решен. Прорубив широкое «окно в Европу» и решив тем самым главную свою стратегическую задачу, Петр Великий получил время и возможность обратить взор на юго-восток.

Кратчайшие торговые пути в Индию, о несметных богатствах которой тогда слагали легенды, пролегали через Каспийское море, а затем — по персидским землям. (При этом ошибочно полагали, что существует река, берущая начало в Индии и впадающая в Каспийское море.) Когда в Персии случился кризис, наш император решил опередить турок и закрепиться на западном и южном берегах Каспия. С этой целью он организовал военный поход. В ходе него небольшой персидский город Баку 6 августа (по новому стилю) 1723 года впервые перешел под власть России.

Петр I.

Петр I.Через 9 лет, в 1732 году при императрице Анне Иоанновне между Россией и Персией был заключен Рештский договор о совместных военных действиях против Османской империи, по которому Россия вернула новому союзнику провинции Астрабад, Гилян и Мазендеран (на южном берегу Каспия), а через 3 года по Гянджийскому договору — Баку и Дербент с прилегающими к ним землями. Немаловажной причиной столь щедрого жеста послужил тот факт, что доходы от новоприобретенных владений не покрывали даже расходы на их содержание.

Во второй раз Баку был взят русскими войсками 3 октября 1806 года в ходе Русско-персидской войны (1804–1813). Подчиненное персидскому шаху Бакинское ханство было упразднено. Город стал центром вновь созданной Бакинской провинции. Заключенный между Россией и Персией 24 октября 1813 года Гюлистанский мирный договор юридически утвердил это. С той поры город Баку принадлежал Российской империи, а затем стал столицей одной из союзных республик СССР.

В 1991 году Азербайджан, наряду с прочими национальными республиками, обрел независимость. Долгое время его отношения с Россией были если не дружескими, то уж, по крайней мере, не враждебными. В последние месяцы, однако, ситуация кардинально изменилась.

Азербайджанское политическое руководство взяло курс на конфронтацию с нашей страной и перестало скрывать свою поддержку нацистского режима Украины. Случайно ли это произошло именно сейчас? Каковы перспективы дальнейших взаимоотношений между странами? Пользуясь годовщиной первого взятия Баку русской армией, попробуем дать оценку сложившейся ситуации.

О происхождении азербайджанцев

В начале второго тысячелетия нашей эры пришли в движение обитавшие в центральной Азии тюркские племена огузов. Наиболее известная их часть — сельджуки в результате экспансии захватили к концу XI века пространство от Аральского моря и реки Сырдарьи на северо-востоке до Персидского залива на юге и Эгейского моря на западе. В завоеванные земли хлынули и другие огузские племена.

Ассимилировав малочисленные народы и отчасти сами ассимилировавшись в более многочисленные, они дали начало, в том числе и азербайджанской национальности. Что же касается происхождения названия этого народа и земли, на которой он поселился, то наиболее заслуживающими внимания являются две версии.

Согласно первой, топоним «Азербайджан» является плодом трансформации в средневековом персидском языке слова «Атропатена». Так именовалось государство, возникшее на территории древней Мидии сразу после распада державы Александра Македонского. Вторая версия близка к первой и сводит происхождение названия к средневековому персидскому словосочетанию «адар байкан», что означает «хранитель огня» («адар» — огонь, «байкан» — хранитель).

Действительно, в Азербайджане, как в независимом, так и в одноименной иранской провинции, много месторождений природного газа (метана). Там, где он естественным образом выходит на поверхность, во время господства зороастризма строились многочисленные храмы, в которых постоянно горел священный огонь. Отсюда и поэтическое название Азербайджана — «Страна огней», охотно тиражируемое самими жителями закавказской республики.

Этнически азербайджанцы в основе своей являются тюрками-огузами, хотя и с очень значительным вкраплением отуреченных иранцев. Формирование их национальной идентичности относят к XIX веку, когда территория нынешнего независимого Азербайджана стала частью Российской империи.

Официально же понятие «азербайджанец» вошло в оборот только 28 мая 1918 года. В тот день была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика, и стал общепризнанным факт, что азербайджанцы, оставаясь частью большой семьи тюркских народов, представляют собой самостоятельную нацию.

Некорректным, однако, является утверждение, что до 1918 года этого народа не существовало вовсе. Хотя иранцы и поныне не признают азербайджанцев отдельной нацией, называя их «турками», следует учесть, что, начиная с XI века, когда почти все Закавказье было завоевано сельджуками, население восточной его части, а именно Ширвана и Аррана (территория нынешнего независимого Азербайджана) и собственно Азербайджана (так в Средние века именовалась только его нынешняя иранская часть, лежащая к югу от реки Аракс) за несколько столетий прошло путь формирования из тюрков и иранцев в единую этническую общность, объединенную шиитской ветвью ислама и диалектом, имеющим отличия от других тюркских языков.

Примечательно в этой связи, что государствообразующим народом Турецкой республики являются турки-сунниты. Азербайджанцы, в большинстве своем — шииты. Они потомки не только тюрок-огузов, но отчасти и иранцев. Так что политические спекуляции Реджепа Эрдогана, одержимого идеей Великого Турана и публично вещающего, что турки и азербайджанцы — один народ, не могут быть приняты на веру при сколь-нибудь серьезном научном подходе.

Еще более безосновательны попытки многих азербайджанских историков в угоду политической конъюнктуре позиционировать предками своего народа кавказских албанцев, населявших территорию современного Азербайджана в античные времена. Их потомками являются народы лезгинской языковой группы, ныне живущие в Дагестане. Лишь малая часть кавказских албанцев была ассимилирована иранцами, а потом это малочисленное смешанное население окончательно растворили в своей огромной массе завоеватели-тюрки, так что даже в качестве реликта искать следы кавказских албанцев в азербайджанской генеалогии дело бесполезное и неблагодарное…

Персидский поход Петра Великого

В первой четверти XVIII века Персидская монархия переживала глубокий политический и экономический кризис. Направленный к шаху в качестве посла Артемий Волынский оповестил Петра I о невысокой боеспособности персидской армии, общем упадке и уверял, что всю Персию нетрудно будет завоевать. Царь, впрочем, такой цели перед собой не ставил. Его интересы ограничивались созданием в устье реки Куры крепости и торговой фактории, из которой персидские и, главным образом, индийские товары можно было бы безопасно транспортировать в европейскую часть России.

Едва успела закончиться Северная война, как для практической реализации замысла подвернулся подходящий повод. В марте 1722 года афганский эмир Мир-Махмуд осадил столицу Персии Исфахан, а в октябре того же года сверг шаха Солтан-Хусейна и провозгласил себя новым властелином Персии. Сын Хусейна Тахмасп бежал на север страны, где его признали законным шахом.

Османская империя попыталась воспользоваться ситуацией и вмешаться во внутренние дела Персии. Мир-Махмуда уверили, что его право на престол будет признано, если узурпатор принесет вассальную присягу турецкому султану. Кроме того, османы открыто поддержали сепаратизм ширванского хана Хаджи-Дауда, признав его независимым от персов владетелем Ширвана и Дагестана, приняв его в подданство и пообещав военную помощь.

Возникший в Персии хаос и крайняя нежелательность усиления там влияния Турции побудили Петра I немедленно приступить к давно запланированному делу. Шаху Тахмаспу II была обещана военная поддержка в восстановлении власти над утраченными территориями. Также его заверили в том, что Россия не имеет планов завоевания Персии, а только намеревается ее «очистить от всех их неприятелей, и паки утвердить постоянное владение персидское».

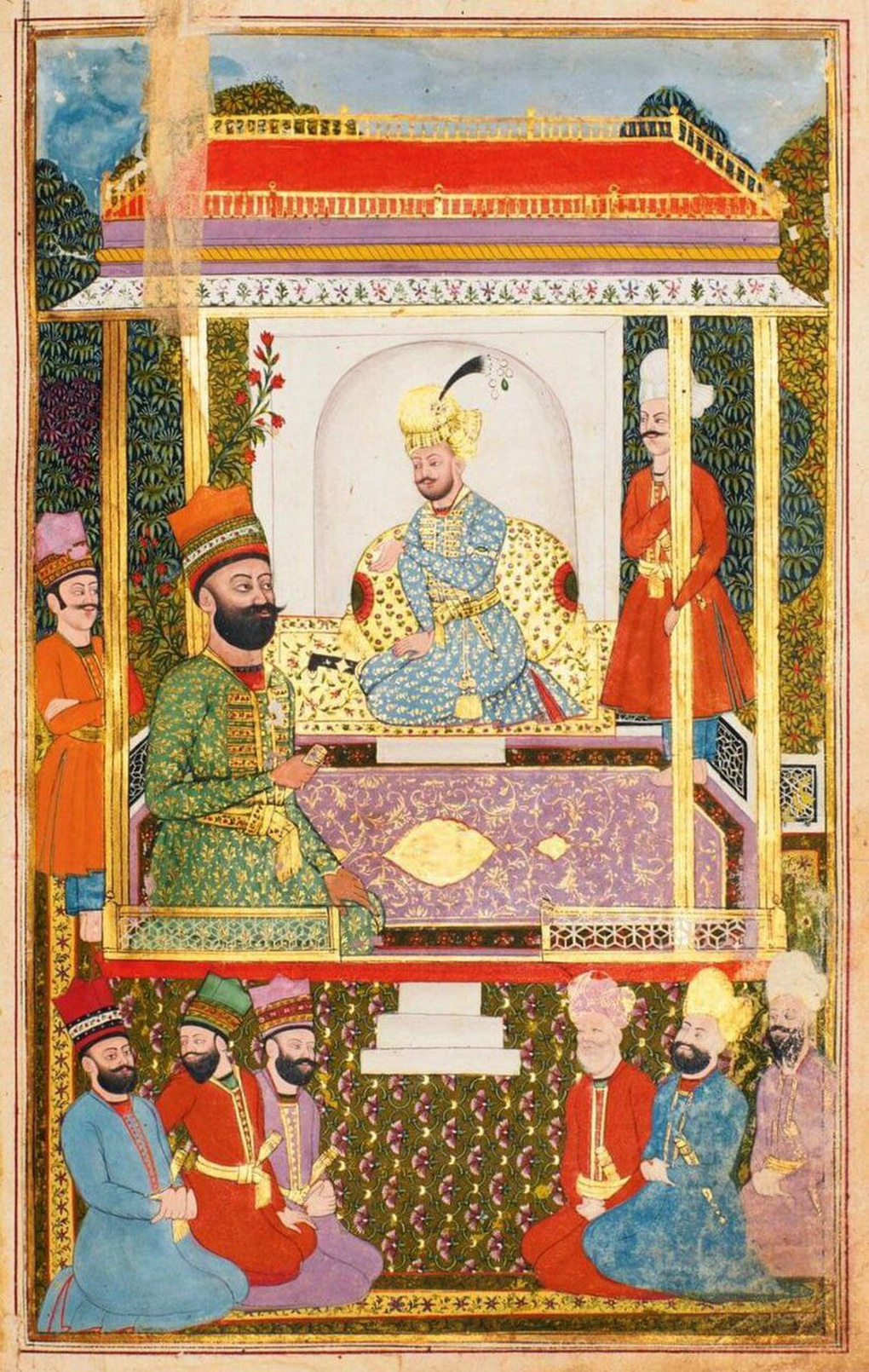

Шах Тахмасп II с придворными (картина Мирзы Мехди-хан Астерабади).

Шах Тахмасп II с придворными (картина Мирзы Мехди-хан Астерабади).Поход был организован как совместная операция армии и флота. Для этого в Казани под руководством Петра построили две сотни транспортных судов, а к участию в сухопутной составляющей похода, кроме регулярной армии из 22 тысяч пехотинцев и 9 тысяч кавалеристов, привлекли калмыков, запорожских и донских казаков, общим числом в 15–20 тыс. всадников. Кроме того, на сторону Петра перешла значительная часть северокавказских правителей, а грузины и армяне, ожидая его подхода, собрали большие по их скромным возможностям армии. До их земель, впрочем, русская армия тогда не дошла.

Из Астрахани пехота отправилась в путь на судах, а конница двинулась вдоль берега. В устье Терека произошла высадка пехотинцев на берег, после чего соединенная армия направилась далее на юг. В середине августа 1722 года Петр во главе армии торжественно вступил в Тарки, столицу союзного ему дагестанского правителя. А 30 августа (по н. ст.) на реке Инчхе состоялась битва с 16-тысячным войском враждебных горцев. Русская армия одержала победу. 3 сентября она заняла Дербент.

В дальнейшее течение кампании вмешалась природа. Сильная буря пустила на дно все суда с продовольствием! Между тем солдаты и так уже страдали от нехватки питьевой воды, а лошади — еще и от скудости травяного покрова. Дальнейший путь на юг стал сопряжен с неоправданным риском. Петр решил отложить продолжение похода до следующего года и вернулся в Астрахань.

Уже после этого, в декабре 1722 года, русский отряд высадился в Реште (на южном берегу Каспия) и с согласия его жителей, опасавшихся остаться без защиты в охваченной беспорядками стране, занял этот город. А следующей весной в Санкт-Петербург прибыл посол Тахмаспа II Исмаил-бек с просьбой о помощи против турок и афганцев. Петр I согласился эту помощь предоставить в обмен на передачу России Дербента, Баку и трех провинций, лежащих у южного берега Каспийского моря (в том числе и города Решта).

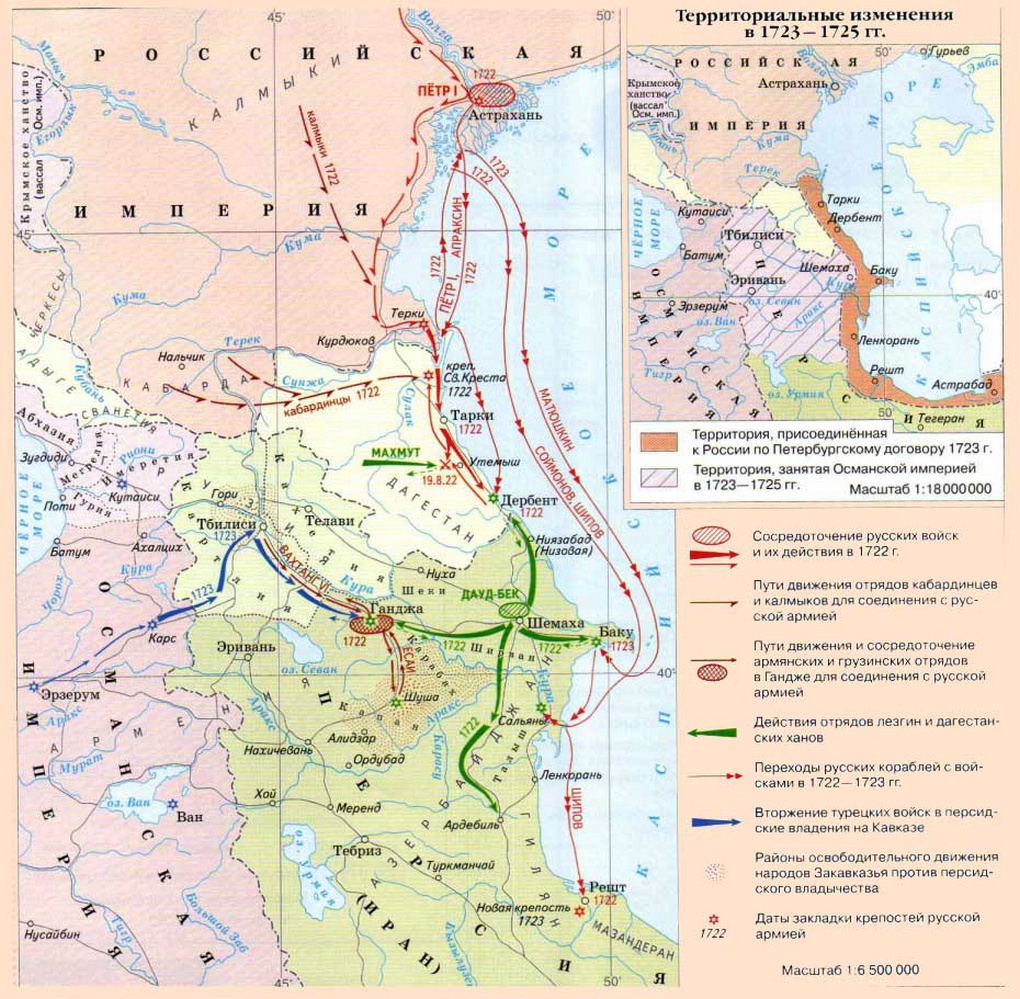

Карта Персидского похода Петра I.

Карта Персидского похода Петра I.В 1723 году в походе были задействованы значительно меньшие силы под командованием генерал-лейтенанта Михаила Матюшкина — троюродного брата царя. Сам Петр посчитал, что на сей раз даже не требуется его личное участие, но все-таки держал дело на контроле и поторапливал родственника, опасаясь, что турки могут опередить его и взять Баку и другие прикаспийские города со стороны суши.

28 июля (по н. ст.) русская эскадра вошла в бакинскую бухту. Она включала в себя 15 гекботов — трехмачтовых парусных кораблей, обычно не имевших артиллерийского вооружения и предназначавшихся для перевозки солдат и военных грузов. В этот раз, однако, гекботы оснастили пушками, мортирами и гаубицами. На каждом корабле разместилась максимально возможная десантная партия. В совокупности численность пехоты достигала 4 тысяч бойцов, что составляло два полка.

Сразу после прибытия Матюшкин отправил к бакинскому султану офицера с письмом от персидского посла Исмаил-бека, в котором тот просил впустить в крепость русские войска, пришедшие для защиты города от османов. Султан парламентера не принял, попросил два дня на размышление, по истечении которых заявил, что жители Баку в помощи не нуждаются, и что у него нет на этот счет указаний от персидского шаха.

1 августа русский командующий приказал начать высадку десанта на берег и готовиться к штурму, который он назначил на 5 августа. В планы эти, однако, пришлось внести изменения. Сначала бакинский гарнизон, насчитывавший 700–800 бойцов (преимущественно всадников), совершил дерзкую вылазку, удачно отраженную. А потом на море разыгрался шторм.

После его окончания Матюшкин приказал для устрашения противника начать обстрел крепости с гекботов. Ядра орудий обрушили часть крепостной стены. В городе заполыхали пожары. Желая избежать ненужных потерь, русский генерал вновь обратился к осажденным с предложением сдать крепость на вполне гуманных условиях. Последствия же нового отказа и, как следствие, штурма, обрисовал в письме самыми мрачными красками. Убеждение на фоне грома пушек возымело действие.

6 августа (по н. ст.) 1723 года начальник бакинского гарнизона согласился сдать город. Через два дня русские полки во главе с Михаилом Матюшкиным победоносно вступили в Баку через открытые перед ними ворота. Исполняя повеление Петра I («ежели без противления сдадутся, отпустить со всеми пожитки их»), генерал отнесся к сдавшимся бойцам противника и к мирному населению Баку весьма великодушно. Он лишь отстранил от власти местного султана, передав управление городом и прилегающей местностью князю Ивану Барятинскому, после чего отбыл в Астрахань…

О прошлом, настоящем и будущем

Как уже упоминалось, в 1806 году Баку вместе с большей частью нынешнего азербайджанского государства достался Российской империи. Особо следует подчеркнуть: это произошло в результате решения территориального спора между русской и персидской монархиями. Не окажись тогда (или несколько позже) нынешний Азербайджан в составе Российской империи, а затем — в составе СССР, он бы сейчас являлся частью Ирана, что, кстати, в сложившейся международной обстановке было бы не худшим вариантом для нашей страны.

Что же касается города Баку, то на его судьбу очень сильное влияние оказала матушка-природа, а точнее — геологические процессы в недрах Земли. После того как в 1859 году землетрясение разрушило Шемаху, Баку стал центром губернии, тогда же переименованной из Шемахинской в Бакинскую. А затем в окрестностях города, на Апшеронском полуострове, обнаружили большие залежи высококачественной нефти.

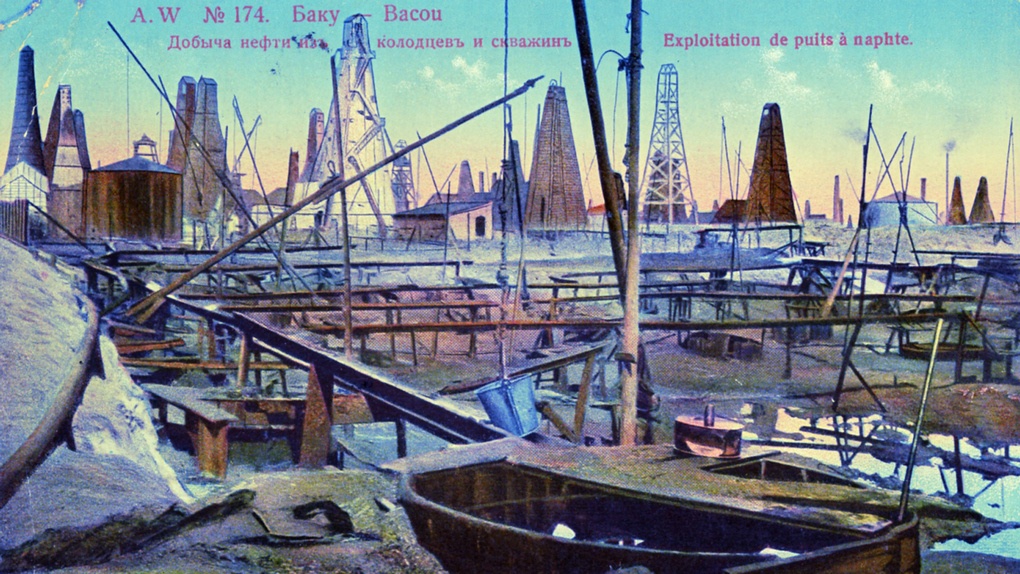

Добыча нефти из колодцев и скважин. Почтовая открытка конца XIX века.

Добыча нефти из колодцев и скважин. Почтовая открытка конца XIX века.В июле 1848 года началась ее активная добыча, и Баку почти на столетие стал нефтяной столицей планеты. Так, в 1901 году из апшеронских скважин было извлечено 11 млн тонн нефти — около 50% мировой добычи! Город получил мощный импульс для роста и развития промышленности, причем не только добывающей и нефтеперерабатывающей. Инвестиции в доходный промысел делали богатейшие бизнесмены России, Европы и мира, в том числе братья Нобели, один из которых учредил затем престижнейшую премию за научные открытия и достижения.

Сегодня в Баку громко сетуют на то, что будь, дескать, Азербайджан тогда независимым, все его населения утопало бы в роскоши. Эта профанация не может вызывать ничего, кроме саркастической улыбки. Дело даже не в том, что в эпоху колониализма ни о какой независимости Азербайджану мечтать не приходилось бы и в самых влажных фантазиях. Не будь он частью России и даже останься под владычеством Персии, нефтепромыслы прибрали бы к рукам англичане, а местное население, как и в прочих колониях европейских держав, довольствовалось бы участью нещадно эксплуатируемых туземцев.

В советскую эпоху Азербайджанская ССР не находилась, конечно, в столь же привилегированном положении, как Грузия, но все же дотировалась за счет России. Большую часть квалифицированных рабочих составляли этнические русские, зато в местных органах партийной и исполнительной власти, а также на других руководящих должностях их доля была крайне низкой. О торговле и прочих «доходных местах» речи вообще вести не будем! Так что говорить о том, что в Советском Союзе, да еще и на родной земле, азербайджанцев кто-то «угнетал» по национальному признаку может только человек, совершенно не имеющий совести!

Баку в советское время.

Баку в советское время.В 1991 году Азербайджан, как и все остальные союзные республики, обрел независимость. Наличие нефти и газа в недрах позволяет ему сегодня жить получше, чем обнищавшие без «российского гнета» соседи по Закавказью и Средней Азии. И все же огромное количество азербайджанцев (хотя число 3 млн, конечно, явно завышенное) в поисках лучшей жизни ныне пребывает в России. На этом фоне действия властных структур Азербайджана во главе с их президентом, направленные на подрыв отношений с нашей страной, для непосвященных в тонкости политической игры россиян кажутся странными.

Но ничего странного тут нет. Примерно так же, как в постсоветской Украине, в Азербайджане на протяжении трех десятилетий тихо, незаметно, но вполне целенаправленно велась работа по воспитанию молодежи в антироссийском духе. Если люди старших поколений в большинстве своем все-таки неплохо относились и относятся к русским и России в целом, то молодые однозначно ориентированы на Турцию. Не обошлось, конечно, и без наших английских «заклятых друзей», давно и активно работающих на всем постсоветском пространстве.

После того как наша страна не стала поддерживать Армению, где к власти пришли явно антироссийские «соросовские» политики, и Азербайджан при нашем молчаливом нейтралитете смог вернуть себе территорию Карабаха, Россия стала не нужна правящему Азербайджаном клану! А продолжение политики по принципу «и нашим, и вашим» в нынешних реалиях становится невозможным. Турецкие и западные друзья Ильхама Алиева такого больше не приемлют. Вот и пришлось ему сделать выбор и примкнуть к стану наших врагов. И все разговоры о каком-то аморфном «стратегическом партнерстве» теперь явно неуместны. На южной границе у нас появился еще один недруг. Это — факт. А факт, как известно, самая упрямая в мире вещь!