Памяти погибших в Крымской войне

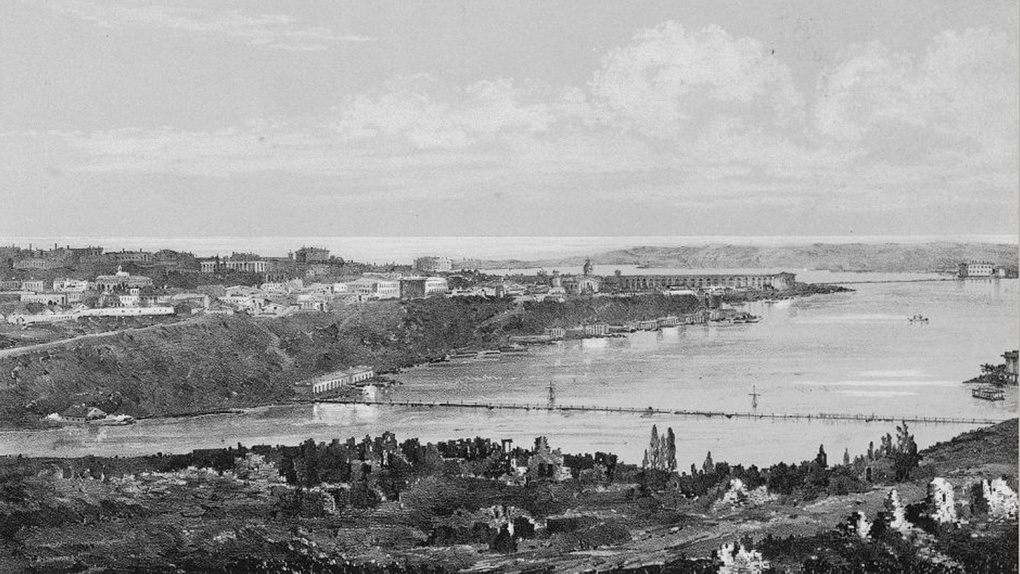

Бомбардировка Севастополя (картина Джона Кармайкла).

Бомбардировка Севастополя (картина Джона Кармайкла).С 1995 года в Крыму ежегодно отмечается День памяти воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне. Эта памятная дата приурочена к окончанию героической 349-дневной обороны главного морского форпоста России на Черном море. К 9 сентября (по нов. ст.) 1855 года русские солдаты, матросы и жители Севастополя оставили его южную часть и организованно, соблюдая полный порядок, перешли на северную сторону по понтонному мосту. Войска антироссийской коалиции осмелились войти в уже покинутый город только через два дня.

Понтонный мост через Севастопольскую бухту 1855 год (Д. Робертсон).

Понтонный мост через Севастопольскую бухту 1855 год (Д. Робертсон).После возвращения Крыма в состав России День памяти воинов, погибших в Крымской (Восточной) войне, приобрел огромное символическое значение. Он способствует тому, чтобы граждане нашей страны никогда не забывали о подвиге предков, не щадя жизни сражавшихся за Севастополь и Крым еще в середине XIX века. Крымский полуостров щедро полит русской кровью и не должен принадлежать никакой иной стране, кроме России! Обо всем этом в свете нынешних политических реалий статья «Армейского стандарта».

Непопулярная война

Порой из уст патриотично настроенных граждан нашей страны, даже тех, кто занимает высокие и ответственные должности, доводится слышать нелепые заявления о том, что Россия за всю свою историю не проиграла ни одной войны. Это, конечно же, не так. Все государства, существовавшие на Земле сколь-нибудь длительное время, включая сохранившиеся до наших дней, случалось, терпели в войнах поражения, и Россия не является в этом плане каким-то уникальным исключением.

Но все же победы мы одерживали намного чаще, чем бывали побеждены. И вполне естественно, что выигранные сражения и войны вытесняют из памяти поколений неудачи и поражения. Есть, однако, важный нюанс. Независимо от исхода той или иной битвы и войны в целом, в рядах нашей сражающейся армии всегда имелись герои, отдававшие жизни ради победы над врагом, и не их вина, что жертвы эти порой не приносили желаемого результата.

О победах вспоминать гораздо приятнее, но и поражения забывать нельзя. Во-первых, из них надо извлекать уроки, дабы не повторять вновь и вновь одни и те же ошибки. А во-вторых, мы обязаны чтить память не только тех солдат, что оплатили своими жизнями наши победы, но и погибших в ходе проигранных войн и сражений.

Крымская, или, как ее называют в Европе, Восточная, война не может быть отнесена к числу удачных для России. Именно поэтому в информационном пространстве внимания ей уделяется относительно немного. В связи с этим упускается из виду бесспорный факт, что и наши противники не смогли тогда достичь большей части поставленных перед собой целей. А ведь изначально Франция и особенно Англия вынашивали поистине наполеоновские планы.

Заправлявший в середине XIX века всей внешней политикой Великобритании лорд Генри Палмерстон перед началом войны ставил в известность не менее влиятельного лорда Джона Рассела о своем видении послевоенных границ следующими тезисами: принадлежавшие России с 1809 года «Аландские острова и Финляндия возвращаются Швеции; Прибалтийский край отходит к Пруссии; королевство Польское должно быть восстановлено как барьер между Россией и Германией; Крым, Черкессия и Грузия отторгаются от России: Крым и Грузия отходят к Турции, а Черкессия становится или независимой, или связанной с Турцией отношениями сюзеренитета».

Николай l (портрет Георга фон Ботманна).

Николай l (портрет Георга фон Ботманна).Ничего из перечисленного коалиции западных держав добиться не удалось. По условиям Парижского мирного договора 1856 года Россия потеряла устье Дуная с юго-западной частью Бессарабии и лишилась права иметь на Черном море военно-морской флот с его базами и приморскими крепостями. Хотя и эти условия были для Российской империи довольно тяжелы и унизительны, но с уготованными ей огромными территориальными потерями они не шли ни в какое сравнение. А разницу эту оплатили своей кровью русские солдаты, матросы, офицеры, генералы и адмиралы, доблестно бившиеся с врагом на всех театрах боевых действий в целом неудачной для нас Крымской войны.

Не только Севастополь и Крым

Название этой войны вызывает прочную ассоциацию с Крымом, поэтому у человека, не искушенного в историографии, вполне может сложиться впечатление, что в 1853–1856 годах все боевые действия шли либо непосредственно на Крымском полуострове, либо в акватории омывающего его Черного моря. В действительности же армии и флоту Российской империи пришлось воевать сразу на нескольких направлениях.

Началось все со сражений с турками на Дунае, но вскоре выступившая в роли неблагодарного предателя Австрия двинула войска к границе с Россией. Под угрозой их удара во фланг и тыл наша действующая армия вынуждена была оттянуться назад. Хотя до прямого столкновения с бывшими союзниками австрийцами дело не дошло, на протяжении всей войны Россия держала на границе с империей Габсбургов вдвое большие по численности воинские контингенты, чем могла выделить для боевых действий в Крыму.

А после вступления в войну на стороне османов Англии и Франции в полтора раза большие, чем на Крымском полуострове, силы пришлось задействовать для обороны балтийского побережья — слишком уж велика была опасность высадки там вражеских десантов. На это противник не осмелился, однако громадный перевес в боевых кораблях (особенно паровых) позволил ему установить полное господство в балтийских водах и овладеть Аландскими островами. Впрочем, кроме этого каких-то других значительных успехов на Балтике англичане с французами не добились.

Трудно отнести в зачет англо-французской коалиции и ее атаки на Русский Север и Дальний Восток. Так, возглавленные доблестным архимандритом Александром монахи, паломники, инвалиды и арестанты дали англичанам достойный отпор при их попытке овладеть Соловецким монастырем, а под Петропавловском-Камчатским 350 русских солдат и матросов ударом в штыки обратили в позорное бегство и в прямом смысле сбросили в море втрое превосходивший их по численности англо-французский десант.

Отражение нападения на Петропавловск-Камчатский.

Отражение нападения на Петропавловск-Камчатский.На Кавказском направлении, где нашим войскам противостояли одни только турки (хотя западные военные советники были и там), русская армия провела успешное наступление и овладела ключевой османской крепостью Карс. Да и на черноморском побережье наши воины сражались мужественно, совершая порой настоящие подвиги.

В ходе варварской бомбардировки не имевшей военного значения Одессы (это был сугубо коммерческий портовый город) батарея из четырех старых пушек, возглавляемая молодым прапорщиком Александром Щеголевым, больше шести часов сражалась со всей англо-французской эскадрой. Когда орудия вышли из строя, а батарея оказалась охвачена пламенем, Щеголев построил оставшихся в живых солдат (8 из 30 погибли в неравном бою) и в полном порядке, строем, под барабанную дробь отвел их на предписанное диспозицией место. Весь личный состав геройской батареи был награжден Георгиевскими крестами, а юного прапорщика Николай I произвел сразу в штабс-капитаны, минуя звания подпоручика и поручика.

Подвиг защитников Севастополя

Несмотря на все вышеперечисленное, главные события той войны, в полном соответствии с ее названием, действительно произошли на крымской земле. Там состоялись все крупные полевые сражения, но особенно важно то, что защитники Севастополя совершили массовый, коллективный подвиг. Враг, изначально рассчитывавший быстро овладеть совершенно не укрепленным со стороны суши городом, почти год вынужден был топтаться на подступах к нему, неся при этом огромные боевые и санитарные потери (более 128 тысяч убитых и умерших от ран и болезней).

Нам оборона Севастополя тоже обошлась дорого — в 102 тысячи погибших в боях и под обстрелами, умерших от болезней и раненых. На севастопольских бастионах сложили свои головы три адмирала — Владимир Корнилов, Павел Нахимов и Владимир Истомин, последовательно возглавлявшие оборону. Их прах и сегодня покоится во Владимирском соборе Севастополя, имеющем в народе второе название — Усыпальница адмиралов.

Усыпальница адмиралов (Владимирский собор Севастополя).

Усыпальница адмиралов (Владимирский собор Севастополя).Отдали свои жизни за Отечество сотни офицеров, тысячи рядовых солдат и матросов. Под массированными артиллерийскими обстрелами погибло немало и мирных жителей города, в том числе детей и женщин. Но все это не оказалось напрасным. Затянувшаяся осада Севастополя заметно поубавила воинственный пыл англичан и французов. Овладев южной стороной города, они, безусловно, добились победы, но ее цена вызвала отрезвление в умах населения вражеских стран и способствовала заключению мира далеко не на тех условиях, о которых грезили в начале войны на берегах Темзы и Сены.

Россия очень высоко оценила подвиг защитников Севастополя. Несмотря на общее поражение в Крымской войне, их почитали и до сих пор почитают в не меньшей степени, чем воинов, принесших нашему Отечеству победы в ряде других войн и сражений. Также заслуживают почтения и те, кто пал смертью храбрых в единственном победном для нашей армии в Крыму сражении при Балаклаве, в проигранных битвах на Альме, при Инкермане, у Черной речки, в других боевых эпизодах той войны. Русские солдаты и матросы оставались верны воинскому долгу. В подавляющем большинстве они сражались храбро и умело, и не их вина, что вражеское нашествие не удалось отразить столь же эффективно, как в 1812 году.

Опасность почивания на лаврах

Есть такая полушутливая, но небезосновательная притча о том, что генералы в высоких штабах всегда готовятся к прошлой войне. Происходит это отнюдь не только у нас, в России, но и практически во всех армиях и странах. Нечто подобное имело место и перед Крымской войной. В косности погрязли не только российские, но и британские генералы и офицеры. Лавры недавних побед заслонили от их взора необходимость критического подхода в оценке методов и особенностей подготовки к будущим военным конфликтам.

Исключение в этом смысле тогда представляли собой одни только французы, потерпевшие сокрушительное поражение в итоге наполеоновских войн, изо всех сил стремившиеся к реваншу на полях предстоящих сражений и быстро внедрявшие в армии все новое и прогрессивное. Но возгордившись победой в Крымской войне, они, как будто специально для подтверждения истинности упомянутой выше притчи, тоже впали в косность, за что в 1870 году были примерно наказаны пруссаками.

Русская армия после победы над Наполеоном успела побить персов, турок, поляков и венгров. Ее полки отлично выглядели на плац-парадах, продолжая казаться несокрушимой силой, но реальное положение дел с численностью, оснащением и боевой подготовкой не соответствовало тем оптимистичным и бодрым рапортам и отчетам, что писались чиновниками в армейских погонах на терпящей все что угодно бумаге. Война обнажила все это с неумолимой жестокостью и заставила солдатской кровью и поражениями расплачиваться за очковтирательство, казнокрадство и почивание на лаврах былых побед…

О связи времен

Между историческими событиями, разделенными десятилетиями и веками, нередко прослеживается прямая аналогия. Случай с завершившейся почти 170 лет назад Крымской войной и тем, что происходит ныне на Украине, как раз такого рода, только в качестве тарана против России вместо Османской империи используется бывшая советская республика, население которой в большинстве своем за последние три десятилетия превращено стараниями наших западных недругов в ненавидящую все русское озлобленную массу. А собственных граждан «западным демократиям» особо обрабатывать и не пришлось, ибо русофобские традиции в Европе полному забвению никогда не предавались.

И как тут не вспомнить Федора Тютчева, в сердцах написавшего жене перед самым началом Крымской войны дословно следующее: «Давно уже можно было предугадывать, что эта бешеная ненависть — словно ненависть пса к привязи, — ненависть, которая тридцать лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. То, что на официальном языке называлось Россией, чего уже оно не делало, чтоб отвратить роковую судьбу: и виляло, и торговалось, и прятало знамя, и отрицало даже самое себя, — ничто не помогло. Пришел-таки день, когда от нее потребовали еще более яркого доказательства ее умеренности, просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления».

Слова великого русского поэта и дипломата кажутся написанными в наши дни — насколько точно они отражают попытки политического руководства позднего СССР и чудом выжившей на его обломках Российской Федерации понравиться Западу в 90-е годы ХХ века, настолько же верно живописуют они истинное отношение европейского политикума к сильной и независимой от него России! И потому слова эти нужно помнить как важный урок, чтобы никогда больше не верить в благожелательность европейских лицемеров, притворно улыбающихся со спрятанным в руке за спиной ножом, который при первом же удобном случае они не задумываясь вонзят России в сердце…

Справка «Армейского стандарта»

Безвозвратные потери России в Крымской войне: 25 тыс. убитых, 16 тыс. умерших от ран и 89 тыс. умерших от болезней (всего 130 тыс. человек).

Безвозвратные потери антироссийской коалиции (Великобритания, Франция, Османская империя и Сардинское королевство): 167,5 тыс. убитых, умерших от ран и от болезней.