Пик эволюции броненосца

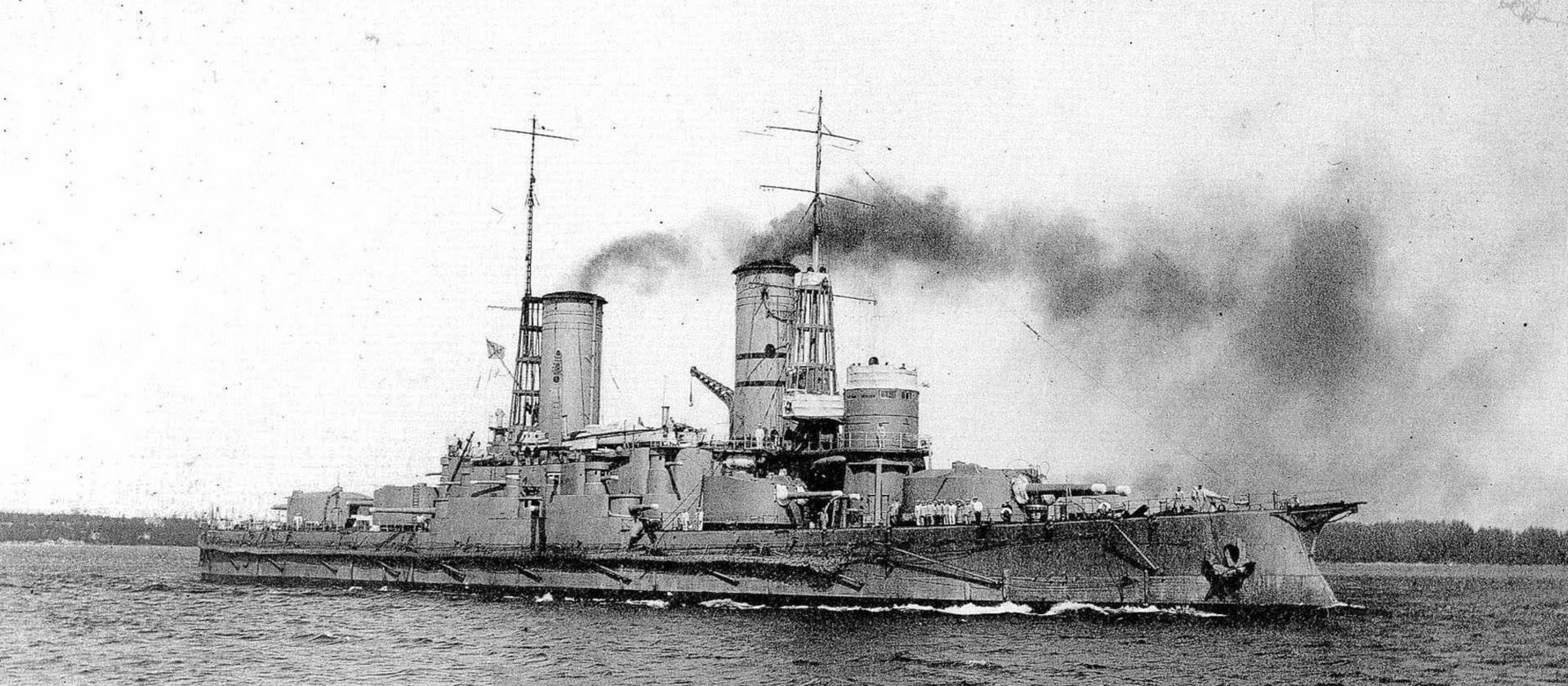

Линкор «Император Павел I» с волноотводом на носу и частично срезанными решетчатыми мачтами.

Линкор «Император Павел I» с волноотводом на носу и частично срезанными решетчатыми мачтами.27 октября 1905 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге состоялась официальная закладка одного из последних в мировой истории броненосцев классического типа. Имя этот корабль получил в честь императора Павла I, за годы своего короткого царствования успевшего возродить утраченную было нашим Балтийским флотом боевую мощь.

Броненосец «Император Павел I» не стал каким-то прорывным достижением российского кораблестроения, однако в условиях, когда большая часть флота погибла в ходе русско-японской войны, он, наряду с другими построенными в тот период кораблями, позволил хотя бы отчасти заткнуть образовавшуюся брешь в системе обороны балтийского побережья России. Обо всем этом – статья «Армейского стандарта».

Последствия цусимской катастрофы

После поражения в русско-японской войне на Балтике у нас осталось всего два современных эскадренных броненосца — не поспевшая к Цусиме «Слава» и интернированный в нейтральном порту после сражения в Желтом море «Цесаревич». Корабельный состав Балтийского флота нуждался в срочном пополнении. С этим, однако, возникли проблемы.

Прежде всего требовалось финансирование, а обеспечить его в условиях кризиса, вызванного большими затратами на войну, поражением в ней и Первой русской революцией, было непросто. Возникли также концептуальные споры по поводу технических характеристик новых кораблей главных сил.

Осмысление цусимского опыта шло не быстро и вызывало значительные разногласия во взглядах на артиллерийское вооружение, бронирование, обеспечение непотопляемости и некоторые другие аспекты. Еще больше тормозила дело неповоротливая бюрократическая машина, превращавшая любой процесс в цепь бесконечных согласований, поправок и уточнений. Постыдно проигранная война почти ничего в этом смысле не изменила.

Ясно было одно: проекты ранее намеченных к строительству новых броненосцев нуждались в очень серьезных поправках и изменениях. Шестидюймовые (152 мм) орудия среднего калибра еще до войны признавались недостаточно мощными для ведения огня на большую дистанцию по хорошо защищенным броней кораблям. Практика это подтвердила и заставила окончательно отбросить все сомнения насчет необходимости увеличения среднего калибра.

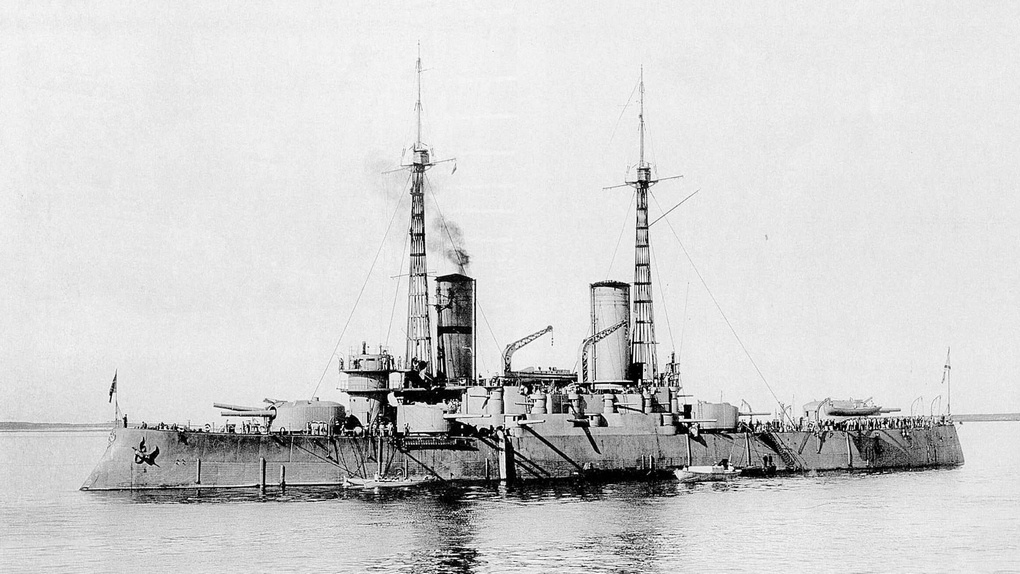

«Император Павел I» в июне 1912 года.

«Император Павел I» в июне 1912 года.Зато по поводу размещения средней артиллерии к единому мнению прийти так и не удалось. Хотя орудия во вращающихся башнях имели значительно большие секторы и дальность стрельбы, уровень развития техники тогда еще не позволял наводить их на цель столь же быстро, как казематные орудия.

Что касается системы бронирования, то на нее существенное влияние оказал цусимский синдром. Сильное разрушение небронированных частей борта на наших кораблях японскими фугасными снарядами произвело столь тяжелое впечатление, что ускользнул из внимания очевидный факт: происходило это исключительно из-за концентрации огня нескольких вражеских кораблей на одном нашем, а вовсе не по причине какой-то чрезвычайной опасности для броненосцев одиночных попаданий фугасов.

Неверные выводы привели к тому, что предпочтение отдали бронированию максимально возможной площади борта в ущерб толщине броневых плит, защищающей самые важные его участки, в том числе, — район ватерлинии. Иными словами, стали «размазывать» броню по всей поверхности борта…

Линкор «преддредноутного типа»

После окончания строительства серии из пяти броненосцев типа «Бородино» мощности Адмиралтейского и Балтийского кораблестроительных заводов в Санкт-Петербурге оказались не задействованы. Так как было ясно, что заказ на новые корабли непременно последует, то во избежание простоя, еще до утверждения Николаем II новой 10-летней кораблестроительной программы, представленной ему морским министром в 1904 году, на освободившихся стапелях заложили два новых однотипных эскадренных броненосца.

Они должны были стать дальнейшим развитием проекта типа «Бородино». Первый корабль в ходе церемонии закладки, состоявшейся 28 апреля 1905 года, обрел имя «Андрей Первозванный». Официальная закладка его брата-близнеца — эскадренного броненосца «Император Павел I» состоялась через шесть месяцев, 27 октября того же года.

Подобные броненосцы со средней артиллерией увеличенного калибра (так называемые «преддредноуты») в то время строились не только в России, но также в Англии, США и Японии, а вечно «идущая своим путем» Франция упорно продолжала производить их на свет, даже когда все другие ведущие морские державы бесповоротно перешли к новому типу кораблей главных сил, первенцем среди которых стал английский «Дредноут».

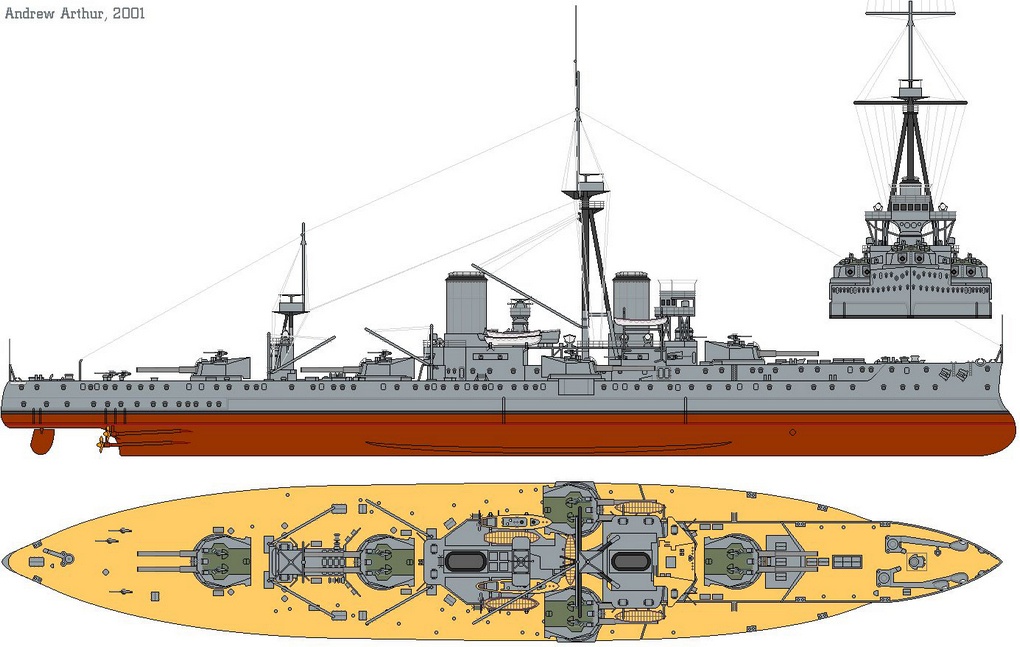

Английский линейный корабль «Дредноут».

Английский линейный корабль «Дредноут».Что же представлял собой «Павел I», переведенный в 1907 году вместе со всеми другими российскими броненосцами старого типа в класс линейных кораблей? На момент начала строительства он был очень сильной боевой единицей. Кроме плохих мореходных качеств — далеко не самого важного критерия на Балтийском театре военных действий, для которого, собственно, и создавались «Андрей Первозванный» и «Император Павел I», в их проекте были преодолены практически все недостатки, присущие кораблям главных сил прежних лет.

Четыре башенных 12-дюймовых (305 мм) орудия главного калибра получили увеличенный до 35 градусов угол возвышения. Это позволило им вести огонь на дистанцию в 110 кабельтовых (более 20 км). Кроме того, была увеличена их скорострельность и надежность. Предлагалось даже вооружить корабли новейшими орудиями с длиной ствола в 52 калибра, но они были гораздо тяжелее и, главное, требовали полной переделки башен, поэтому менять 40-калиберные пушки на них не стали.

Всю артиллерию увеличенного до 8 дюймов (203 мм) среднего калибра сначала собирались установить в шести вращающихся башнях (по 3 на борт), но затем от двухорудийных башен в центре корпуса отказались, заменив их казематами, но не с двумя, а с тремя пушками в каждом. Кроме полученного, благодаря экономии массы дополнительного орудия, выгода этого решения проявилась и в том, что из-за простоты наведения на цель темп стрельбы из казематных орудий почти вдвое превышал темп стрельбы из башенных.

В то же время оставшиеся восемь башенных орудий обеспечивали огонь на нос и на корму из четырех стволов. А для борьбы с вражескими эсминцами предназначались 12 скорострельных пушек калибром 120 мм (по 6 на борт). Орудия меньшего калибра абсолютно справедливо были признаны в новых условиях совершенно бесполезными. Правда, в 1916 году, из-за развития авиации, к десятку пулеметов было добавлено четыре 76-миллиметровых зенитных орудия.

Главный броневой пояс из стальных плит, закаленных по методу Круппа, простирался на всю длину корабля и имел толщину от 216 мм в центральной части до 79 мм в носовой и кормовой оконечностях. Выше него шел второй пояс и казематы, защищенные 127-миллиметровой броней. Толщина брони башен главного калибра достигала 254 мм, башен среднего калибра — 178 мм, боевой рубки — 203 мм. 95 процентов поверхности корабля оказалась забронирована, что было невиданным на тот момент показателем! В целях недопущения слабых мест в монолитной броневой защите отказались даже от иллюминаторов в бортах!

Приборка палубы на «Павле I».

Приборка палубы на «Павле I».При обеспечении непотопляемости конструкторы руководствовались одним из главных принципов, провозглашенных отечественным светилом мирового кораблестроения — академиком Алексеем Крыловым: «При повреждениях корпуса корабль должен тонуть, а не опрокидываться». Корпус броненосца разделили на отсеки «доведенными до ума» поперечными и продольными водонепроницаемыми переборками. Для повышения боевой остойчивости оборудовали междудонные отсеки, обеспечивавшие быстрое спрямление корабля при крене, вызванном затоплением через пробоины.

В целом, принятые для защиты корабля меры позволяли рассчитывать на то, что он будет малоуязвим для вражеских 12-дюймовых (305 мм) снарядов на всех реальных дистанциях боя. Силовая установка была обычной для тех лет, поршневой, и обеспечивала скорость полного хода в 18,5 узла (около 34,5 км/ч). Для линейных кораблей старого типа (броненосцев) этот показатель был на уровне лучших образцов.

Плюсы, минусы и след в истории

Прошло чуть больше года с момента официальной закладки «Павла I», когда в состав английского флота вошел «Дредноут» — линейный корабль нового поколения, в один день заставивший отнести в разряд морально устаревших все броненосцы предыдущих типов, в том числе самые новейшие и даже не спущенные еще на воду.

В России узнали о начале постройки Англией этого корабля и пытались хотя бы отчасти подогнать строящиеся для Балтийского флота броненосцы под новый стандарт. Но сделать это на базе принятого в производство проекта было попросту невозможно, как бы ни старались его совершенствовать на ходу.

Прежде всего, благодаря паротурбинной силовой установке «Дредноут» мог развить максимальную скорость в 21 узел. Это позволяло ему догнать любой броненосец (даже самые быстроходные из них выдавали не более 19 узлов) и уничтожить его огнем вдвое большего числа 12-дюймовых орудий, бьющих на один борт. А если противник оказывался явно сильнее (три и более старых корабля главных сил), то «Дредноуту» не составляло труда ретироваться и не вступать в неравный бой.

Но в сравнении с первыми кайзеровскими линкорами-дредноутами типа «Нассау», наши «Павел I» и «Андрей Первозванный» даже поодиночке не являли собой заведомых «мальчиков для битья». «Нассау» превосходил их скоростью всего на 0,5 узла, а бортовому залпу восьми (из двенадцати) его 11-дюймовых (280 мм) орудий, наши преддретноуты могли ответить залпом четырех 12-дюймовых (305 мм) и семи 8-дюймовых (203 мм) пушек. Причем башенные 8-дюймовки били на дистанцию 95 кабельтовых (17,6 км), что на практике позволяло их снарядам накрывать опрометчиво приблизившегося «немца», орудия главного калибра которого до проведенного в 1915 году усовершенствования порохового заряда стреляли на 102 кабельтовых (18,9 км). Да и казематные орудия «Павла I» могли подключиться к бою, если его дистанция по какой-то причине сократилась бы до 16,7 км (90 кабельтовых).

Вторая бригада линкоров Балтийского флота в море.

Вторая бригада линкоров Балтийского флота в море.С учетом того, что русские линкоры-дредноуты типа «Севастополь» с их двенадцатью 12-дюймовыми орудиями, стреляющими на 23,2 км, смогли вступить в строй только уже в начальной стадии войны, «Павел I» и «Андрей Первозванный» оставались сильнейшими нашими кораблями предвоенного периода. В ходе их строительства многое совершенствовалось и менялось на ходу, из-за чего ввод этих кораблей в боевой состав флота затянулся до 1911 и 1912 годов соответственно. Но при этом был накоплен необходимый опыт, применение которого позволило избежать многих ошибок и недоработок в ходе проектирования и постройки линкоров типа «Севастополь».

Так, позаимствованная у американцев идея мачт решетчатой конструкции (более устойчивых к попаданиям вражеских снарядов), перед началом войны была окончательно забракована. На практике оказалось, что такие мачты не только сильно вибрировали, но и демаскировали корабли, а также значительно облегчали работу вражеским дальномерщикам. Также был признан чрезмерно радикальным полный отказ от иллюминаторов. Он затруднил вентиляцию помещений и отнюдь не способствовал улучшению зрения матросов, страдавших от недостаточного электрического освещения.

Форштевень (носовая оконечность) с никому не нужным в ХХ веке тараном и отказ конструкторов от полубака способствовали очень сильному заливанию водой палубы и башен даже при умеренном волнении моря. Впоследствии к носу прирастили как бы продолжающий палубу волноотвод, позволивший немного уменьшить проблему, а на линкорах типа «Севастополь» от тарана наконец-то отказались.

Но было и нечто такое, что по объективным причинам исправлению уже не подлежало. К моменту вступления «Павла I» и «Андрея Первозванного» в строй ведущие морские державы обзавелись супердредноутами с пушками калибром в 343, 356 и даже 381 миллиметр! Их снаряды пробивали броню последних классических броненосцев практически на любой дистанции.

В результате вполне актуальные на момент закладки корабли из-за долгих сроков постройки оказались морально устаревшими еще до вхождения их в состав нашего флота. Отчасти утешает то, что с такой проблемой столкнулась не только Россия. Уж больно стремительными темпами шло тогда развитие военной техники и, особенно, боевых кораблей…

В морских операциях Первой мировой войны «Император Павел I» активного участия не принимал, зато дважды стал ареной революционных брожений. Первый заговор случился в 1912 году, но был вовремя раскрыт и пресечен. Из насчитывавшей около 950 человек команды в него оказалось так или иначе вовлечено 160 матросов. 53 из них были осуждены и приговорены к различным срокам заключения. Второй случай массового попрания воинской присяги, спровоцированный Февральской революцией 1917 года, привел к изуверскому истреблению всех офицеров корабля. Но эта возмутительная история к рассматриваемой в статье теме прямого отношения не имеет…