«Здравствуйте, дорогие папа и мама! Сейчас только окончилась мощная артподготовка и начала работать авиация. Два часа земля гудела и дрожала. Я жив, здоров, воюю. Пока до свидания. Крепко целую, ваш сын Коля». Это отрывок из письма, которое 16 апреля 1945 года отправил домой Николай Артемьев, конный топоразведчик в отделении разведки 7-го гвардейского артиллерийского минометного полка.

Сейчас это фронтовое письмо — один из экспонатов открывшейся на днях в музее Победы на Поклонной горе выставке проекта «Семейные реликвии». Семейные архивы хранят память о личных историях участников войны, об атмосфере военного времени, о судьбах людей и страны. Истории людей не менее ценны, чем исторические события.

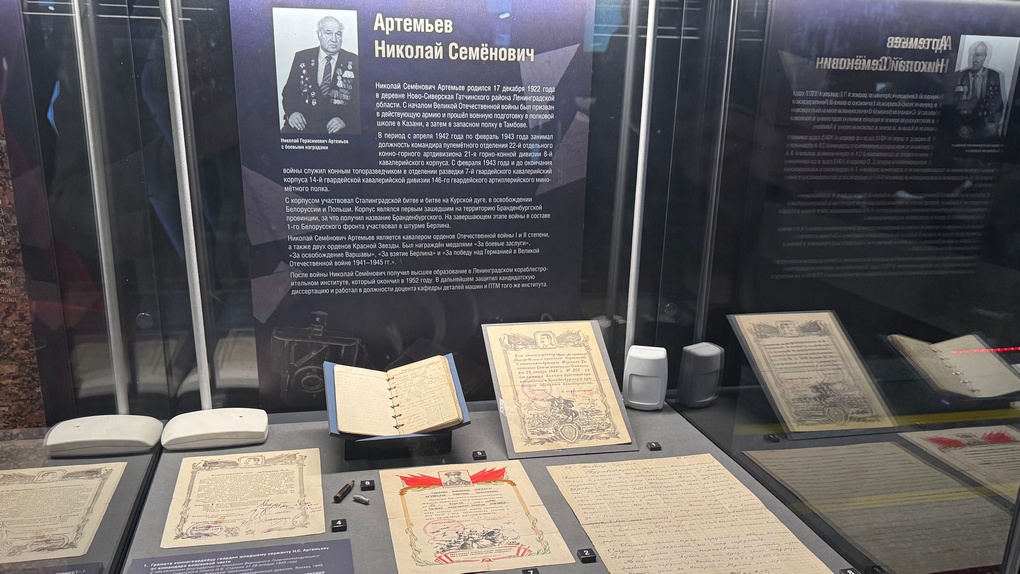

Открывшаяся выставка приурочена ко Дню военного разведчика и посвящена заслуженному топоразведчику капитан-лейтенанту Николаю Артемьеву, участнику Сталинградской и Курской битв, освобождавшему вместе с однополчанами Белоруссию и Польшу, штурмовавшему Берлин.

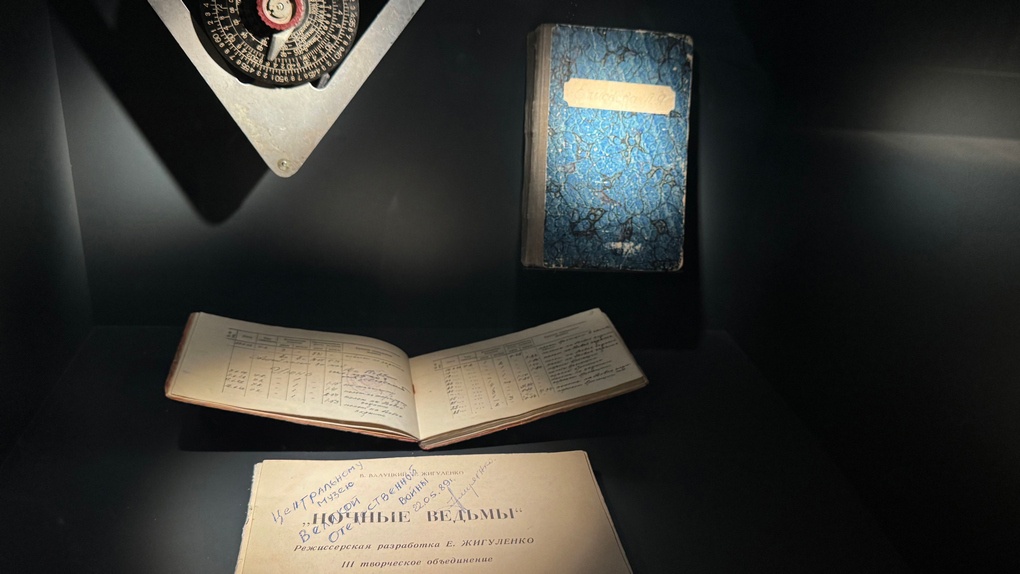

Все экспонаты Николай Семенович передал в музей самостоятельно. В том числе и свою фронтовую записную книжку. В нее разведчик записывал условные обозначения с печатных карт того времени, необходимые для разведывательной деятельности.

Много в книжке записей по начертательной геометрии. Без них не рассчитать было угол наклона ландшафта, чтобы нанести на карту возвышенности или низины. Разведывательные данные Артемьев передавал в штаб, и по ним готовились карты. Сначала их чертили от руки, затем печатали, штабы использовали при организации наступления. От карт рельефа местности очень сильно зависел успех операции. Они помогали правильно размещать войска и определять, с какой стороны лучше наступать.

— Николай Семенович в свою записную книжку заносил данные о всех письмах, которые он отправлял своей семье и которые получал. А также всю информацию об отправляемых родным денежных сертификатах (их выдавали солдатам как жалованье), — рассказывает Екатерина Шубина, специалист по экспозиционной выставочной деятельности музея Победы. — Отправления были на 120–140 рублей. Я никогда не видела таких записей во фронтовых блокнотах. И они много говорят о Николае Семеновиче как о человеке, о его большой дисциплинированности, ответственности, стремлении к систематизации.

— Екатерина, а как у разведчика складывался день, когда он выходил на задание с записной книжкой? — спрашиваю сотрудницу музея Победы.

— Можно предположить, что записную книжку он хранил в нагрудном кармане, использовал на боевых заданиях. Забыл условное обозначение, посмотрел в записной книжке, записал. В обычное время она лежала в вещмешке.

— Что такое условное обозначение? — спрашиваю специалиста, представив себя рядом с Артемьевым на выполнении боевого задания.

— В картах существуют легенды, по которым местность превращается на бумаге в карту, — поясняет мне Екатерина Шубина. — Например, кривая линия и над ней цифры, высота над уровнем моря. По-своему обозначается озеро.

— А если бы врагу такой блокнот попался?

— Условные обозначения универсальны. Гораздо хуже было бы, попади врагу сама карта. Тогда бы он понял, что наши знают, с какой стороны наступать, — успокаивает она меня. И обращает внимание на маленький химический карандаш. Им Николай Артемьев вел свои записи.

— Посмотрите, у карандаша очень интересный колпачок. Он сделан из оболочки пули 6,5 мм итальянской винтовки «Каркан», одной из самых используемых винтовок итальянской армии в Первую и мировую войну. Это боевой трофей. Вероятнее всего, Артемьев нашел пулю на территории Германии, так как после капитуляции Италии эти винтовки перешли в немецкие войска. Оболочку пули он немного подрезал. Видите, здесь он немного подбил саму оболочку и отрезал задний край, чтобы потом можно было надеть самодельный колпачок на карандаш. Я подобных реликвий не видела. Но умельцы на фронте все что угодно могли приспособить для облегчения собственного быта.

— А как помогал колпачок?

— Карандаш химический, и он мог заветриваться. Кроме того, колпачок защищал его от влаги.

Нужная вещь, — соглашаюсь со своим экскурсоводом и уточняю, какие еще вещи необходимы топоразведчику. Узнаю про полевую сумку и про отличие конного разведчика от обычного. Последние фиксировали расположение на местности, в том числе отправляя сигнальные ракеты. Артемьев же составлял карты для дальнейшего наступления.

За стеклом три благодарности Николаю Артемьеву. Одна из них — за вступление в Бранденбургскую провинцию. Корпус, где служил Артемьев, первым вошел на эту территорию, за что и получил название Бранденбургского. Также здесь грамота Артемьеву за умелые действия во время боев за Берлин и благодарность за службу, объявленная при демобилизации.

Представлены и награды героя. Ордена Отечественной войны I и II степени, две Красные Звезды. Медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Кстати, номера наград разведчик также заносил в свою записную книжку.

Есть в экспозиции, посвященной Артемьеву, и письмо с необычным началом — «Здравствуйте, дорогие воспитатели!». Написал его командир Николая Степановича Виктор Громов родителям разведчика уже после окончания войны.

«Настало счастливое время, — писал офицер. — Долго мы его ждали и завоевывали в тяжелых боях. Выстояли, победили. С великой радостью для меня хочу сообщить вам о полном здравии и благополучии вашего птенца Коли, и еще хочется отблагодарить вас за воспитание такого бесстрашного, честного и исполнительного воина. ... Однажды он собственной инициативой спас мою жизнь, за что и я ему во многом благодарен. Имеете полное право гордиться своим сыном. Среди своих товарищей, он — моя гордость. Прошу от моего имени порадовать его мечту, идеал — Валентину. Пусть и она среди своих подруг законно гордится воином — ПОБЕДИТЕЛЕМ. Теперь дело за встречей. Ждите, она идет. До свидания. Виктор Громов, 20.05.1945».

Подобные письма родным командиры писали нечасто. Для этого действительно надо было отличиться.

Смотрю на вещи Артемьева и понимаю, насколько они дороги для его семьи. Почему же он решил передал эти вещи в музей?

— Хотел сохранить память для будущих поколений, — отвечает мне экскурсовод. Музей Победы был построен на средства граждан в 1991 году. И многие ветераны и их семьи при формировании фондов музея приносили очень много фронтовых реликвий. Это большое народное движение для сохранения исторической памяти.

Какие еще экспонаты стоит найти в музее Победы

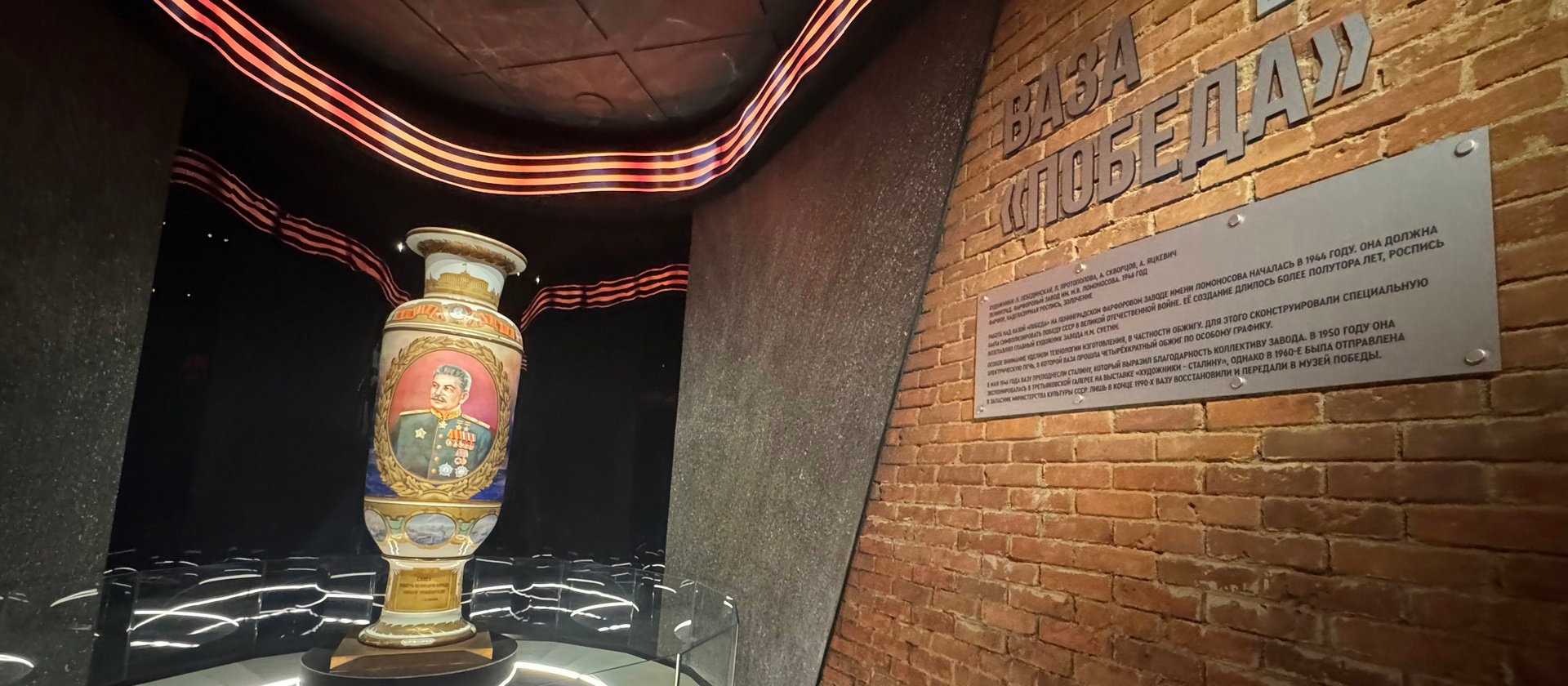

Ваза Сталина. (Официально ваза «Победа»). Двухметровая ваза с портретом Сталина в мундире генералиссимуса, пейзажем Ленинграда и салютом. На горловине вазы изображен Кремль, на оплечье ордена и медали. Работники Ленинградского фарфорового завода начали изготавливать ее в 1944 году, после снятия блокады Ленинграда. Для обжига вазы была сконструирована специальная печь. Доставляли вазу в разобранном виде и затем уже собирали на месте.

Преподнесен подарок был Генералиссимусу в первую годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне. Сталин в ответ опубликовал благодарность коллективу завода, а авторов отметил наградами.

Оригинал личного дела одного из самых известных советских разведчиков Рихарда Зорге, человека героической судьбы. Сын немецкого промышленника, Рихард родился в Азербайджане, где проживала его семья, у отца был бизнес. Рихард Зорге сам вызвался работать против Германии на советскую разведку. Он видел зарождение нацизма и понимал, чем это может грозить всему миру.

Оригинал личного дела Рихарда Зорге находится в разделе, посвящённой работе разведки в годы войны.

В этом разделе представлены личные дела и других разведчиков, которые трудились для СССР, а также их засекреченные донесения. Здесь же шифровальная машина «Энигма». Немцы использовали ее для шифровки разного рода важных донесений. Расшифровать их было очень трудно, поэтому за шифрами охотились все разведки мира. Как и за радистами, которые на ней работали. Здесь же можно посмотреть видео с уничтожением шифров. Их ликвидировали так, чтобы никакая разведка мира не могла восстановить. Изготовлены шифрограммы были из особого материала, который уничтожался без труда. В экспозиции шифрограммы от «Энигмы» и книжки с кодами, по которым их расшифровывали.

Для разгадки шифровок «Энигмы» в годы войны потребовалось примерно полтора года. А сейчас, спустя 80 лет, искусственный интеллект по шифрам «Энигмы» способен расшифровать сообщение за 13 минут.

Сценарий к фильму «Ночные ведьмы». Режиссерская работа Евгении Жигуленко посвящена бесстрашным советским летчицам, которые летали на ночных бомбардировщиках. Сценарий передала музею автор, Герой Советского Союза Евгения Жигуленко. В годы войны Евгения летала на По-2 и наводила ужас на врагов. После Великой Победы, когда подразделение было расформировано, поступила во ВГИК. В 80-х годах по ее сценарию был снят фильм «Ночные ведьмы».

Форма генерал-лейтенанта Михаила Ефремова. Командующий 33-й армией во время битвы за Москву, сражался под Ржевом и Вязьмой. Армия Ефремова попала в окружение, с боями они прорывались обратно. Генерал, в отличие от предателя Власова, в плен сдаваться отказался и героически погиб.

Уникальный музыкальный инструмент — труба, принадлежавшая Василию Агапкину, военному дирижеру, русскому композитору, автору марша «Прощание славянки», под который уходили на фронт защитники страны. Эта труба была одним из любимых музыкальных инструментов Агапкина, на ней он исполнял свой знаменитый марш.

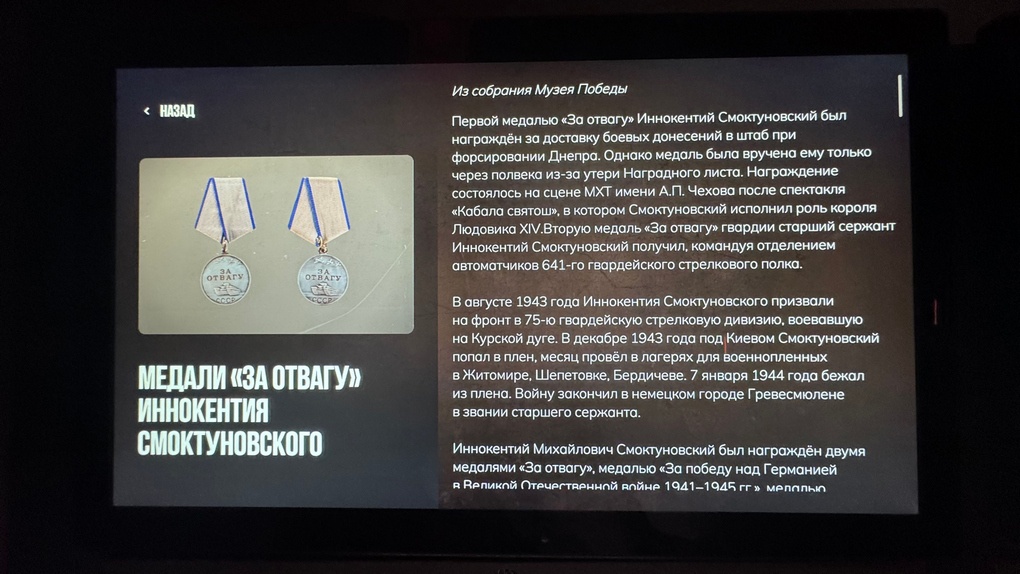

Две медали за отвагу Иннокентия Смоктуновского. Будущий Герой Социалистического Труда и прославленный актер в годы Великой Отечественной войны принимал участие в боевых действиях. Освобождал Украину, воевал в Польше. Эти медали передала в дар музею дочь Смоктуновского Мария.