Стратег от Бога

Александр Василевский и Фёдор Толбухин наблюдают за полем боя, 1944 год.

Александр Василевский и Фёдор Толбухин наблюдают за полем боя, 1944 год.Победа нашей страны и ее вооруженных сил в Великой Отечественной войне была достигнута героическими усилиями всего советского народа и прежде всего коллективным подвигом миллионов простых солдат, но когда говорят о личном вкладе общеизвестных исторических фигур, чаще всего упоминают Верховного главнокомандующего — Иосифа Сталина и Маршала Победы — Георгия Жукова. Ненамного реже звучат в этой связи фамилии Константина Рокоссовского и Ивана Конева.

Александра Василевского помещают в списке творцов Великой Победы обычно где-то в конце, как бы заодно с прочими нашими выдающимися полководцами. Но это в корне неверная оценка его роли в той войне и достижении победы в ней. Он был гениальным штабным стратегом и не менее блестящим полководцем-практиком, оставаясь при этом скромным, тактичным и мягким в общении с подчиненными человеком.

Сын православного священника

Александр Василевский родился 30 сентября (по новому стилю) 1895 года в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда (нынешняя Ивановская область). Его отец служил регентом хора в церкви так называемых единоверцев (старообрядцев, пришедших к компромиссу с официальной Русской православной церковью и признающих главенство Московского патриарха). В 1897 году в соседнем селе Новопокровском закончилось строительство нового каменного храма. Михаила Василевского пригласили туда и рукоположили в сан священника. Вся его семья переехала к новому месту жительства.

Мать будущего маршала тоже была глубоко верующим человеком (отец ее служил в церкви псаломщиком). Неудивительно поэтому, что сразу после окончания церковно-приходской школы маленький Александр продолжил обучение сначала в духовном училище в Кинешме, а затем в Костромской духовной семинарии. Сам он, впрочем, в роли священника себя не видел и мечтал стать агрономом или землемером.

А.М. Василевский (в первом ряду второй слева) среди учащихся Костромской духовной семинарии в 1914 году.

А.М. Василевский (в первом ряду второй слева) среди учащихся Костромской духовной семинарии в 1914 году.После выпуска из семинарии Александру по закону предоставлялось право продолжить получение образования в любом светском учебном заведении. Возможно, так в скором будущем и случилось бы, но тут грянула Первая мировая война…

Охваченный характерным для всего русского общества в начале войны патриотическим порывом, Александр Василевский в январе 1915 года экстерном сдал экзамены за последний год обучения, получил диплом семинариста и сразу вступил добровольцем в Русскую императорскую армию. Так завершился мирный период его жизни и началась военная служба…

Храбрый офицер Первой мировой

С февраля по май 1915 года Василевский прошел ускоренный курс обучения в Алексеевском (бывшем Московском пехотном юнкерском) училище и был произведен в первый офицерский чин прапорщика. В сентябре он оказался на Юго-Западном фронте и получил в командование полуроту. Весной 1916 года молодой офицер стал командиром роты и сделал ее лучшей в полку. Во главе подразделения Василевский летом 1916 года принял участие в знаменитом наступлении, вошедшем в историю как «Брусиловский прорыв».

В течение года толковый офицер был повышен в звании до подпоручика и поручика, а в марте 1917-го стал штабс-капитаном и командиром батальона. О том, что воевал он не только умело, но и храбро, свидетельствуют награды Василевского за годы Первой мировой войны. Это и орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», и ордена Святого Станислава 3-й и 2-й степени, и, что особо примечательно, солдатский Георгиевский крест 4-й степени. Столь необычное для офицера награждение состоялось уже после Февральской революции на основании решения Полковой наградной Думы.

В приказе по дивизии было тогда отмечено, что Василевский «под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем противника шел все время впереди цепи, ни на минуту не теряясь, ободрял солдат словами и своей личной храбростью и мужеством увлекал их за собой, благодаря чему был удержан натиск противника, закрыт прорыв… и дана была возможность спасти наши орудия».

Об авторитете штабс-капитана Василевского в массе рядовых солдат ярко свидетельствует еще один факт. Он без восторга воспринял известие об Октябрьской революции и в ноябре 1917 года уехал в отпуск на родину. А солдаты, тем не менее, в соответствии с действовавшим тогда принципом выборности, избрали его командиром полка. Далеко не каждому офицеру разложившиеся от долгого революционного брожения солдатские массы оказывали такое доверие! Но в ту армию Василевский уже не вернулся…

В Красной армии

Полк, избравший Василевского командиром, воевал на Румынском фронте. Им командовал генерал Д.Г. Щербачёв, заключивший союз с Центральной Радой, провозгласившей независимость Украины от Советской России. Кинешемский военный отдел, зная это, порекомендовал Василевскому не возвращаться к месту службы. Он последовал совету, в январе 1918 года демобилизовался из армии и временно остался в доме родителей, помогая им по хозяйству.

В июне удалось найти работу инструктора Всевобуча (курсов обязательной военной подготовки граждан), а в сентябре — учителя начальных классов в двух школах Тульской губернии. Об этом коротком периоде своей жизни Василевский вспоминал в мемуарах: «Я работал с огромным энтузиазмом. И с учителями, и с родителями учеников у меня быстро установился полный контакт. Казалось бы, я обрел наконец ту житейскую пристань, к которой я стремился. Однако ни удачные уроки, ни привязанность ребят, ни дружба с коллективом школы все же не заполнили меня до конца».

Несмотря на неполную удовлетворенность от учительской работы, в Красной армии Василевский оказался не по собственной инициативе. Советской власти требовались опытные офицерские кадры, так называемые военспецы, и в апреле 1919 года он был призван на военную службу.

Изначально распорядились бывшим командиром батальона нерационально. Его назначили взводным инструктором — помощником командира взвода! Вскоре, однако, Василевскому доверили роту, затем батальон, а в октябре 1919 года — уже целый полк. Но когда в декабре этот полк в составе дивизии отправили из-под Тулы на Западный фронт, Василевский посчитал, что его знаний и опыта пока недостаточно для грамотного командования полком и сам попросил назначения на нижестоящую должность.

Командир полка Александр Василевский, 1 августа 1928 года.

Командир полка Александр Василевский, 1 августа 1928 года.В ходе войны с поляками он исполнял обязанности помощника (заместителя) командира полка и командира отдельного батальона. Проявил себя более чем достойно, поэтому после войны поочередно командовал несколькими полками. На окружных маневрах в 1928 и в 1930 годах части, возглавляемые Василевским, признавались лучшими, причем во втором случае до принятия им командования полк считался в дивизии самым худшим.

Несомненные успехи обусловили его перевод в Москву на штабную работу. С мая 1931 года Василевский служил в Управлении боевой подготовки Красной армии, в 1934 году был переведен на вышестоящую должность начальника отдела боевой подготовки Приволжского военного округа, а в ноябре 1936 года его зачислили слушателем в Академию Генерального штаба. Окончил ее Василевский в 1937 году с отличием, после чего его назначили начальником кафедры тыла академии.

Через несколько месяцев Василевского перевели непосредственно в Генеральный штаб на должность начальника отделения оперативной подготовки командного состава. В августе 1938 года ему было присвоено очередное воинское звание комбрига.

Уже тогда он обратил на себя внимание Сталина. Во время обеда в Кремле, на который в числе прочих военных пригласили и Александра Михайловича, всесильный вождь поинтересовался его отношениями с родителями. Сталин был осведомлен, что у коммуниста Василевского отец священник, и отлично понимал, чем могло грозить бывшему царскому офицеру поддержание связи со столь «несознательной» семьей. Но получив ответ, что ни личных встреч, ни переписки с родителями не было с 1924 года, глава государства публично выразил удивление и посоветовал немедленно восстановить отношения. Эта «рекомендация» фактически означала индульгенцию от возможных доносов и кляуз по поводу прямой родственной связи со священником. Разве кто-то в здравом уме посмел бы ставить под сомнение правильность «совета» самого товарища Сталина?!

В результате кадровых перестановок по итогам Советско-финской войны Александра Михайловича в мае 1940 года назначили первым заместителем начальника оперативного управления Генерального штаба с присвоением воинского звания комдив. На этой должности он встретил начало Великой Отечественной войны…

Один из главных творцов Победы

Уже 1 августа 1941 года генерал-майор Василевский возглавил оперативное управление Генштаба и стал заместителем его начальника — маршала Бориса Шапошникова. С этого момента он не раз подменял тяжелобольного Бориса Михайловича в должности начальника Генерального штаба, разрабатывал планы важнейших оборонительных операций, выезжал на линию фронта в качестве представителя Государственного комитета обороны (ГКО).

Деятельность Василевского в самый напряженный период битвы за Москву была по достоинству оценена Верховным главнокомандующим. 28 октября 1941 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. А 26 апреля 1942 года он был произведен в генерал-полковники. Способствовало этому то, что Шапошников чувствовал себя все хуже и хуже, и Василевский с конца апреля исполнял его обязанности уже на постоянной основе. Бесконечно долго так продолжаться не могло, поэтому через два месяца Александра Михайловича официально назначили начальником Генерального штаба.

С той поры ни одна войсковая операция, осуществлявшаяся силами одного или нескольких фронтов, не прошла без его прямого или опосредованного участия! Василевский не только возглавлял в Москве работу Генштаба. Он, наряду с Жуковым, ставшим 26 августа 1942 года заместителем Верховного главнокомандующего, регулярно отправлялся на самые сложные и важные направления в качестве представителя Ставки и координатора действий двух и более фронтов, а в ряде случаев непосредственно руководил проведением стратегических операций. Статистика свидетельствует, что из 34 месяцев пребывания в должности начальника Генерального штаба 22 месяца Александр Михайлович провел на фронте!

А.М. Василевский и Г.К. Жуков.

А.М. Василевский и Г.К. Жуков.Такое совмещение обязанностей требовало приложения всех моральных и физических сил. Сталин прекрасно понимал это и принимал жесткие меры для того, чтобы сохранить работоспособность столь ценного для страны и армии человека. Так, в напряженные октябрьские дни 1941 года, когда во время оборонительной фазы битвы за Москву решалась судьба нашей столицы, он приказал Василевскому с 4 до 10 часов утра в обязательном порядке спать. И не просто приказал, но и проверял исполнение своего распоряжения.

Александр Михайлович, систематически нарушавший полученное строгое предписание, впоследствии вспоминал: «Иногда, возвратившись около четырех часов утра от Сталина, я, чтобы реализовать принятые в Ставке решения, обязан был дать исполнителям или фронтам необходимые указания. Порою это затягивалось далеко за четыре часа. Приходилось идти на хитрость. Я оставлял у кремлевского телефона за письменным столом адъютанта — старшего лейтенанта А.И. Гриненко. На звонок Сталина он обязан был докладывать, что я до десяти часов отдыхаю. Как правило, в ответ слышалось: «Хорошо».

А.М. Василевский.

А.М. Василевский.Что же касается эффективности работы Василевского, то без всякой натяжки можно сказать, что она была чрезвычайно высокой. Сталинградский разгром немцев, окончательно определившая коренной перелом в войне победа на Курской дуге, форсирование Днепра и крушение Восточного вала, грандиозный успех операции «Багратион», Восточно-Прусская наступательная операция с неожиданно быстрым взятием Кенигсберга, молниеносный и унизительный разгром Квантунской армии японцев стали во многом именно его заслугой.

Его оперативно-стратегический талант заслужил высокую оценку Сталина. В начале 1943 года с беспрецедентно короткой разницей в 29 дней Александру Михайловичу были присвоены звания генерала армии и маршала Советского Союза. Он стал одним из всего трех человек (наряду с Жуковым и Сталиным), дважды удостоенных престижнейшего полководческого ордена «Победа», и дважды был награжден золотой звездой Героя Советского Союза.

При этом он был необычайно скромным, очень тактичным и выдержанным человеком, не позволял себе грубостей по отношению к подчиненным, хотя, по собственному признанию, давалось это ему порой нелегко. Но когда было необходимо, Василевский мог быть твердым как кремень. Он позволял себе вступать в пререкания даже с самим «вождем народов» и упорно отстаивать свою точку зрения, которая всегда оказывалась в итоге правильной…

После смерти Сталина он отказался поливать его грязью, за что оказался в немилости у Никиты Хрущева и был отстранен от руководства советскими вооруженными силами. Но никогда Александр Михайлович не жалел о том, что не смог переступить через себя и поступиться принципами.

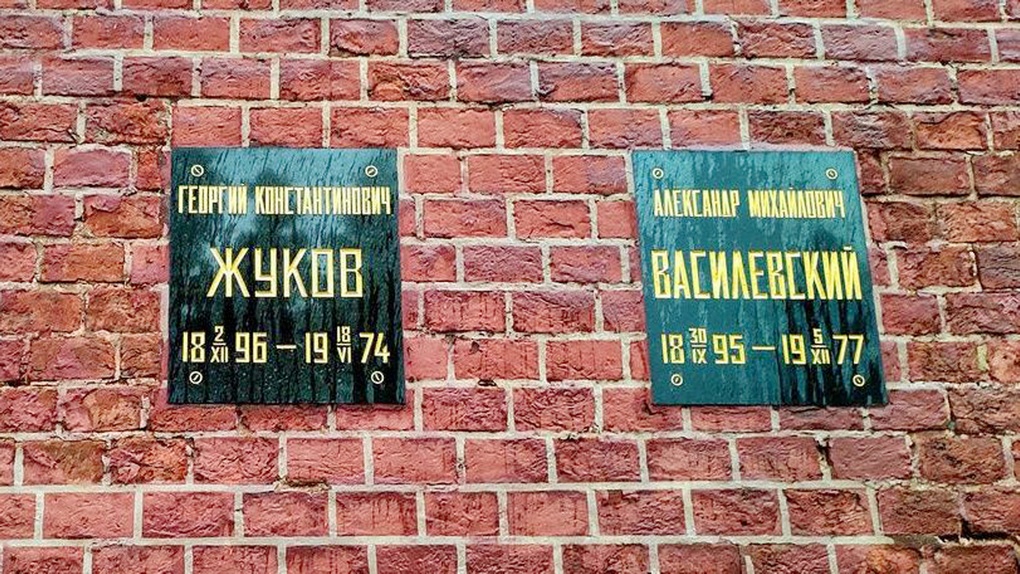

Таблички над урнами с прахом А.М. Василевского и К.К. Жукова в Кремлёвской стене.

Таблички над урнами с прахом А.М. Василевского и К.К. Жукова в Кремлёвской стене.Он ушел из жизни 5 декабря 1977 года и был похоронен в Кремлевской стене. Из памяти народной маршал Василевский не будет вычеркнут никогда. Великий воин и стратег, честно отслуживший Отечеству в двух мировых войнах и ставший одним из главных творцов нашей Великой Победы.