Финальный акт великой драмы

Победа!

Победа!80 лет назад войска 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов начали грандиозное решительное наступление, положившее конец существованию гитлеровского «тысячелетнего» рейха. Советские солдаты и офицеры проявили в этой операции великую доблесть и несгибаемую волю к победе, вбив осиновый кол в сердце чудовищного, мерзкого вурдалака, имя которому германский нацизм.

Ради достижения этой победы более 80 тысяч наших воинов отдали свои жизни. По этому поводу существует немало инсинуаций и откровенных спекуляций. Советское командование и, особенно маршала Георгия Жукова, обвиняют в неоправданных потерях, вызванных стремлением взять Берлин непременно к празднику Первомая. В частности, давно уже стал притчей во языцех штурм Зееловских высот, на которых немцы оборудовали мощный укрепленный район, прикрывавший их столицу с восточного направления. «Армейский стандарт» напомнит о подвигах советских солдат и попытается дать объективную оценку ряду спорных моментов.

Масштаб и значение Берлинской операции

По количеству задействованных с обеих сторон солдат и военной техники, а также по накалу боев советское наступление на Берлин являет собой самое грандиозное сражение во всей мировой истории. Особо надо отметить, что, несмотря на все предыдущие поражения немцев, их боевой дух был очень высок и сопротивление они оказывали отчаянное.

Для обороны подступов к столице рейха германское командование стянуло, по разным данным, от 850 тыс. до 1 млн солдат, более 1500 танков и самоходных штурмовых орудий, от 9,3 тыс. до 10,4 тыс. стволов артиллерии и от 2200 до 3300 боевых самолетов. Многополосная эшелонированная система мощнейших фортификационных сооружений опиралась на десятки водных преград в виде рек и каналов. Командование группировкой Гитлер поручил генералам, лучше других проявившим себя в оборонительных сражениях.

Что же касается мотивации личного состава, то тут достаточно упомянуть главный фактор — немцы сражались за свою столицу, и если уж избежать ее падения было невозможно, то сдать Берлин они намеревались не Советской армии, а нашим западным союзникам. Так, генерал Теодор Буссе, командовавший укрепившейся на Зееловских высотах 9-й армией вермахта, заявил, что будет считать себя победителем, если продержится против войск 1-го Белорусского фронта до тех пор, пока в тыл ему не ударят американцы.

Но и наши солдаты были мотивированы ничуть не меньше гитлеровцев! Для окончательной победы над ненавистным врагом им оставалось сделать одно большое усилие — прорваться к главному логову нацистского зверя, овладеть им и заставить верхушку Третьего рейха капитулировать. Только так можно было обеспечить долгожданный мир.

Главную роль в проведении Берлинской наступательной операции Ставка Верховного главнокомандования отвела 1-му Белорусскому фронту во главе с маршалом Г.К. Жуковым. Южнее наступал 1-й Украинский фронт маршала И.С. Конева, севернее — 2-й Белорусский фронт, возглавляемый маршалом К.К. Рокоссовским.

Г.К. Жуков на командном пункте.

Г.К. Жуков на командном пункте.Общая численность личного состава трех этих оперативных объединений превышала 2 млн 350 тыс. человек. Их огневую поддержку в полосе наступления обеспечивали 41,6 тыс. орудий и минометов, 6250 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), более 7500 боевых самолетов. Ни до, ни после апреля 1945 года такая концентрация сил и средств для участия в одной войсковой операции ни одной армией мира не достигалась.

Последняя крепость врага

Передовой рубеж немецкой обороны опирался на широкую и полноводную реку Одер, а в полосе наступления 1-го Украинского фронта — на его крупный приток — реку Нейсе. Он включал в себя до пяти сплошных линий траншей, а в 10–20 километрах позади него располагался второй укрепленный рубеж. Наиболее оборудованным в инженерном отношении он был на Зееловских высотах — напротив кюстринского плацдарма, занятого нашими войсками на последнем этапе Висло-Одерской операции. Кроме того, немцы подготовили еще и третий рубеж, находившийся в 20–40 километрах от переднего края.

При оборудовании позиций вражеское командование широко использовало естественные препятствия: озера, реки, каналы. Каждый населенный пункт был превращен в маленькую крепость, приспособленную к круговой обороне. Бетонные ДОТы — долговременные огневые точки, врытые в землю танки и самоходные орудия еще более усугубляли трудность прорыва оборонительных рубежей противника. Особое внимание немцы уделили противодействию нашим танкам. В таких реалиях вести наступление было чрезвычайно сложно.

А между тем в тылу у нацистов находился еще и сам Берлин, мегаполис с трехмиллионным населением, превращенный в мощную крепость, разделенную на 9 секторов обороны и обрамленную тремя кольцевыми оборонительными обводами. Все улицы, ведущие к центру города, гитлеровцы перегородили баррикадами, на площадях и перекрестках они оборудовали позиции для артиллерии и минометов.

Многие здания, особенно в центральной части Берлина, были приспособлены к круговой обороне путем укрепления стен, баррикадирования входов и превращения окон в бойницы. На их верхних этажах располагались стрелки, пулеметчики и бойцы с фаустпатронами.

Солдатам гарнизона и ополченцам из фольксштурма настойчиво вбивалась в головы мысль о том, что не все еще потеряно, что на помощь Берлину идет снятая с западного фронта 12-я армия генерала Вальтера Венка, что вот-вот будет создано «чудо-оружие», которое изменит ход войны и позволит вновь устремиться к Москве. Еще немцев пугали свирепостью восточных варваров и уверяли, что они не пощадят в Берлине ни стариков, ни женщин, ни детей. А когда убеждение действовало плохо, применялись расстрелы на месте за дезертирство, отступление без приказа и даже за сам приказ на отступление.

План наступления

Перед Георгием Жуковым стояла непростая задача. На стороне наших войск был перевес в силах, однако для его реализации необходимо было выйти на оперативный простор. С этой целью маршал изначально рассматривал идею охвата вражеских позиций на Зееловских высотах фланговыми ударами. Но если Кюстринский плацдарм позволял сосредоточить на нем группировку, достаточно сильную для прорыва вражеской обороны, то плацдарм севернее города Фюрстенберга был слишком мал и не подходил для накопления сил.

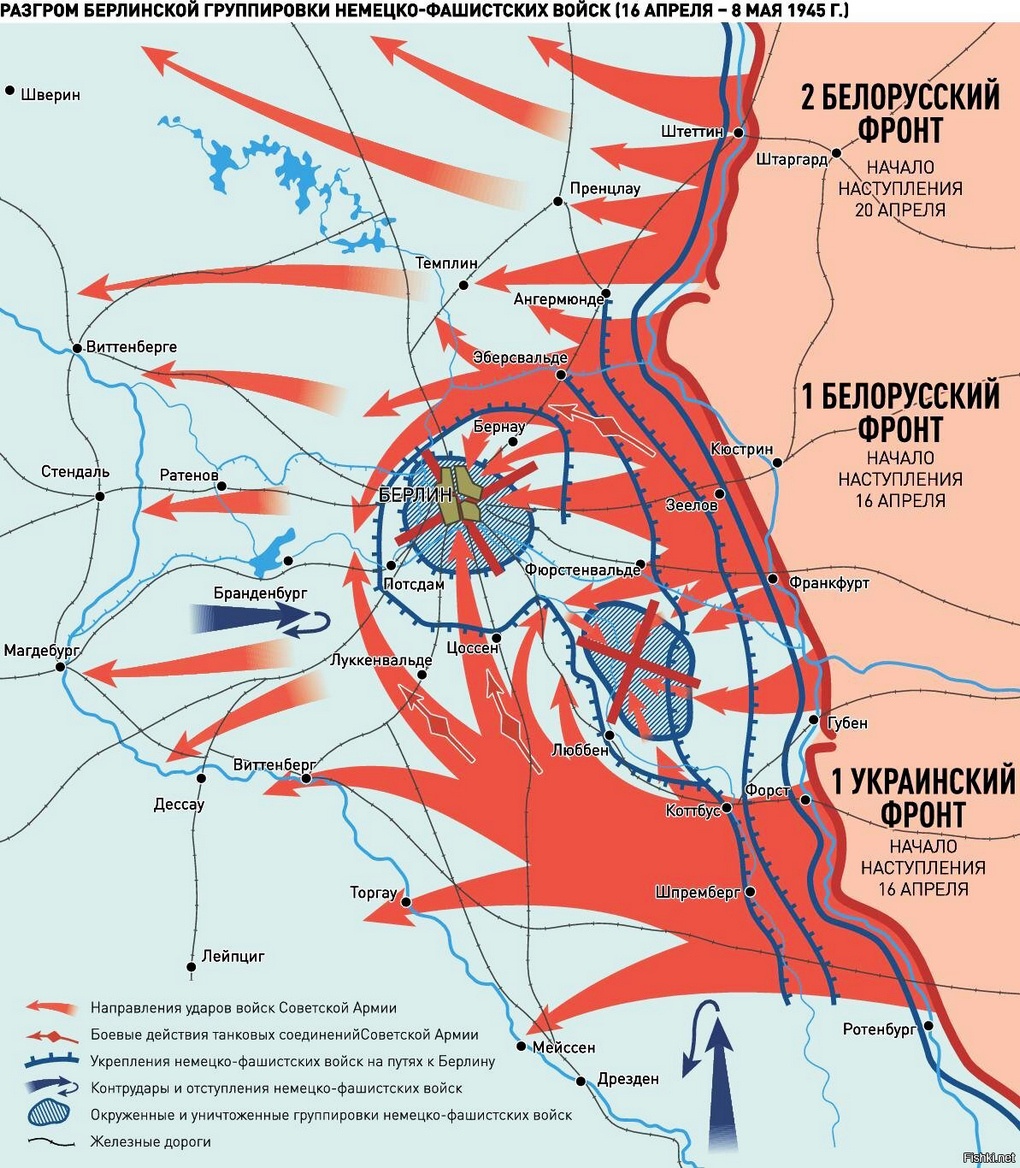

Карта-схема Берлинской наступательной операции.

Карта-схема Берлинской наступательной операции.Поразмыслив, полководец пришел к единственно возможному решению: начать наступление сразу во всей полосе 1-го Белорусского фронта одновременно с таким же наступлением соседнего 1-го Украинского фронта. Таким образом можно было выявить слабые места во вражеской обороне и не позволить противнику маневрировать резервами, бросая их на наиболее угрожаемые направления. Но это означало, что и Зееловские высоты тоже придется атаковать в лоб. Иного выхода в той ситуации попросту не было!

Имелись в реализации плана и определенные недочеты. Так, не удалось обеспечить подавление большей части вражеских огневых точек посредством беспрецедентно мощной артподготовки. Дело в том, что свою артиллерию немцы расположили вне пределов видимости — на западных склонах высот, а огонь по нашим наступающим войскам вели с помощью корректировщиков, засевших в ДОТах на восточных склонах.

Командовавший немецкой 9-й армией Теодор Буссе умело маневрировал войсками по глубине, своевременно отодвигая их назад, либо, наоборот, выдвигая вперед из подвергавшихся ударам нашей артиллерии траншеям. Да и сами позиции врага были сильны, хорошо подготовлены в инженерном отношении, поэтому нет ничего удивительного в том, что наступающие части и соединения не проскочили через них, как нож сквозь масло.

Вызывает справедливую критику решение Жукова бросить в бой танки еще до того, как пехоте удалось закрепиться на гребнях высот. Он согласился с предложением командующего 1-й гвардейской танковой армией Михаила Катукова и тем самым взял на себя ответственность за ошибку, вызванную стремлением как можно скорее добиться прорыва немецких укреплений.

В конце концов, после внесения поправок в первоначальный план, Георгий Константинович добился быстрого обрушения обороны врага. А так как Гитлер запретил Боссе оставить позиции на Зееловских высотах и организованно отойти, огромная немецкая группировка оказалась окружена и не смогла принять участие в битве непосредственно за Берлин.

Жукову вменяют в вину то, что он не обошел высоты и стал штурмовать их в лоб, однако эти рассуждения проникнуты махровым дилетантством. Маршал как раз-таки обошел их, но сделал это только после того, как обеспечил условия для такого охвата. И сами гитлеровские генералы впоследствии оценивали действия Жукова очень высоко. Как и наши союзники по антигитлеровской коалиции.

Уличные бои в Берлине.

Уличные бои в Берлине.Неубедительны обвинения Жукова в неоправданно больших потерях среди подчиненных ему солдат. Сухая статистика свидетельствует: безвозвратные потери 1-го Белорусского фронта с 16 апреля по 8 мая 1945 года составили 37 тыс. 610 из 908 тыс. 500 человек личного состава, то есть 4,14% от общей численности, а безвозвратные потери возглавляемого Коневым 1-го Украинского фронта за тот же период — 27 тыс. 580 из 550 тыс. 900 человек, или 5,0%.

Действительно имевшие место в некоторых приказах Жукова требования к подчиненным генералам занять тот или иной пункт вражеской обороны к определенному сроку «любой ценой» были обусловлены не его желанием взять Берлин непременно к 1 мая или опередить кого-то (того же Ивана Конева, например), а насущной необходимостью обеспечить исполнение намеченного плана операции. Тем самым противник лишался возможности основательно закрепиться на новых рубежах, что в итоге не увеличивало, а снижало потери в масштабе фронта в целом.

И уж совсем откровенно дилетантскими являются рассуждения о том, что штурмовать Берлин не стоило вообще, а достаточно было окружить его и дождаться капитуляции гарнизона. Обвинения в штурме, стоившем немалых жертв, адресованы, правда, уже не столько Жукову, сколько всему нашему командованию во главе с Иосифом Сталиным. Обвинители не учитывают, однако, что осада не представляет собой некий акт перемирия, а ведет к ежедневным потерям в течение многократно большего времени, нежели прямой штурм, и далеко не факт, что она привела бы к меньшим или даже таким же, как при штурме, людским потерям.

Величайшая в истории победа

20 апреля, в день рождения Гитлера, тяжелая артиллерия 1-го Белорусского фронта преподнесла бесноватому фюреру «подарок», приступив к обстрелу столицы его «тысячелетнего» рейха. А 21 апреля передовые части Красной Армии ворвались на окраины Берлина. В тот же день ефрейтор Александр Муравьев водрузил первое советское знамя на одно из берлинских зданий.

Одновременно с юга к Берлину прорвалась 3-я гвардейская танковая армия, входившая в состав 1-го Украинского фронта. 23 апреля огромный город был окружен. Попытку армии Венка деблокировать Берлин на следующий день советские войска успешно пресекли с помощью ударов штурмовой авиации. Началось агония нацистского чудовища, загнанного в его логово. Но подобно смертельно раненому зверю, берлинский гарнизон продолжал отчаянное и крайне ожесточенное сопротивление.

Штурм Рейхстага.

Штурм Рейхстага.Впрочем, советских бойцов, имевших к весне 1945 года огромный боевой опыт, такое обстоятельство не смутило. С неукротимой решимостью они со всех направлений продвигались к центру Берлина и выказывали в уличных боях не только доблесть и мужество, но и воинский профессионализм. Так, 28 апреля командир отделения разведки 568-го минометного полка 42-й минометной бригады Валентин Юдин в одном бою уничтожил огнем из личного стрелкового оружия шестерых «фрицев» и еще трех взял в плен. Случилось это уже на подступах к Рейхстагу, штурм которого советские солдаты начали в тот же день.

1 мая 1945 года над Рейхстагом взвилось знамя Победы! Это был штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. Окончательно сопротивление немцев в этом здании, являвшим собой символ германского рейха, было подавлено в ночь на 2 мая. В ту же ночь последний гитлеровский комендант Берлина генерал Гельмут Вейдлинг сообщил о готовности немецкого гарнизона прекратить сопротивление.

В 6 часов утра 2 мая он в сопровождении трех немецких генералов перешел линию фронта и сдался в плен. Через час, находясь в штабе 8-й гвардейской армии, Вейдлинг подписал приказ о капитуляции, который был размножен и при помощи громкоговорящих установок и радио доведен до продолжавших бессмысленное сопротивление немецких солдат. Началась массовая сдача в плен. Отдельные части, попытавшиеся прорваться из города на запад, были уничтожены. Так завершился финальный акт великой драмы, почти 4 года державшей в напряжении советский народ и весь остальной мир…

Пленные немцы в Берлине.

Пленные немцы в Берлине.Берлинская операция нашла отражение в огромном числе мемуаров, статей, документальных и художественных фильмов и книг. Можно привести здесь множество ее оценок, но ограничимся лишь одной. Ее дал в 1983 году, на самом пике «холодной войны», английский военный историк Джон Эриксон в своем капитальном двухтомнике о Второй мировой войне: «Взятие Берлина — величайшая операция во всей военной истории человечества». Не нахожу серьезных оснований для того, чтобы не согласиться с этой формулировкой!