Особенность радиоволн УКВ-диапазонов — неумение огибать препятствия. Если один из абонентов линии связи (или тем более оба) находятся в низине или за возвышением рельефа местности, дальность и качество связи резко снижаются… Для портативных носимых радиостанций эта проблема решается либо сменой рабочей позиции, либо использованием так называемой «окопной антенны».

От ухудшения дальности и качества радиосвязи из-за рельефных препятствий страдают в первую очередь пользователи портативных носимых радиостанций, чьи антенны, и без того имеющие невысокую эффективность, расположены обычно в лучшем случае на уровне головы радиста, то есть очень низко.

Впрочем, проблема при определенных обстоятельствах может быть устранимой. Для ее решения применяются хорошо известные много лет радиопрофессионалам и радиолюбителям методы. В первую очередь речь идет о вынесении антенны на длинном кабеле за пределы укрытия — искусственного (окопа, траншеи) или естественного (оврага, холма).

Поскольку сейчас в зоне СВО активно используются не только сугубо армейские образцы связной техники, но и имеющие зачастую приемлемое качество и характеристики многочисленные китайские модели бытовых и туристических портативных радиостанций, на разнообразных досках объявлений и маркетплейсах появились так называемые «окопные антенны» для портативных раций УКВ-диапазонов. Мы не планируем оценивать качество исполнения конкретных изделий, а предлагаем просто разобраться в нехитрой теории их работы, а также нюансах и сложностях, способных всплыть при самостоятельном изготовлении таких антенн.

Установка выносной антенны

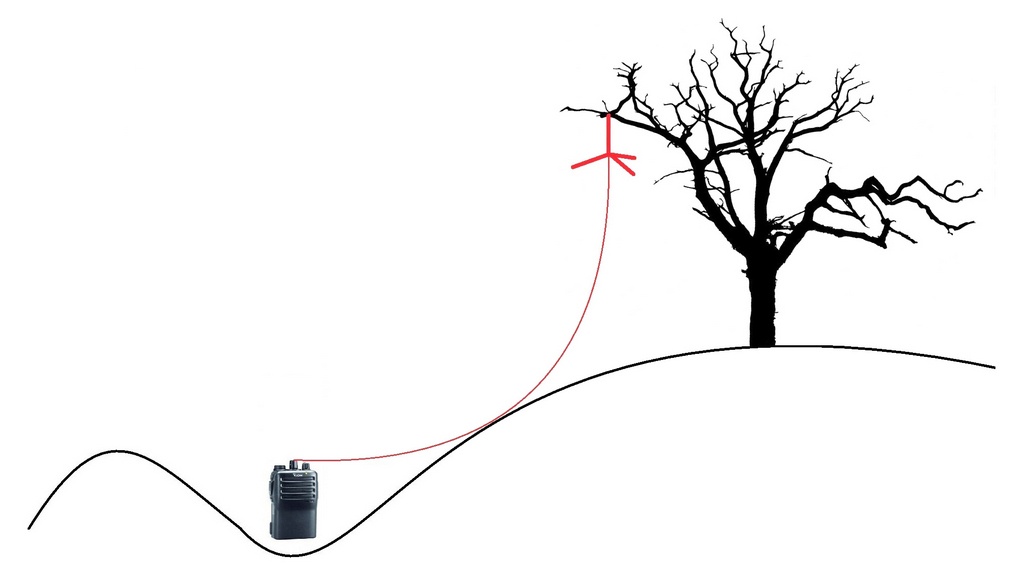

Как правило, «окопная антенна» представляет собой отрезок коаксиального кабеля, идущий от антенного разъема радиостанции непосредственно к антенне, которая обычно забрасывается на ветку ближайшего дерева или подвешивается к какой-либо высоко расположенной веревочной растяжке.

Установка выносной антенны, рис. 1.

Установка выносной антенны, рис. 1.

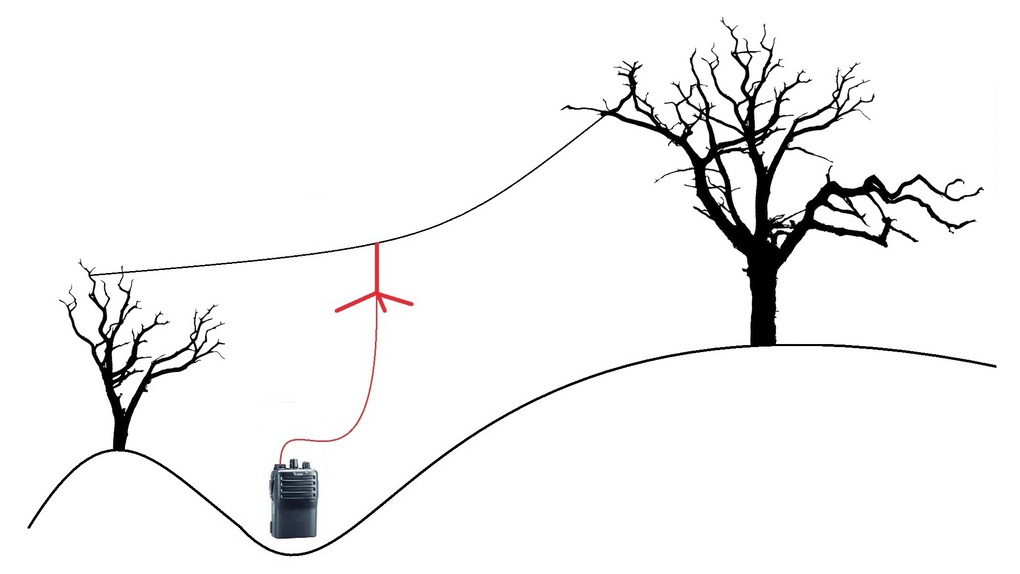

Установка выносной антенны, рис. 2.

Установка выносной антенны, рис. 2.Кабель между рацией и выносной антенной теоретически может иметь любую произвольную длину. Но особенность УКВ-радиочастот состоит в том, что затухание сигнала в кабеле на них существенно выше, чем, к примеру, в диапазонах коротких волн при тех же условиях.

Если к коротковолновой радиостанции можно без особого ущерба подключить антенну кабелем длиной 30–50 метров, то на УКВ в таком кабеле затухнет едва ли не весь полезный сигнал 5-ваттной портативки, как на прием, так и на передачу. Вы не будете никого слышать, и вас толком не услышат, несмотря на подъем антенны на высоту. Приемлемая длина кабеля толщиной 5–6 мм для выносной УКВ-антенны примерно десять метров.

Для чего упомянут диаметр кабеля? Дело в том, что степень затухания сигнала в кабеле сильно зависит от его диаметра. Чем он толще, тем меньше затухание. Но проблема в том, что толстый кабель негибкий, тяжелый. Их используют для антенн стационарной установки, а не для мобильных.

Подключение к портативной радиостанции кабеля толщиной с палец может позволить без ущерба для качества связи увеличить его длину до двух десятков и более метров, но почти гарантированно выломает своей массой и жесткостью антенный разъем… Поэтому 5–6-милиметровые кабели, типа RG-58 или РК-50-4,8-311, хотя и не идеал, но оптимальный компромисс. А вот более тонкие кабели, естественно, работать кое-как будут, но для «окопных антенн» нежелательны.

Конструкция антенны

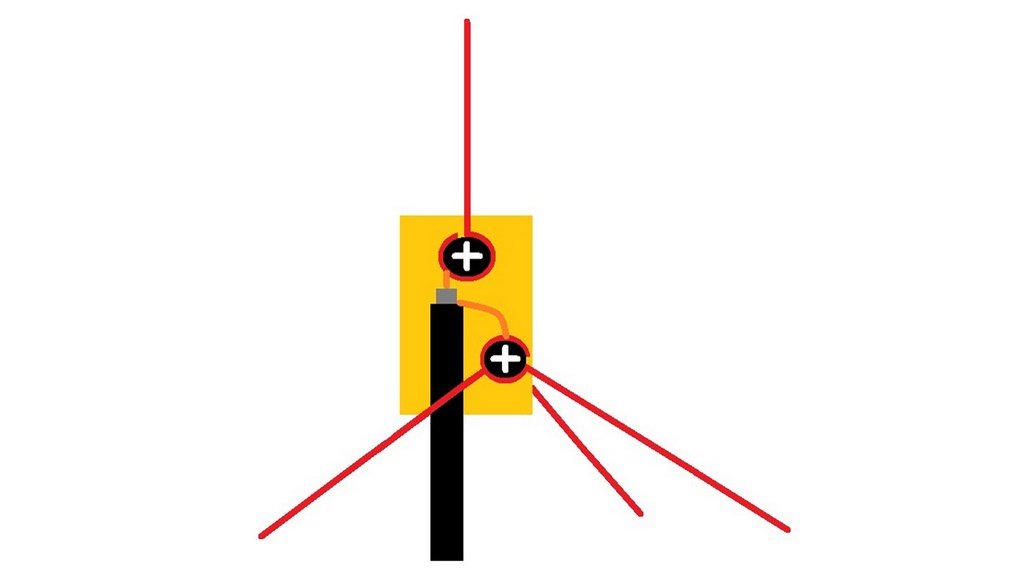

В качестве выносных или «окопных» антенн, как правило, используют простые конструкции с круговой диаграммой направленности (не требующие ориентации на абонента). В большинстве случаев это вертикальные антенны типа «четвертьволновой Ground Plane» (по-простому — четвертьволновой GP) или полуволновой диполь. Такие антенны могут быть изготовлены из отрезков любого относительно толстого и жесткого медного одножильного провода. В качестве кабеля используется 50-оммный коаксиальный кабель для радиосвязи (не путать с весьма похожим телевизионным коаксиалом, сопротивление которого не 50 ом, а 75).

К верхнему концу вертикального элемента крепится веревка, за которую антенна подвешивается на высоте. Кабель, в свою очередь, спускается вниз к радиостанции и через соответствующий разъем вкручивается в антенное гнездо, из которого выкручена штатная антенна-«хвостик».

Все четыре элемента антенны GP должны иметь одинаковую длину, и длина эта, разумеется, не произвольная. Она рассчитывается исходя из рабочей частоты, на которой ведутся переговоры. Мегагерцы частоты конвертируются в метры длины волны по простой формуле.

Упрощенный (а особой точности тут не нужно) расчет длины элементов четвертьволнового GP следующий.

Сперва находим длину волны на нужную частоту: 300000 делим на длину волны в килогерцах. К примеру, наша радиостанция работает на частоте 450 мГц — это 450000 кГц.

Затем делим 300 тыс. на 450 тыс. и получаем длину волны в метрах — 0,66 метра.

Соответственно, четверть волны: 0,66 разделить на 4 = 165 мм. Это и есть длина вертикального штыря и трех противовесов. Но с учетом изготовления их из толстой проволоки (а не более толстых прутков или трубок) можно процента на три эту длину уменьшить, взяв примерно 160 мм.

Расчет на иные частоты аналогичен. Если же используется много рабочих частот, далеко отстоящих друг от друга, антенна изготавливается на среднюю частоту частотного участка. К примеру, если для связи используется много каналов в участке от 150 до 170 мГц, то антенна делается на частоту 160 мГц.

Конструкция антенны, рис. 1.

Конструкция антенны, рис. 1.Конструкция на рисунке выше схематическая. Очевидно, что необходимо обеспечить жесткость в точке схождения вертикального элемента и трех противовесов и отогнуть противовесы так, чтобы между ними и кабелем был угол примерно в 45 градусов. Для этого в самом простейшем-наипростейшем (работоспособном, хотя и технически неоптимальном) варианте можно использовать в качестве основы антенны изолирующую пластинку из стеклотекстолита или пластика (полиэтилен или полипропилен), к которой прутки центрального элемента или противовесов будут прикреплены винтами за кончики, загнутые как петельки. Также нужно загерметизировать коаксиальный кабель на конце герметиком или хотя бы пластилином — иначе в дождь кабель, как губка, насосет в себя воды и необратимо испортится.

Конструкция антенны, рис. 2.

Конструкция антенны, рис. 2.Изготовление антенны в полевых условиях

В принципе, при наличии коаксиального кабеля и жесткого медного провода диаметром 2–3 мм рассчитать и изготовить такую выносную антенну на УКВ-диапазоны можно даже в полевых условиях на коленке. Как минимум ту самую простейшую конструкцию, приведенную выше, — на основе пластиковой пластинки, к которой на винтиках крепятся элементы антенны. Не нужен ни паяльник, ни дрель, даже отверстия можно «просверлить» кончиком ножа…

Проблема в другом — как подключить кабель антенны к радиостанции? Дело в том, что на современных портативных УКВ-рациях применяются субкомпактные антенные разъемы, чаще всего так называемого SMA-типа. Причем гнезда SMA на портативных УКВ-рациях бывают двух видов: «папа» или «мама». В первом варианте в центре гнезда штыревой контакт, а во втором — отверстие. Какой вариант окажется на вашей рации — произвольное решение производителя станции…

Изготовление антенны в полевых условиях, рис. 1.

Изготовление антенны в полевых условиях, рис. 1.Соответственно, на кабеле выносной антенны должен быть смонтирован аналогичный ответный разъем; «мама» для «папы» или «папа» для «мамы».

Когда используется готовая выносная антенна промышленной или кустарной сборки, разъем на ее кабеле, понятное дело, уже есть. Но если потребуется создать такую антенну экстренно на коленке, это непременно станет серьезным затруднением. Нетрудно представить, что в полевых условиях может быть легко найден метр толстого медного одножильного провода, и даже можно представить, что отыщется и 50-оммный коаксиальный кабель… Но какова вероятность, что будет найден SMA-разъем, а также… спец-клещи для его обжимки, ибо без них на кабель он не сажается? Маловероятно.

В чем же опасность попытки кое-как воткнуть зачищенный конец кабеля в антенное гнездо радиостанции напрямую, без разъема? SMA-гнездо (и его разновидности) – очень малогабаритное, и тут возникают два риска – короткого замыкания между жилой и оплеткой кабеля из-за соединения отошедших медных волосков, а также - потеря контакта из-за выпадения ничем не зафиксированного кабеля, когда рацию возьмут в руки. И то и другое (как работа на передачу с коротким замыканием на выходе рации, так и отключение антенны во время передачи) грозит мгновенным выгоранием выходного каскада рации.

Можно ли все же как-то вставить кабель в антенное гнездо без разъема? Можно, но с величайшей осторожностью и аккуратностью, а также с пониманием сопутствующего риска.

Несколько проще это сделать, когда на рации разъем SMA-«мама». Коаксиальный кабель разделывается на конце так, чтобы оголенный участок центральной жилы полностью (до изоляции) входил в отверстие в разъеме, а оголенная часть оплетки с запасом охватывала внешнюю часть разъема и фиксировалась бандажом из нитки или тонкой проволочки. Но даже в таком варианте станцию при работе на передачу нужно брать в руки очень осторожно, обеими руками, придерживая кабель и не допуская его изгибов и тем более рывков.

Изготовление антенны в полевых условиях, рис. 2.

Изготовление антенны в полевых условиях, рис. 2.

Изготовление антенны в полевых условиях, рис. 3.

Изготовление антенны в полевых условиях, рис. 3.В станциях же с разъемами SMA-«папа», которые чаще всего вообще не выходят из корпуса наружу, установленные заподлицо, подключить кабель без разъема радикально сложнее. В этой ситуации, по сути, необходимы два человека, один из которых, жестко оперев локти на стол или иную плоскость, касается центрального и периферийного контактов разъема кончиками зачищенного кабеля, а второй жмет на кнопку передачи и ведет связь.

Это может кое-как прокатить в случае необходимости экстренного выхода в эфир (да и то с огромным риском пожечь станцию при нажатии PTT — кнопки переключения режима прием/передача!), но на постоянный, дежурный прием такой вариант абсолютно не годится… Да и вообще, реализовать что-то подобное в экстремальных условиях чрезвычайно непросто.

Изготовление антенны в полевых условиях, рис. 4.

Изготовление антенны в полевых условиях, рис. 4.В целом же, когда «окопная» антенна изготовлена полноценно, без «соплей», то ее эксплуатация не имеет существенных отличий от эксплуатации тех же самых портативных радиостанций со штатными антеннами типа «резиновый хвостик». Единственное, что радикально важно — отключать антенну от рации во время грозы.

Причем для того, чтобы уничтожить радиостанцию, не нужно прямого попадания молнии в антенну — достаточно статики, наведенной от бьющих поблизости разрядов. Да, существуют и интегрируются в антенны грозозащитные разрядники, но даже при их наличии во время грозы непосредственно над вами рисковать не стоит.