Вторая мировая: два театра войны

Курская битва.

Курская битва.Тема Второй мировой войны поистине неисчерпаема. Тысячи книг, десятки тысяч статей, многие сотни документальных и художественных фильмов с разных точек зрения описывают те или иные события этого крупнейшего в истории планеты вооруженного конфликта. Далеко не однозначная оценка дается при этом не только отдельным эпизодам, но и важным событиям и регионам.

Жаркие дискуссии ведутся в том числе по одной из краеугольных проблем — роль Советского Союза и наших западных союзников в разгроме нацистской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии. «Армейский стандарт» попытается объективно оценить вклад СССР, США, Великобритании и некоторых других стран в общую победу во Второй мировой войне.

Европа, Северная Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион

Чтобы подойти к проблеме системно, потребуется обозначить регионы, в которых наиболее активно велись боевые действия. В широком смысле тут можно выделить две обширных области земного шара — Европейско-Средиземноморскую и Азиатско-Тихоокеанскую. Первая из них стала ареной войны держав антигитлеровской коалиции против Германии с примкнувшими к ней сателлитами, а также против союзной немцам Италии.

На другом конце Евразии наши западные союзники, Китай (а в августе 1945 года и СССР) сражались с Японией, которая еще 25 ноября 1936 года заключила с Германией так называемый Антикоминтерновский пакт, направленный главным образом против Советского Союза. Участие в этом пакте делает совершенно неубедительными послевоенные причитания японцев о том, будто бы наша страна на них «вероломно напала». На стороне Японии во Второй мировой войне участвовало также созданное ими марионеточное маньчжурское государство Маньчжоу-Го.

Два мегатеатра боевых действий отличались прежде всего тем, что главные события в Европе и Северной Африке разворачивались на суше, в то время как на Дальнем Востоке борьба велась в основном между Военно-морскими силами США и Японии за контроль над многочисленными островами Тихого океана. Был еще, конечно, континентальный Китай, где японцы надолго и основательно увязли, однако каких-либо сражений, решающим образом повлиявших на общий ход Второй мировой войны, там не произошло.

Сталинград, Мидуэй и Эль-Аламейн

Очень часто в западной историографии коренной перелом во Второй мировой войне, наряду со Сталинградской катастрофой вермахта, связывают также со сражениями у атолла Мидуэй и при Эль-Аламейне. Действительно ли обе эти битвы заслуживают того, чтобы ставить их в один ряд с эпохальной победой Красной армии на берегу Волги? Давайте разберемся…

4–7 июня 1942 года возле тихоокеанского атолла Мидуэй (западная группа островов Гавайского архипелага) сошлись в сражении Военно-морские силы Японии и США. Примечательно, что до этой морской баталии обе стороны в борьбе за обладание Тихим океаном отводили главную роль линкорам и линейным крейсерам. Авианосцы рассматривались всего лишь как силы прикрытия и поддержки тяжелых артиллерийских кораблей с воздуха. Но реалии и результат сражения у Мидуэя полностью изменили такой подход.

Монструозные пушки линкоров и линейных крейсеров так и не смогли в этой битве произвести ни одного выстрела! Их способность забрасывать снаряды массой в несколько сотен килограммов на расстояние в 35–40 км оказалась невостребованной ввиду того, что самолеты противоборствующих сторон обменивались бомбовыми и торпедными ударами на дистанции 160 километров. Мидуэй стал концом эпохи линейных кораблей и началом эры авианосцев как главной ударной силы военно-морских флотов.

Если же говорить о влиянии этого сражения на ход войны на Тихом океане, то оно действительно обозначило в ней перелом. Японцы, потерявшие все четыре участвовавших в битве тяжелых авианосца (у американцев затонул лишь один из трех), вынуждены были перейти от наступательной стратегии к оборонительной. Инициативу они навсегда утратили.

После Мидуэя наши американские союзники получили перевес и, всё более его наращивая, к середине 1945 года постепенно выдавили японцев со всех ранее оккупированных ими островов и территорий, не считая Китая. Однако ставить Мидуэй на одну ступень со Сталинградом всё же не корректно.

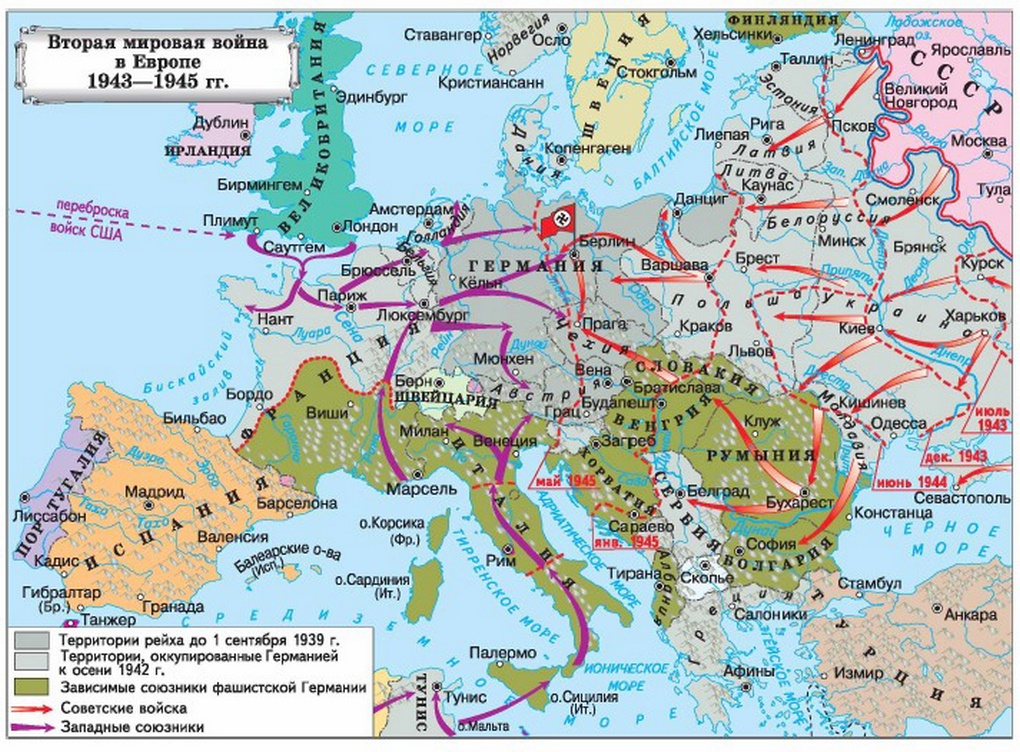

Карта боевых действий в Европе в 1943-1945 гг.

Карта боевых действий в Европе в 1943-1945 гг.И дело даже не в разных масштабах сил и средств, задействованных в этих битвах и понесенных сторонами потерях (в конце концов, морские сражения имеют свою специфику, и нельзя напрямую сравнивать их в этом отношении с сухопутными). Более важно то, что победа при Мидуэе была одержана во многом благодаря счастливой для американцев и несчастливой для японцев случайности, в то время как успех под Сталинградом Красной армии обеспечили выверенное стратегическое планирование и неуклонное проведение плана операции в жизнь, благодаря чему ударная группировка немцев оказалась окружена и уничтожена.

Также стоит сказать о различии последствий двух этих сражений. Поражение американцев при Мидуэе лишь отстрочило бы конечный крах Японии, ибо ее ресурсы и промышленный потенциал были совершенно не сравнимы с тем, чем располагали США. В случае же нашего поражения под Сталинградом всё могло обернуться катастрофой: немцы перерезали бы важнейшую артерию, водный путь по Волге, по которому шел поток важнейших стратегических грузов, прежде всего нефти. Сами же они получили бы доступ к кавказской, а после планировавшегося вступления в войну на стороне Германии Турции и к ближневосточной нефти. Разгром немцев под Сталинградом пресек все эти перспективы на корню. Сталинград обозначил коренной перелом в войне.

Что же касается Эль-Аламейна, то победа англичан в Египте была неплохим вкладом в общую копилку, однако по своему значению она не сопоставима не только со Сталинградом, но даже и с Мидуэем. Немецкий корпус Эрвина Роммеля значительно уступал численностью солдат и количеством техники британским силам, почти не имел ресурсов, добывая топливо для своих танков в боях. Вся операция Роммеля в Северной Африке являла собой сплошную авантюру, и удивляет лишь то, что до определенного момента эта авантюра имела успех.

Советское политическое руководство и военное командование искренне поздравили английского командующего Бернарда Монтгомери и премьера Уинстона Черчилля с одержанной над общим врагом победой, однако наши войска одержали на советско-германском фронте несколько десятков побед подобного масштаба и значения. Поэтому говорить об Эль-Аламейне как о важном слагаемом коренного перелома во Второй мировой как-то даже неловко.

Воздушная битва за Англию, ленд-лиз, Второй фронт

Куда больший вклад в победу над гитлеровской Германией британцы внесли в ходе «воздушной битвы за Англию», развернувшейся в 1940 году. Если бы они не смогли выстоять, у Советского Союза не оказалось бы союзника после нападения Германии на нашу страну. Кроме того, невозможными стали бы стратегические бомбардировки гитлеровского рейха англо-американскими воздушными армадами во второй половине войны. Пусть они решающего значения и не имели, однако отвлекали значительную часть люфтваффе от советско-германского фронта и наносили ощутимый урон немецкой военной промышленности и моральному духу нацистов.

Бомбардировка Лондона.

Бомбардировка Лондона.Мы всегда признавали и признаем большую пользу поставок американского и британского оружия по ленд-лизу. Помощь США и в гораздо меньшей степени Великобритании сыграла весомую роль. Она, конечно, отнюдь не являлась решающим фактором, но без нее победа потребовала бы от нашего народа еще больших усилий и жертв. Хотя и тут надо оговориться, что поставленная на военные рельсы советская промышленность благодаря подвигу работников тыла, в том числе женщин и подростков, дала фронту во много раз больше продукции, чем мы получили от западных союзников.

Отдельная тема — участие американцев и англичан в битвах на сухопутных фронтах Европейско-Средиземноморского театра военных действий… Сражения в Северной Африке явно не оказали существенного влияния на положение дел на советско-германском фронте, арене главных событий всей Второй мировой войны.

Гораздо большее значение имела высадка англо-американских войск летом 1943 года на Сицилии. Эрих фон Манштейн в своих мемуарах «Утерянные победы» даже утверждал, что именно она не позволила немцам достичь успеха на Курской дуге. Объективный анализ фактов и дат полностью разрушает эту «версию», однако высадка на Сицилии с последовавшим за ней переносом боевых действий на Апеннинский полуостров и выходом Италии из войны все же вынудили Гитлера задействовать больше двух десятков немецких дивизий вдали от важнейшего для него Восточного фронта.

Заметим, однако, что не только наше командование, но и сами американцы с англичанами никогда не рассматривали свою итальянскую кампанию как открытие полноценного Второго фронта. Но это было уже хоть что-то. Если же говорить о десантной операции в Нормандии, то ее начало оттягивалось союзниками с конца 1942 года. Конечно, тому были как объективные причины (большая сложность подготовки и проведения беспрецедентного в истории грандиозного десантирования), так и субъективные (нежелание нести потери в сражениях со всё еще грозным тогда вермахтом).

И. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль в Тегеране, 1943 г.

И. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль в Тегеране, 1943 г.Имело ли состоявшееся в ноябре 1944 года открытие Второго фронта большое значение для окончательной победы над Германией? Да, несомненно! Было ли оно обязательным условием для этой победы? Ни в коей мере! Георгий Константинович Жуков в своих мемуарах «Воспоминания и размышления» свидетельствует: «Возвратившись с Тегеранской конференции, И.В.Сталин сказал: «Рузвельт дал твердое слово открыть широкие действия во Франции в 1944 году. Думаю, что он слово сдержит. Ну, а если не сдержит, у нас хватит и своих сил добить гитлеровскую Германию».

И это была взвешенная оценка положения, сложившегося к концу 1943 года. Осенью 1944-го в открытии Второго фронта больше были заинтересованы не мы, а американцы с англичанами, ни в коем случае не желавшие допустить оккупации советскими войсками территории всей Германии и освобождения ими Франции. Вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом был не просто наибольшим из всех держав антигитлеровской коалиции, а, бесспорно, решающим. Только глубоко необъективный человек может не согласиться с таким утверждением.

Кто внес наибольший вклад в победу над Японией

В советских учебниках истории однозначно утверждалось, что наша страна внесла решающий вклад в победу не только над нацистской Германией и ее сателлитами, но и над милитаристской Японией. Действительно ли это так?

Будем объективны до конца. Основную тяжесть войны против японцев несли на себе США и Китай. Они воевали с Японией несколько лет. Самые тяжелые потери во Второй мировой войне понесли китайцы (считается, что их погибло более 35 млн). И хотя они так и не смогли вытеснить врага со своей земли, значительная часть японских сухопутных войск была привязана к фронтам в Китае.

Принимали участие в войне с Японией англичане, голландцы, австралийцы и представители некоторых других народов. Но назвать их роль весомой трудно. Все решающие морские и сухопутные победы на Тихом океане были одержаны флотом и армией США. К лету 1945 года под контролем японских войск остались только острова их метрополии, а флот Страны восходящего солнца был американцами практически полностью разгромлен и уничтожен.

Но есть важный нюанс. Даже получив в свое распоряжение атомные бомбы, военные стратеги США полагали, что окончательная победа над Японией будет одержана никак не ранее 1947 года и что ради ее достижения сотни тысяч американских солдат сложат свои головы. Вступление в войну СССР и последовавший сразу вслед за этим унизительный молниеносный разгром наиболее многочисленной из японских армий, Квантунской, оказали сильное деморализующее влияние на японцев, что надломило их фанатичный боевой дух.

Подписание актов о безоговорочной капитуляции Японии.

Подписание актов о безоговорочной капитуляции Японии.Поэтому, хотя совершенно неправильно говорить о решающем вкладе нашей страны в общую победу над Японией, роль советских Вооруженных сил была весьма значительной. Кроме того, вступление Советского Союза в войну в не меньшей степени, чем американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, заставило японцев осознать полную бессмысленность дальнейшего сопротивления и согласиться на подписание безоговорочной капитуляции.

Подводя итоги, констатируем: наибольший вклад в победу над Японией всё же внесли США, самые тяжелые потери понес Китай, но и роль СССР в войне с Японией была отнюдь не второстепенной, а вклад нашей армии в общую победу над врагом уступал разве что только американскому.

Эпилог

Советский Союз почти в одиночку разгромил Германию и всех ее сателлитов и прихвостней, а своим вступлением в войну против Японии сохранил жизни сотням тысяч американцев, европейцев и китайцев. Да и японцев тоже. Ныне на Западе об этом напрочь забыли и продолжают всерьез предаваться мечте о «нанесении России стратегического поражения». Жаль их, не выучивших уроки истории…