Кёнигсберг, 1945. Штурм логова тевтонов

Штурм Кёнигсберга (картина П.А. Кривоногова).

Штурм Кёнигсберга (картина П.А. Кривоногова).9 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Александра Василевского после трехдневного штурма вынудили капитулировать остатки гарнизона Кёнигсберга, превращенного немцами в сильную крепость. Город, в средневековье являвшийся столицей Тевтонского ордена, а в более поздние времена представлявший собой духовный оплот прусской военщины, пал под сокрушительными ударами наших армий всего за три дня. После окончания войны он во второй раз в истории перешел под юрисдикцию России и ныне носит название Калининград.

Гнездо «сумрачного тевтонского гения»

Во второй половине XVIII — начале XIX веков Кёнигсберг являл собой вполне мирный город и был славен университетом, в котором читал лекции великий немецкий философ-идеалист Иммануил Кант. Но так было далеко не всегда…

Сама земля, на которой впоследствии возник и вырос город, имеет историю, уходящую в полулегендарные времена. Предположительно, именно отсюда в конце II века до нашей эры двинулось в путь на юго-запад воинственное и многочисленное германское племя тевтонов. Вместе с не менее свирепыми сородичами, кимврами, они едва не сокрушили пребывавший тогда еще в зените военной мощи Древний Рим.

Сюда же переправились и закрепились на южном берегу Балтийского моря готы, вскоре свершившие с Римом то, что не удалось полтысячелетия ранее кимврам и тевтонам. Ну а затем, после ухода готов на юг, земля эта стала обиталищем воинственных балтских племен пруссов, от имени которых она и получила закрепившееся за ней название — Пруссия.

В 1231 году князья католической Польши не придумали ничего умнее, как привлечь на свою сторону для войны против язычников-пруссов рыцарей немецкого Тевтонского ордена, ранее воевавших с мамлюками в Палестине и отражавших набеги половцев на Венгрию. Пользуясь отсутствием у пруссов единства, крестоносцы постепенно завоевали всю их землю. Закрепляя свое владычество, немцы строили на покоренных территориях каменные замки. Так в 1255 году возник и Кёнигсберг.

…В 1525 году великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт (из династии бранденбургских Гогенцоллернов) перешел в протестантизм (лютеранство), сложил с себя полномочия великого магистра и обратил земли ордена в собственность своего нового государства — герцогства Пруссии. В 1618 году курфюрсты Бранденбурга унаследовали Прусское герцогство от пресекшейся династии близких родственников. В 1657 году они вывели его из вассальной зависимости от ослабевшей Польши, а после провозглашения Королевства Пруссия в 1701 году курфюршество и герцогство стали двумя его составными частями.

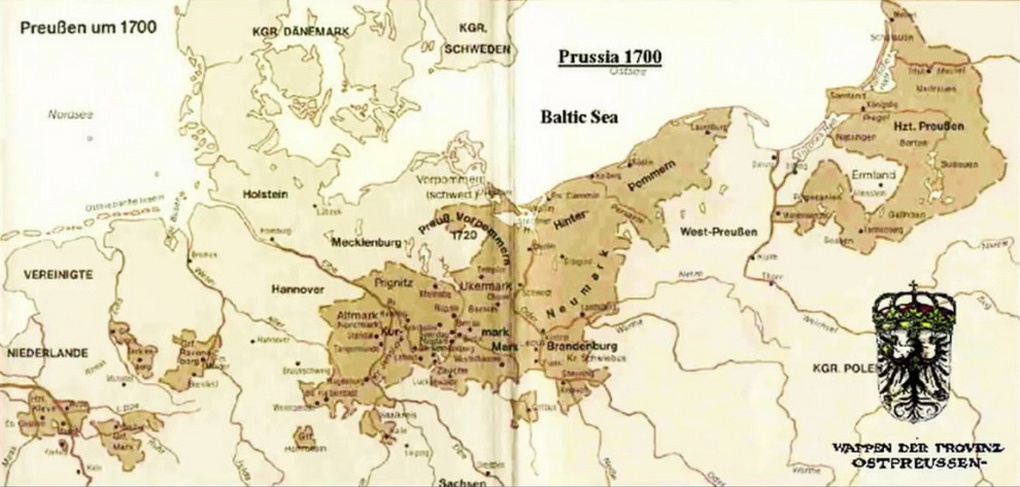

Карта владений Бранденбургских курфюрстов к моменту образования Королевства Пруссия.

Карта владений Бранденбургских курфюрстов к моменту образования Королевства Пруссия.Еще в ходе натиска на восток (Drang nach Osten) наиболее воинственная часть немцев полностью ассимилировала и онемечила ненамного менее воинственные племена западных славян и пруссов. Как результат, после слияния Бранденбурга и Пруссии образовалось крайне милитаризированное королевство. Эта его особенность порождала едкие шутки со стороны других европейцев.

Так, Оноре-Габриэль Мирабо острил, что «Пруссия — это не государство, у которого есть армия, а армия, у которой есть государство, в котором она расквартирована». А Наполеон Бонапарт позднее предложил свое видение появления королевства Гогенцоллернов на свет: «Пруссия вылупилась из пушечного ядра». И надо сказать, что эти высказывания вполне отвечали известному замечанию: в каждой шутке есть доля правды.

Был, однако, в истории Восточной Пруссии (так стала называться эта часть королевства после его образования) почти пятилетний период, когда она входила в состав Российской империи. Во время Семилетней войны, в 1758 году, русские войска заняли бывшее герцогство, и его население принесло присягу на верность императрице Елизавете Петровне. Был даже налажен выпуск монет «Прусской губернии»! Но в 1762 году, после смерти Елизаветы, унаследовавший от нее престол Петр III безвозмездно вернул завоеванное своему кумиру — королю Фридриху II.

Королевский замок Кёнигсберга.

Королевский замок Кёнигсберга.В дальнейшем Восточная Пруссия оставалась неотъемлемой частью немецкого государства, трансформировавшегося в 1871 году в империю. Именно в это время выражение «прусская военщина» стало нарицательным. В отношении же милитаристского духа кайзеровской Германии вошел в оборот еще более показательный метафоричный термин — «сумрачный тевтонский гений». Его гнездом по праву считался Кёнигсберг, бывшая столица Тевтонского ордена и оплот германского владычества на южном берегу Балтийского моря…

Первоклассная крепость

Немцы тщательно укрепляли Кёнигсберг на протяжении всей истории его существования. К началу Первой мировой войны город представлял собой крепость, отвечающую самым последним требованиям фортификационной науки. А в 30-е годы ХХ века и в ходе Второй мировой войны нацисты превратили столицу Восточной Пруссии в мощнейший укрепленный район.

Старые фортификационные сооружения они модернизировали и до предела насытили современной боевой техникой. Множество фортов с крепостной артиллерией и сотни железобетонных дотов, соединенные между собой подземными ходами сообщения, противотанковые рвы и широко развитая сеть полевых укреплений прикрывали город со всех сторон.

Было создано три кольца обороны. Первое располагалось в 6–8 километрах от центра города и состояло из траншей, противотанкового рва, проволочных заграждений и минных полей. Оно включало в себя 17 фортов, построенных в XIX веке, с гарнизонами в 150–200 человек и с 12–15 орудиями в каждом.

Второе оборонительное кольцо проходило по окраинам города и состояло из каменных зданий, баррикад, огневых точек на перекрестках и минных полей перед ними.

Третья линия охватывала старинный центр Кёнигсберга и включала в себя десять каменных бастионов, башен и равелинов, сооруженных еще в XVII веке и перестроенных в 1843–1873 гг.

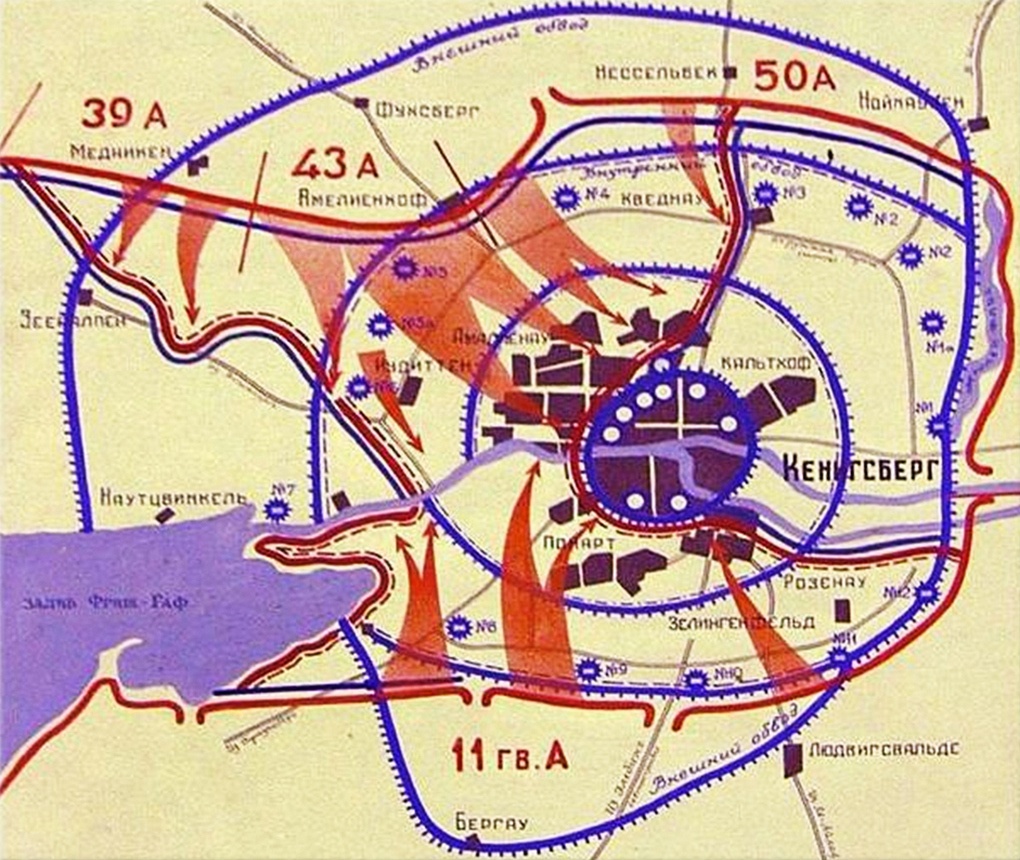

Схема штурма Кёнигсберга.

Схема штурма Кёнигсберга.Чтобы подготовить крепость к длительной осаде, немцы заполнили старые и новые арсеналы и склады всем необходимым для сопротивления. И без того немалый гарнизон, состоявший из регулярных частей и соединений вермахта, подкрепили многочисленными частями и подразделениями фольксштурма — мобилизованнного народного ополчения. В общей сложности вражеская группировка насчитывала до 130 тыс. солдат и офицеров, примерно 4 тыс. орудий и минометов, 108 танков и штурмовых орудий и 170 боевых самолетов.

Гитлер и его окружение настойчиво продвигали мысль, что после того как война пришла на исконную территорию Германии, сопротивление немцев должно значительно усилиться, ибо теперь им предстояло защищать уже не завоевания, а непосредственно свои дома и семьи. Население стращали тем, что «восточные варвары» не будут щадить абсолютно никого, превратят всю территорию Германии в безлюдную выжженную пустыню. Тем самым клика бесноватого фюрера пыталась поднять боевой дух солдат и ополченцев на запредельный уровень.

Подготовка к штурму

Для взятия Кёнигсберга советское командование выделило специальную группу войск, образованную из части сил 1-го Прибалтийского фронта. После ликвидации вражеского плацдарма у Мемеля (Клайпеды) фронт оказался не нужен и был расформирован. Часть его личного состава и техники вошла в состав соседнего 2-го Прибалтийского фронта, блокировавшего Курляндскую группировку немцев, а основная часть сил во главе с бывшим командующим генералом армии Иваном Баграмяном и его штабом была преобразована в Земландскую группу войск (по названию полуострова, на котором находился Кёнигсберг).

Кёнигсбергская операция являлась частью стратегической Восточно-Прусской наступательной операции, в которой принимали участие войска трех наших фронтов, в том числе 3-го Белорусского фронта, возглавляемого маршалом Александром Василевским. Он не стал мелочно опекать Ивана Баграмяна и предоставил новому подчиненному довольно большую свободу действий.

Александр Василевский.

Александр Василевский.План операции разработал начальник штаба группы войск генерал-полковник Владимир Курасов. Далее к планированию подключился штаб фронта во главе с его начальником генерал-полковником Александром Покровским. Было решено перед началом штурма провести четырехдневную артиллерийскую и авиационную подготовку, а затем нанести по Кёнигсбергу удары по сходящимся направлениям одновременно с севера и с юга. Кроме того, запланировали отвлекающий удар в сторону Пиллау (ныне Балтийск).

В ходе подготовки к штурму был применен суворовский метод тренировки солдат. В ранее отбитых у врага дотах, рвах и траншеях они изучали тактику захвата укреплений и ведения уличных боев. А командиры всех соединений и частей были привлечены к командно-штабным учениям, где каждый этап штурма отрабатывался на абсолютно точном трехмерном макете города. Эти приготовления, наряду с мощной артподготовкой и нанесением бомбовых ударов по вражеским укреплениям, обеспечили операции блестящий успех.

Победа, сравнимая с Измаилом

Участвовавшая в штурме группировка не имела над врагом значительного перевеса в численности личного состава. В ней состояло 137 тысяч солдат и офицеров, поддержанных огнем 5200 орудий и минометов. В танках и самоходных артиллерийских установках (САУ) 538 единиц, в боевых самолетах — 2200 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков, было обеспечено куда более серьезное преимущество.

Авиаудар по Кёнигсбергу.

Авиаудар по Кёнигсбергу.Большое значение имело участие в штурме семи отдельных огнеметных батальонов, трех отдельных батальонов и пяти отдельных рот ранцевых огнеметов, а также роты фугасных огнеметов. Для прорыва линий обороны противника были сформированы 104 штурмовых группы и 26 штурмовых отрядов, каждый из которых включал в себя стрелковую роту, несколько артиллерийских орудий калибром от 45 до 122 мм, один-два танка или САУ, взвод станковых пулеметов, минометный взвод, взвод саперов и отделение огнеметчиков. Немалую роль сыграли 15 инженерно-саперных бригад и одна понтонная бригада.

6 апреля в 12 часов дня после заключительной трехчасовой артиллерийской подготовки советские войска под прикрытием «огневого вала» пошли в наступление. Основные силы, согласно разработанному плану, обходили форты, которые лишь блокировались специально выделенными стрелковыми батальонами или ротами при поддержке огнеметчиков, самоходных орудий, подавлявших вражеский огонь, и саперов, использовавших подрывные заряды.

Бойцы 3-го Белорусского фронта во время штурма Кёнигсберга.

Бойцы 3-го Белорусского фронта во время штурма Кёнигсберга.Сначала немцы оказывали упорное, даже отчаянное сопротивление. Гитлер приказал оборонять Кёнигсберг до последнего солдата! Следуя его приказу, отряды эсэсовцев и гестаповцев расстреливали на месте всех, кто пытался самовольно оставить позиции или сдаться в плен. Несмотря на это, к исходу первого дня штурма 43-я, 50-я и 11-я гвардейская армии прорвали внешнее оборонительное кольцо, а 39-я армия вклинилась в оборону противника на несколько километров и перерезала железную дорогу Кёнигсберг — Пиллау.

Через два дня были взяты порт и железнодорожный узел, большинство других промышленных объектов и жилых кварталов. Сопротивление врага стало ослабевать, и после массированной бомбардировки внутренней цитадели комендант Кёнигсберга генерал от инфантерии Отто Ляш подписал акт о капитуляции гарнизона. Случилось это 9 апреля 1945 года, всего лишь на третий день штурма!

Гитлер в бессильной злобе заочно приговорил Ляша к смертной казни. Сам же немецкий генерал оправдывал свое решение так: «Солдаты и офицеры крепости в первые два дня держались стойко, но русские превосходили нас силами и брали верх. Они сумели скрытно сосредоточить такое количество артиллерии и самолетов, массированное применение которых разрушило укрепление крепости и деморализовало солдат и офицеров. Мы полностью потеряли управление войсками. Выходя из укрепления на улицу, чтобы связаться со штабами частей, мы не знали, куда идти, совершенно теряя ориентировку, настолько разрушенный и пылающий город изменил свой вид. Никак нельзя было предполагать, что такая крепость, как Кёнигсберг, столь быстро падет. Русское командование хорошо разработало и прекрасно осуществило эту операцию. Под Кёнигсбергом мы потеряли всю стотысячную армию. Потеря Кёнигсберга — это утрата крупнейшей крепости и немецкого оплота на Востоке».

Город взят.

Город взят.Что можно добавить к этому пространному признанию высокопоставленного гитлеровского вояки? Пожалуй, только лишь то, что советские солдаты под командованием Александра Василевского и Ивана Баграмяна одержали без преувеличения потрясающую победу, сравнимую своим блеском со взятием Измаила Александром Суворовым в 1790 году!

Крепость, служившая тевтонам логовом на протяжении нескольких столетий, пала перед мужеством и военным искусством наших дедов и прадедов всего за три дня. Это дает нам право гордиться не только их самопожертвованием в войне против германского нацизма, но и их умением воевать, утирая нос лучшим стратегам гитлеровского Третьего рейха.