Зачем радиоприемники «топили» в колодцах?

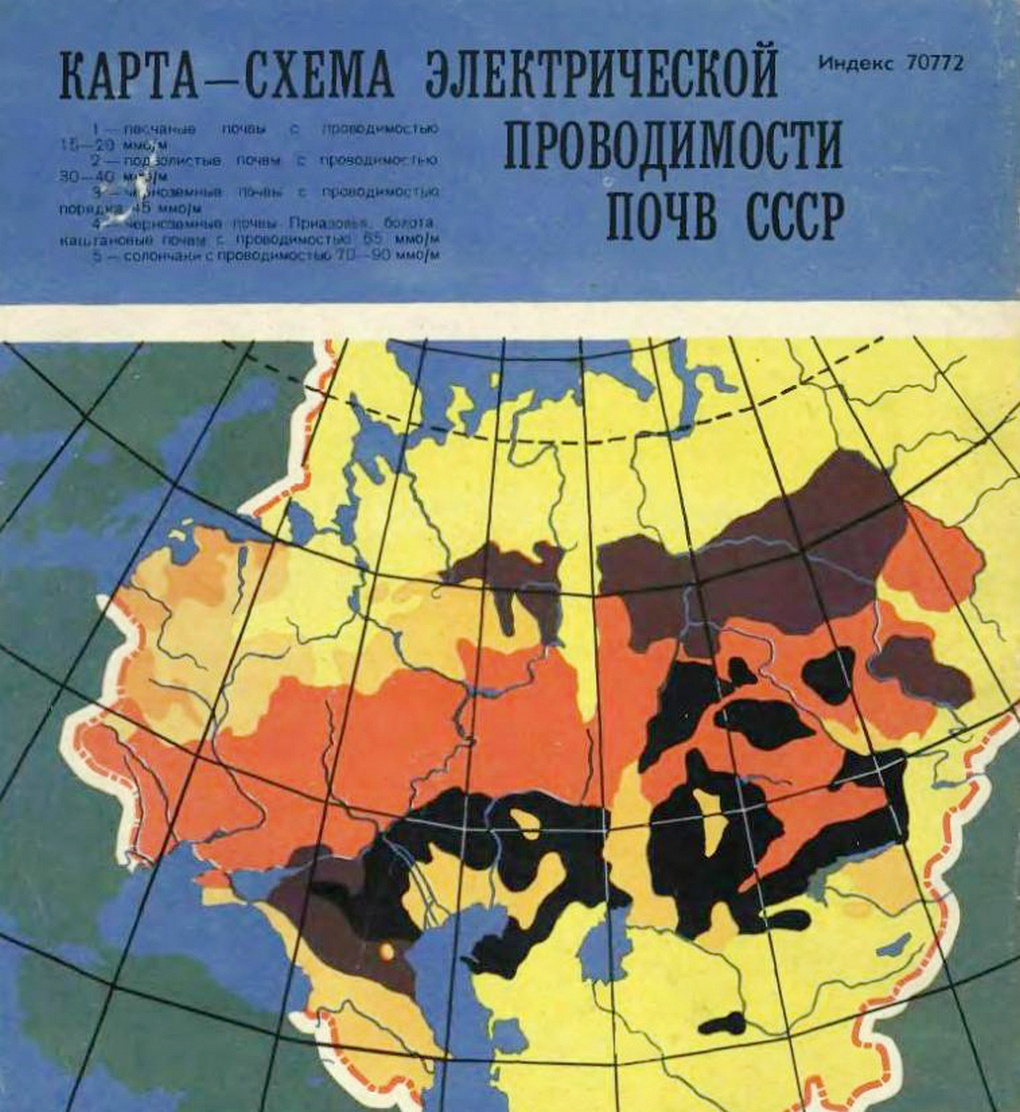

Период с июля 1957-го по декабрь 1958-го ученые всего мира назвали Международным геофизическим годом. В это время проводилась масса как прикладных, так и академических исследований в области физики Земли, атмосферы, космоса, метеорологии и т.п. Множество открытий было осуществлено и в нашей стране. Одним из наиболее важных проектов стало составление карты электропроводимости почв.

Это исследование уникально в первую очередь тем, что осуществили его… тысячи добровольцев-радиолюбителей, которых через журнал «Радио» рекрутировал Научно-исследовательский институт земного магнетизма и распространения радиоволн Академии наук СССР (НИЗМИРАН). Впрочем, обо всем по порядку!

В те годы радиовещание в СССР велось в основном на длинных и средних волнах. Страна была покрыта «газетами без бумаги», как любил называть радио Ильич, весьма неплохо, но недостатков тоже хватало. Улучшить вещательное покрытие при постройке новых радиостанций и ретрансляторов можно было бы, если при проектировании сети станций учитывалась электропроводность почв в регионе вещания.

Дело в том, что земля (песок, глина, камень и т.д.) в той или иной степени поглощает электромагнитные волны, излучаемые радиостанциями. Полезный сигнал в прямом и переносном смысле «уходит в песок». Но это поглощение неоднородно — оно меняется от места к месту. И если бы существовала некая карта (по типу школьных контурных атласов, где обозначены рельефные высоты, глубины или минеральный состав почвы), то, ориентируясь по ней, можно было бы более эффективно выбирать места для установки радиостанций, их мощность и диаграмму направленности антенн. Помимо сугубо гражданских целей эти данные были нужны и военным — для построения сетей армейской радиорелейной связи.

Для создания такой карты требовалась длительная и недешевая полевая работа тысяч человек. И учеными было найдено нестандартное решение — привлечь к этому радиолюбителей и просто интересующихся наукой граждан! НИЗМИРАН ставил задачу, журнал «Радио» трубил сбор добровольцев, а ДОСААФ предоставлял призы самым активным участникам (мотоциклы К-175, телевизоры «Знамя» и т.п.). Народ активно откликнулся — отдать бескорыстно некоторое количество сил родной советской науке было незазорно!

Методика измерений описывалась все в том же журнале «Радио», и была она весьма забавной. Сперва нужно было взять обычный бытовой вещательный радиоприемник на батарейках (рекомендовались в первую очередь популярные тогда модели «Дорожный» и «Турист») и интегрировать в него в определенном месте схемы микроамперметр, выведя наружу два провода и подключив к ним стрелочный измерительный прибор, закрепив его на корпусе приемника.

Амперметр.

Амперметр.Затем радиолюбитель собирал рюкзак и отправлялся в поход по родному краю (району, области) в поисках колодцев, шахт, шурфов или иных дырок в земле. Возле места исследования приемник настраивался на одну из мощно принимаемых радиостанций в диапазоне длинных или средних волн, привязывался на веревку и опускался в колодец. Стрелочный индикатор закреплялся непосредственно на корпусе приемника (выносить его на длинных проводах было строго запрещено, чтобы длинные провода не сыграли роль антенны и не исказили результаты измерений!), поэтому за исчезающим в колодце аппаратом и показаниями стрелки микроамперметра наблюдать рекомендовалось в бинокль, подсвечивая себе фонариком! Технически сложно, зато с минимальной погрешностью.

Стрелочный прибор выполнял роль индикатора силы принимаемого радиоприемником сигнала. Чем глубже погружался приемник, тем сильнее почва ослабляла сигнал радиостанции. Исследователь должен был через каждый метр колодца записывать в таблицу глубину и соответствующие ей показания стрелки. Все это, вместе с частотой, на которой проводились измерения, и точными координатами места, оформлялось типовым докладом и отправлялось в Институт земного магнетизма в подмосковных Ватутинках (ныне Троицк), где данные со всей страны собирали, анализировали и наносили на схему.

Приёмник «Дорожный».

Приёмник «Дорожный».Подобная карта была составлена впервые в мире и, помимо расчетов, связанных с проектированием гражданских и военных радиовещательных сетей, использовалась в дальнейшем при определении земных токов, возникающих в трубопроводах газо- и нефтемагистралей, и в некоторых других народно-хозяйственных задачах. Но в первую очередь проект интересен тем, что он — плод совершенно некоммерческого труда тысяч энтузиастов, обычных людей, откликнувшихся волонтерами на призыв советской науки.