«Нераскрученная» спираль

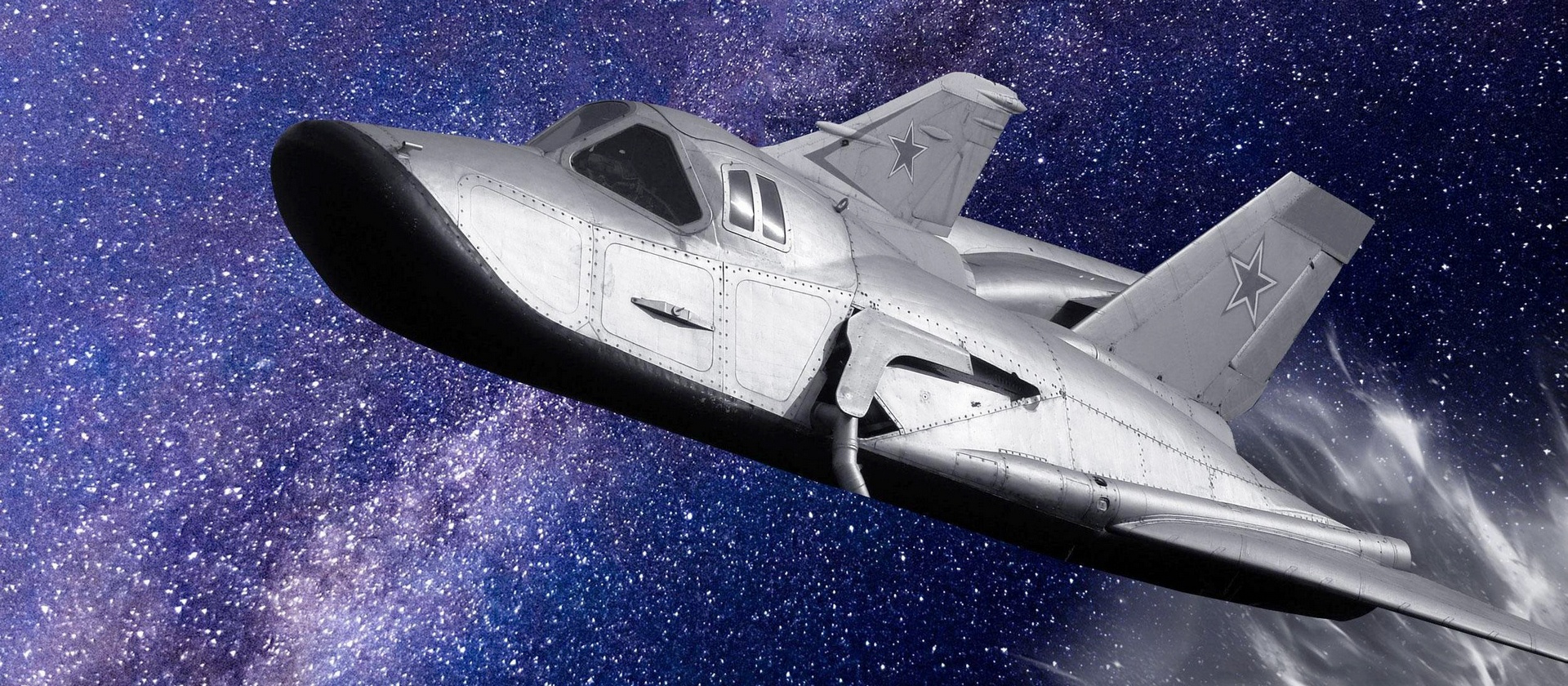

Таким должен был быть полёт в космосе.

Таким должен был быть полёт в космосе.Известно, что наиболее талантливым писателям-фантастам удается предвидеть будущие достижения науки и техники: проходит время и их предсказания сбываются. Однако и выдающиеся конструкторы порой не отстают, создавая проекты на далекую перспективу. Один из них, вполне научно обоснованный и начавший реализовываться в советское время, получил название «Спираль».

В погоне за космопланом

Как это нередко бывало, первотолчком послужило технологическое состязание между Советским Союзом и США. Если наша страна утерла нос американцам, запустив первый спутник и отправив первого человека в космос, то заокеанские соперники заметно продвинулись в создании военного космоплана — орбитального многофункционального самолета Х20 по программе Dyna Soar.

В ответ в СССР начались соответствующие разработки. Сначала в инициативном порядке, а в 1965 году министр авиационной промышленности Пётр Дементьев официально поручил создание авиакосмической системы (АКС) ОКБ Артёма Микояна. Тот назначил ответственным за проект своего заместителя Глеба Лозино-Лозинского, которому удалось привлечь к совместной работе группу молодых талантливых сотрудников своего конструкторского бюро и профильных смежников.

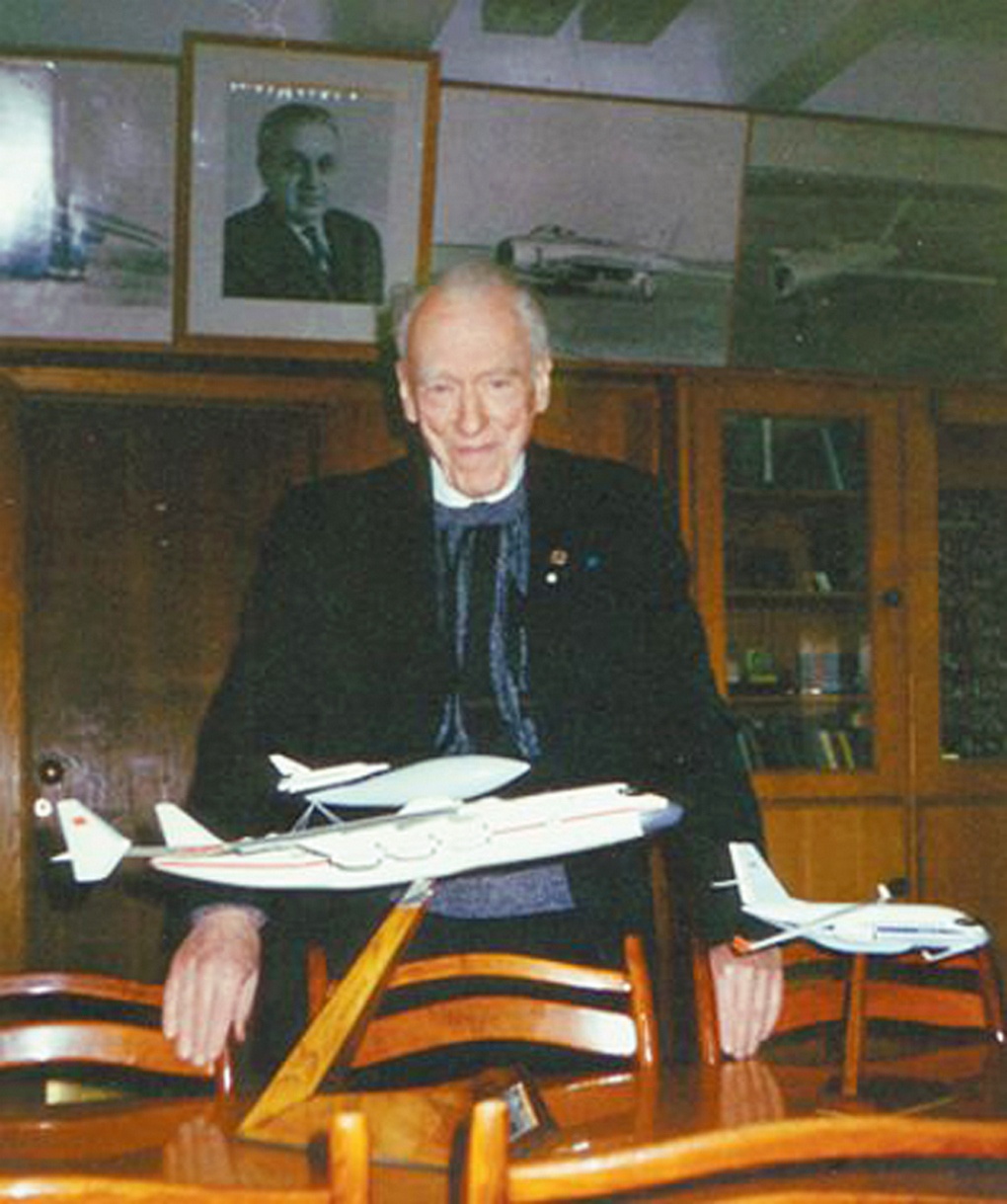

Доктор технических наук Глеб Лозино-Лозинский.

Доктор технических наук Глеб Лозино-Лозинский.Уже в следующем, 1966 году коллектив представил АКС, получившую наименование «Изделие 50». Сам же проект назывался «Спираль». Появившийся без малого 60 лет назад, он до сих пор поражает воображение, а тогда стал поистине революционным прорывом. Итак, что же представляла собой «Спираль»?

«Лапоть» весом в 10 тонн

Условно можно выделить два основных компонента и несколько сопутствующих. Сам многоразовый орбитальный самолет-космоплан сравнительно невелик по размерам: длина — 8 метров, ширина фюзеляжа — 4 м, размах крыльев — 7,4 м. Масса с боевой нагрузкой — до 10 тонн. Экипаж — один пилот. Поскольку визуально из-за приплюснутого носа и компактности космоплан походил на лапоть, конструкторы и дали ему неофициальное название «лапоток».

В числе его достоинств — высокая маневренность, в том числе возможность изменять орбиту и подниматься на высоту до 1000 км над поверхностью Земли. На выполнение боевой задачи «лапотку» давалось 2–3 витка вокруг Земли (3,5–5 часов). При этом он мог поражать цели как находясь на космической орбите, так и на время «нырнув» в атмосферу. Орбитальный самолет (ОС) мог возвратиться на Землю либо в автоматическом, либо в ручном режиме управления. Причем посадка осуществлялась на заранее выбранный аэродром, при любой погоде — такой точности приземления космических аппаратов и сегодня сложно добиться…

Предполагалось создать четыре разновидности ОС: оптический разведчик (с высоты в 130 км фотокамера давала разрешение в 1,2 метра!), радиолокационный разведчик (разрешающая способность антенны — 20–30 метров, что позволяло обнаружить достаточно крупный объект), перехватчик космических объектов и ударный самолет. Собственно, отсюда и две основные задачи: борьба с вражескими авианосцами и космическими аппаратами.

Так, ударный ОС оснащался ракетой «космос–земля» с ядерной боеголовкой (общая масса 1,7 тонны) и обеспечивала 90-процентное поражение объекта. Перехватчик имел на борту шесть самонаводящихся 25-килограммовых ракет и выполнял задачу по уничтожению двух целей с расстояния в 3–5 км.

Космический «пассажир»

Выводить «лапоток» на космическую орбиту должен был гиперзвуковой самолет-разгонщик (ГСР). Внешне он походил на наконечник стрелы и значительно превосходил по размерам «пассажира»: длина — 38 метров, размах крыльев — 16,5. Вес при полной заправке (16 тонн топлива) — 52 тонны. Экипаж — два человека.

Для самолета-разгонщика не требовался специальный космодром — он мог стартовать с обычного военного аэродрома и запросто менять дислокацию, что тоже немаловажно для обеспечения безопасности.

ГСР имел сверху специальное ложе, в котором и размещался орбитальный самолет. Четыре турбореактивных двигателя на сжиженном водороде позволяли достичь шестикратной скорости звука (6 Махов или 7160 км/ч). На высоте 28–30 км от самолета-разгонщика отделялся «лапоток», к которому был пристыкован блок выведения — двухступенчатый ракетный ускоритель, работающий на фтороводородном топливе.

Тщательно продумали и аварийную систему спасения пилота. Он мог вернуться на Землю, не только достигнув на «лапотке» слоев атмосферы, но и из космоса. Кабина пилота в виде капсулы (вес 930 кг) была автономной и в случае ЧП или повреждения в бою отстреливалась от ОС специальными зарядами, а далее с помощью двигателей входила в плотные слои атмосферы. Спуск производился на парашюте, а система навигации и радиомаяк позволяли точно установить местонахождение капсулы.

Плюс группа космонавтов

Понятно, что главная проблема — обеспечить сохранность орбитального самолета при его приземлении для дальнейшего использования. Чтобы понять всю сложность задачи, достаточно сказать о температуре на носу фюзеляжа «лапотка» при входе в плотные слои атмосферы — это 1600 градусов Цельсия!

Изначально предполагалось на носу и брюхе ОС создать защитный слой из пластин ниобиевого сплава, покрыв их сверху еще одним сплавом на основе молибдена. С виду это напоминало рыбью чешую, которая крепилась на керамических подшипниках. Верх «лапотка» покрыли панелями из кобальт-никелевого сплава. Увы, такая защита не оправдала себя — металл не выдерживал…

Таким должен был быть полёт в космосе.

Таким должен был быть полёт в космосе.Перспективным вариантом оказались кварцевые плитки. Правда, сырье — песок, — по примеру американцев, пришлось бы брать аж в Бразилии. Хотя вскоре нашли аналог и у нас. Увы, он не пригодился — проект «Спираль» прекратил существование.

Почему было принято такое решение? Ведь проект был поддержан на самом верху. Помимо Петра Дементьева, министра авиапрома, «добро» Артёму Микояну дали министр обороны маршал Советского Союза Андрей Гречко и курировавший оборонно-промышленный комплекс страны Дмитрий Устинов. Горой стоял за «Спираль» и отвечавший за подготовку космонавтов генерал-полковник авиации Николай Каманин.

Кстати, для полетов на «Изделии 50» в Центре подготовки космонавтов под руководством полковника Германа Титова тренировали целую группу пилотов. В нее вошли будущие знаменитые покорители космоса Владимир Джанибеков, Леонид Кизим, Юрий Романенко и др. Правда, тут дело до «лапотка» не дошло: летчики осваивали на сверхзвуковых истребителях столь необходимый для работы в космическом пространстве высший пилотаж.

Опередив на полвека…

Так в чем же загвоздка? Отчего «Спираль» так и осталась «нераскрученной», хотя был намечен срок завершения всех работ и запуск пилотируемого «Изделия 50» в космос — 1977 год? Всё уперлось в финансы. До 1970 года средства брали из бюджета Минавиапрома СССР, но для дальнейшего продвижения проекта требовалось больше средств и, соответственно, специальное постановление правительства. Однако в конце 1970-го, когда министру обороны СССР Андрею Гречко принесли проект документа на подпись, тот наложил резолюцию: «Опять фантазии. Нам деньги и усилия промышленности нужны на более реальное оружие». Его поддержал Дмитрий Устинов.

Изделие-50 - тот самый «лапоток».

Изделие-50 - тот самый «лапоток».Возможно, свою роль сыграло развертывание американского проекта «Спейс шаттл», на что от СССР требовался оперативный ответ. В результате целый ряд участников «Спирали» переориентировали на работу над многоразовой космической системой (МКС) «Энергия» — «Буран». Как известно, первый и единственный беспилотный полет состоялся 15 ноября 1988 года.

Хотя возглавлявший в 1980-е Минавиапром Иван Силаев (в дальнейшем занимавший должность председателя Правительства СССР) очень высоко отзывался о проекте «Спираль», отметив, что он на полвека опередил время.

...Есть ли шансы, что к «Спирали» удастся вернуться и это возвращение окажется успешным? По мнению конструкторов и ученых, безусловно. И дело не только в стремительно развивающихся технологиях, которые позволят решить проблемы, возникшие в 1970-х годах. Растет потребность в реализации подобного проекта: начиная со всё возрастающей угрозы космических войн и заканчивая утилизацией мусора. Значит, такой прагматичный подход сделает свое дело. Причем, скорее всего, в не столь уж далеком будущем.