Окончание Второй мировой. Тонкости и нюансы

Парад 7 сентября 1945 в Берлине.

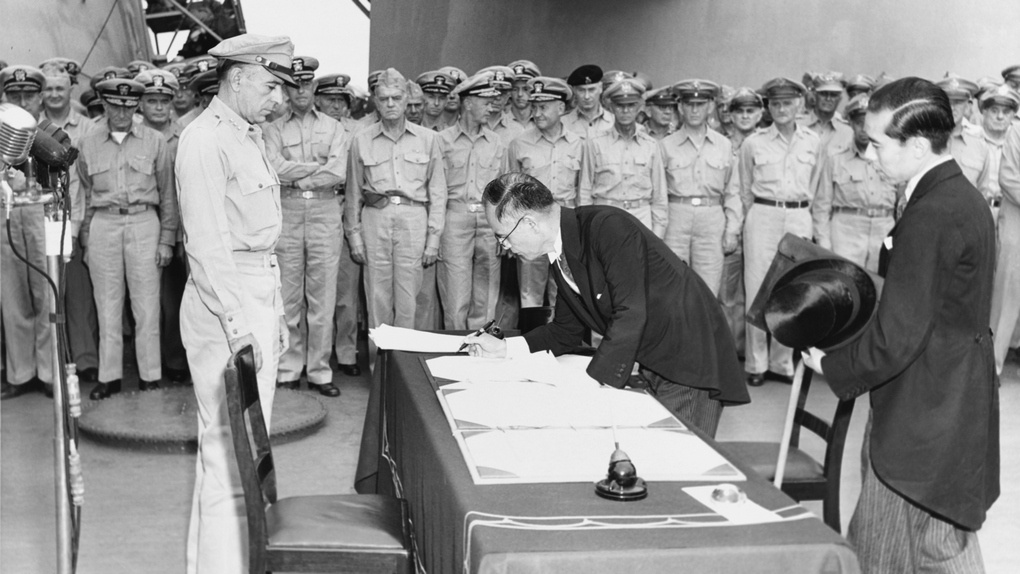

Парад 7 сентября 1945 в Берлине.2 сентября 1945 года, в 9 часов утра по токийскому времени (по московскому — в 4.00), на борту американского линкора «Миссури» министр иностранных дел Японской империи Сигэмицу Мамору и начальник генерального штаба японских вооруженных сил Умэдзу Ёсидзиро поставили подписи под Актом о безоговорочной капитуляции Японии. Этой церемонией была официально завершена Вторая мировая война.

Японский представитель на борту линкора «Миссури» подписывает Акт о безоговорочной капитуляции.

Японский представитель на борту линкора «Миссури» подписывает Акт о безоговорочной капитуляции.Началом этого крупнейшего в истории вооруженного конфликта принято считать 1 сентября 1939 года — день нападения гитлеровской Германии на Польшу. Такая трактовка вовсе не является бесспорной. Относительно даты начала Второй мировой есть и другие точки зрения. «Армейский стандарт» напомнит о них, а также о роли нашей страны и Китая в победе над Японией и о наметившемся на последнем этапе войны глубоком расколе между Советским Союзом и его западными союзниками.

Неверно понятый урок

Политика Японии в отношении своих ближайших соседей — Кореи и Китая — на протяжении многих веков отличалась ярко выраженной агрессивностью. Когда в Стране восходящего солнца ненадолго затихали войны с коренным населением Японских островов — айнами, а также непрестанные внутренние конфликты между региональными кланами, злобные самураи устремлялись на материк с целью грабежей и завоеваний.

Совершенно не случаен в этой связи тот факт, что один из самых почитаемых народных героев Кореи — флотоводец Ли Сунсин — прославился при отражении именно японского нашествия. «Герой спасения Отечества» (так называют его сами корейцы) одержал победы во всех своих 23 морских битвах с флотом японцев. Сражения эти произошли в течение 4 лет, что ярко демонстрирует упорство и остервенение, с каким самураи после очередного разгрома вновь и вновь нападали на Корею. А вообще ту войну конца XVI века они развязали с целью покорения Китая…

Японцы и в дальнейшем продолжали вожделеть Корейский полуостров и установления господства над Китаем. Достижения первой цели они добились после Русско-японской войны 1904–1905 годов. Но неожиданный для всего мира результат их противостояния с Россией сыграл с японцами злую шутку!

Оглушительный успех при Цусиме породил в головах самураев иллюзию о том, что одолеть великую державу можно победой в одном генеральном морском сражении. Тот факт, что Портсмутский мир (1905 года) спас их от неминуемого конечного поражения в войне, возгордившиеся японцы почти сразу забыли. А история таких ошибок не прощает и очень строго наказывает за плохо выученные уроки.

Исороку Ямамото.

Исороку Ямамото.Перед нападением на Пёрл-Харбор в 1941 году японский адмиралиссимус Исороку Ямамото честно поставил правительство в известность, что сможет в течение полугода обеспечить на Тихом океане непрерывную цепь побед, но если война продлится дольше, то он не готов ручаться за успех. Авантюризм милитаристски настроенной правящей верхушки взял верх. Война против США, обладавших кратно большим ресурсным и промышленным потенциалом, была развязана.

Горящие и тонущие американские линкоры в Пёрл-Харборе (7 декабря 1941 года).

Горящие и тонущие американские линкоры в Пёрл-Харборе (7 декабря 1941 года).Прогноз Ямамото оказался верным. Хотя в Пёрл-Харборе американский флот понес потери, сопоставимые с цусимскими, последствия двух этих сражений оказались совершенно разными. Франклин Рузвельт, в отличие от Николая II, не собирался заключать мир после поражения. К тому же США воевали не в одиночку, а с союзниками. Война затянулась почти на 4 года и завершилась полным разгромом Японии, к которому приложил руку и Советский Союз…

Вклад СССР в победу над Японией

Западные и прозападные историки и политики на полном серьезе проталкивают ту точку зрения, что вклад США и Великобритании в победу над гитлеровской Германией был едва ли не большим, чем вклад Советского Союза. Мол, если бы не стратегические бомбардировки немецких городов и ленд-лиз, то наша страна победу над Третьим рейхом одержать ни за что не смогла бы.

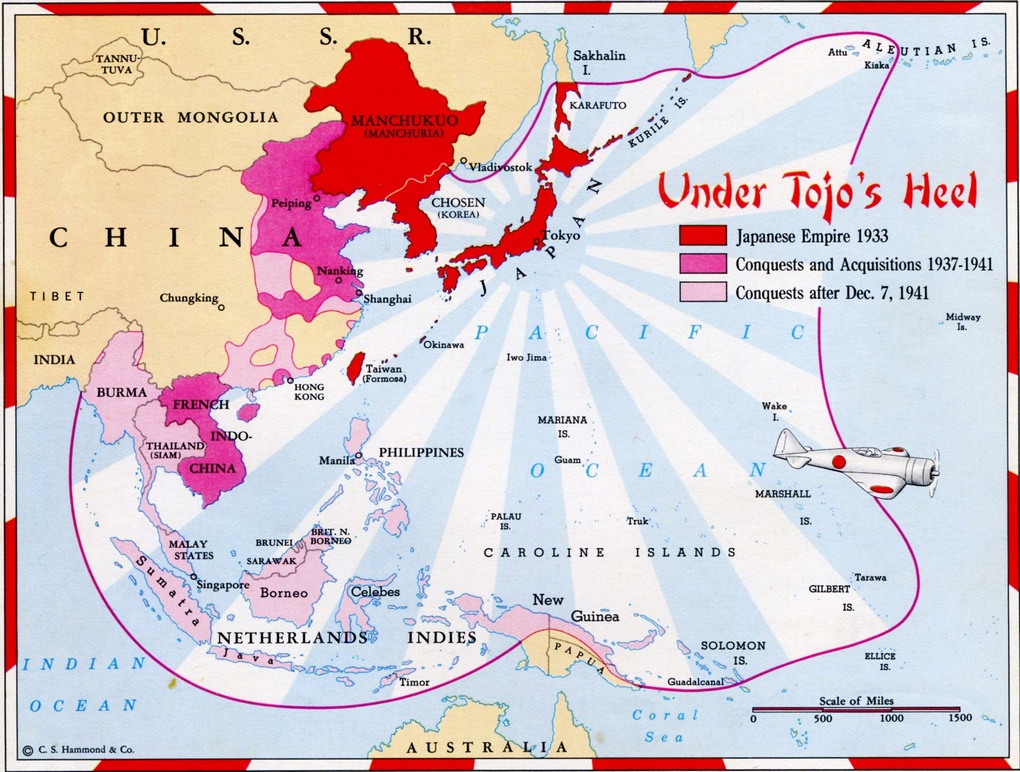

Японская агрессия в 1937-1941 гг.

Японская агрессия в 1937-1941 гг.Бессовестная ложь давно стала нормой на Западе. Но объективная оценка такова: в сокрушении нацистской Германии и ее европейских союзников СССР и Красная Армия сыграли не просто главную, а несомненно решающую роль. При этом положение Японии в начале августа 1945 года примерно соответствовало состоянию гитлеровского рейха на 6 июня 1944-го — моменту высадки американцев и англичан в Нормандии.

Грядущий крах милитаристской Японии к лету 1945 года уже ни у кого не вызывал сомнений. Императорский флот был почти полностью уничтожен, все оккупированные японцами в первый год войны тихоокеанские острова перешли в руки американцев и их союзников, а ресурсы Японии находились на грани исчерпания. Даже китайцам удалось в мае–июле 1945 года отбить часть утраченной территории (этому, правда, сильно способствовало то, что Советский Союз 5 апреля в одностороннем порядке денонсировал пакт о нейтралитете, вынудив японцев перебрасывать войска с юга на север для усиления своей Квантунской армии).

Тем не менее фанатично настроенные японские политики и военные даже в такой ситуации не собирались складывать оружие. Широко тиражировалась мысль о том, что японский боевой дух намного выше немецкого, и за четыре главных острова метрополии армия способна сражаться целое десятилетие.

Американские аналитики такого оптимизма противника не разделяли, но и они считали, что для окончательной победы над Японией потребуется еще около двух лет. Особо отметим, что эти прогнозы делались уже после того, как стало известно о завершении работ над атомной бомбой (правда, до ее практического испытания).

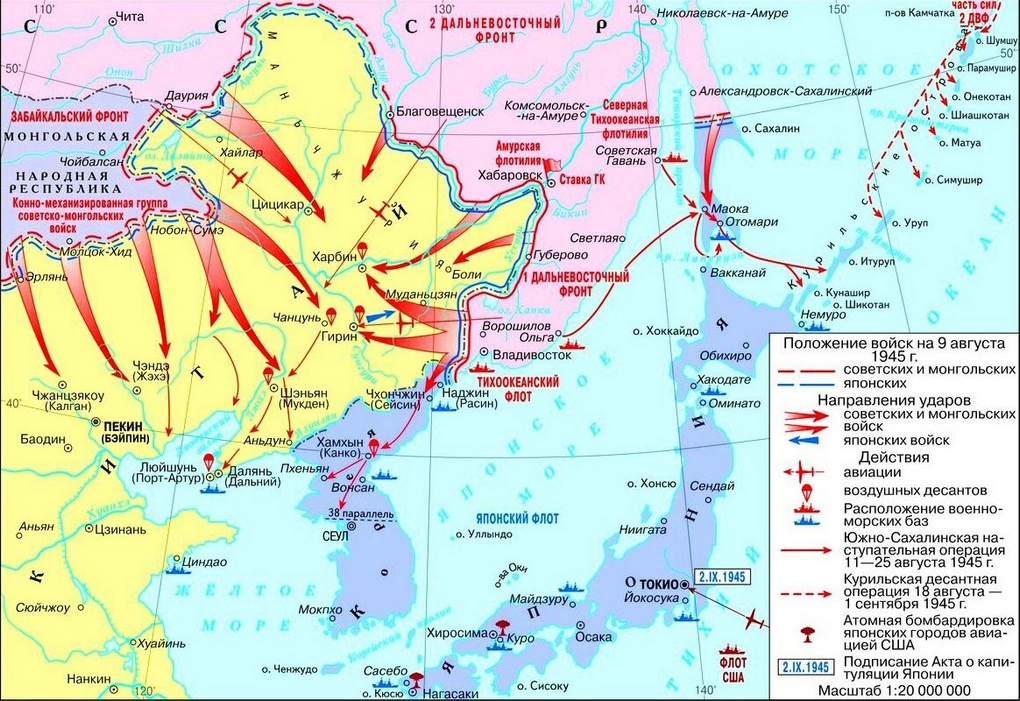

Вступление Советского Союза в войну на Дальнем Востоке резко изменило ситуацию. Оно многократно усилило пессимистические настроения среди здравомыслящей части японского общества и остудило пыл тех, кто совсем недавно ратовал за продолжение войны до последней возможности. И тем, и другим было абсолютно ясно, что выдержать удары нашей армии, только что превратившей в хлам безупречную военную машину Третьего рейха, нет никакой возможности, и что все территории на материке (в Китае и Корее) в самое ближайшее время будут потеряны.

Разгром японской Квантунской армии.

Разгром японской Квантунской армии.В целом, говоря о вкладе СССР в победу над Японией, можно резюмировать, что решающим он, конечно же, не являлся, однако был очень существенным, особенно в морально-психологическом плане. В этом смысле начавшееся наступление советских войск в Маньчжурии по эффекту ничуть не уступало атомным бомбардировкам японских городов американцами. Вступление в войну Советского Союза лишило Японию последних призрачных надежд на ее относительно благоприятный исход.

Роль Китая во Второй мировой

В противоположность охваченным унынием японцам китайцы восприняли начавшееся советское наступление с восторгом, близким к эйфории. Причем одинаково искренне радовались и коммунисты во главе с Мао Цзэдуном, и гоминдановцы, возглавляемые Чан Кайши (советское правительство в годы войны поддерживало хорошие отношения с обоими китайскими лидерами).

Долгая война против сильного и очень жестокого врага стоила китайцам колоссального числа жертв (по некоторым данным, оно превысило даже число погибших советских людей — 27 млн человек). А обретение могучего союзника в лице Советского Союза не оставляло у них сомнений в быстром освобождении всей территории Поднебесной и установлении долгожданного мира.

Вообще, говоря о Китае, следует без пренебрежения относиться к его роли во Второй мировой войне. В ней он стал первой жертвой агрессии. Ведь для китайцев эта война началась 7 июля 1937 года. И, по мнению ряда историков, официально принятая в Китае дата начала Второй мировой более правильна, нежели традиционная — 1 сентября 1939 года.

Заслуживают внимания и версии, согласно которым Вторая мировая война началась с аншлюса Австрии (12–13 марта 1938 года), с Мюнхенского сговора (30 сентября 1938 года) и последовавшей за ним аннексии Гитлером Судетской области Чехословакии (1–10 октября 1938 года) или же с оккупации немцами, венграми и поляками всей этой страны (15 марта 1939 года). Но все же мнение официального Пекина представляется наиболее верным и объективным.

Американский и европейский эгоцентризм — вот единственная причина, по которой Японско-китайская война 1937–1945 годов считается частью Второй мировой только лишь с 7 декабря 1941 года, то есть с того дня, когда в войну против Японии вынужденно вступили США. Жителей Поднебесной искренне обижает такая трактовка исторических событий.

Жители китайского города Далянь встречают советских солдат-освободителей.

Жители китайского города Далянь встречают советских солдат-освободителей.Китайцы на протяжении восьми лет мужественно и самоотверженно сражались с японскими агрессорами на фронте, вели партизанскую войну в тылу врага и, в отличие от тех же чехов, бельгийцев, голландцев или французов, не шли на компромисс с оккупантами. Хотя они и не смогли самостоятельно изгнать японцев со своей земли, противник вынужден был держать на территории Китая значительные воинские контингенты. Это не решающим образом, но все же ощутимо сказывалось на возможностях Японии в ходе войны против американцев и их союзников на Тихом океане.

СССР до 1945 года не мог открыто оказывать Китаю прямую военную помощь и вынужден был ограничиваться отправкой военных советников, технических специалистов и консультантов. Американцы же рассматривали китайцев как полноценных союзников и иногда взаимодействовали с ними. Имела место даже переоценка военных возможностей Поднебесной.

Так, Уинстон Черчилль впоследствии вспоминал, что до коренного перелома на советско-германском фронте американский президент Франклин Рузвельт пребывал в плену заблуждения, считая китайскую армию сопоставимой по силе советской, а боевую мощь Китая — равной мощи Британской империи. Это, конечно, было явным преувеличением, но оно хорошо иллюстрирует отношение к Китаю как к важному участнику антияпонской коалиции…

Первое дыхание «холодной войны»

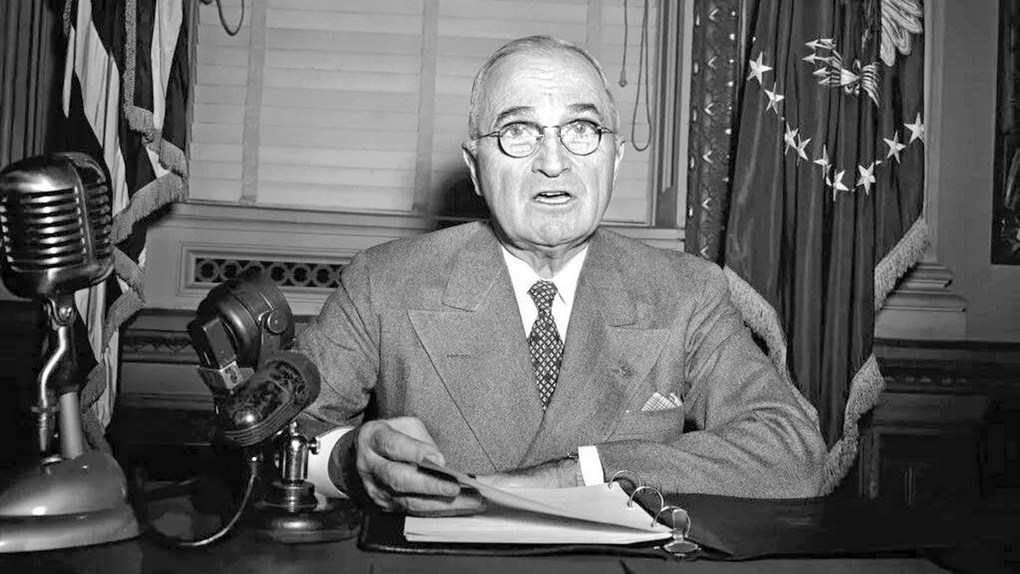

Не успели еще отгреметь последние залпы орудий, как американцы начали забывать о данных нашей стране обещаниях и обязательствах. Сначала они прекратили поставки по ленд-лизу, затем отказались от оговоренного ранее предоставления кредитов на восстановление подорванной войной советской экономики. А 18 августа 1945 года американский президент Гарри Трумэн и вовсе направил Иосифу Сталину послание, вызвавшее у советского лидера плохо скрываемое раздражение. 22 августа Трумэн получил на него ответ, который заслуживает дословного цитирования.

Гарри Трумэн.

Гарри Трумэн.«Лично и строго секретно от премьера Сталина президенту США Трумэну:

Получил Ваше послание от 18 августа.

1. Я понимаю содержание Вашего послания в том смысле, что Вы отказываетесь удовлетворить просьбу Советского Союза о включении северной половины о. Хоккайдо в район сдачи японских вооруженных сил советским войскам. Должен сказать, что я и мои коллеги не ожидали от Вас такого ответа.

2. Что касается Вашего требования иметь постоянную авиационную базу на одном из Курильских островов, которые, согласно Крымскому решению трех держав, должны перейти во владение Советского Союза, то я считаю своею обязанностью сказать по этому поводу следующее.

Во-первых, должен напомнить, что такое мероприятие не было предусмотрено решением трех держав ни в Крыму, ни в Берлине и ни в какой мере не вытекает из принятых там решений.

Во-вторых, требования такого рода обычно предъявляются либо побежденному государству, либо такому союзному государству, которое само не в состоянии защитить ту или иную часть своей территории и выражает готовность ввиду этого предоставить своему союзнику соответствующую базу. Я не думаю, чтобы Советский Союз можно было причислить к разряду таких государств.

В-третьих, так как в Вашем послании не излагается никаких мотивов требования о предоставлении постоянной базы, должен Вам сказать чистосердечно, что ни я, ни мои коллеги не понимаем, ввиду каких обстоятельств могло возникнуть подобное требование к Советскому Союзу».

Понятно, что такую отповедь американский президент принял без восторга, но на открытую конфронтацию тогда не пошел. Слишком уж огромным был во всем мире авторитет Советского Союза в первые месяцы после победы над гитлеровской Германией. Однако даже сами обсуждаемые в переписке вопросы говорят о многом. В отношениях между союзниками явно повеяло холодом.

Советские солдаты конвоируют колонну пленных японцев.

Советские солдаты конвоируют колонну пленных японцев.Да, конечно, был еще совместный парад в Берлине, состоявшийся 7 сентября 1945 года, были очень свежи воспоминания о встрече на Эльбе и о взаимном уважении, которое выказывали друг другу солдаты, офицеры и генералы союзных армий, но ледяное дыхание грядущей «холодной войны» уже в 1945-м заметно разбавляло былую теплоту союзнических отношений.

А 5 марта следующего года Уинстон Черчилль произнес в американском городке Фултон свою печально знаменитую речь. Она положила начало новому длительному периоду истории, в котором бывшие союзники по антигитлеровской и антияпонской коалициям превратились в злейших врагов и несколько раз стояли на пороге уничтожения всей человеческой цивилизации в горниле термоядерной войны…