Представьте себе место, где военное время не застыло, а лишь притаилось в причудливых изгибах броневых листов, в грубых деревянных скамьях кабин, в прикипевших к дискам колес крупинках давно истлевшего песка. Воздух здесь — это отдельный экспонат. Он густой, насыщенный, это коктейль из запахов остывшего металла, старого дерева, лака, машинного масла и едва уловимой, но стойкой ноты старого бензина и оружейной смазки. Это не гараж и не мастерская. Это — портал.

Музей военной техники «Моторы войны» на Рогожском Валу, расположенный на территории старого автобусного парка, имеет, без преувеличения, крупнейшую в мире экспозицию колесной и гусеничной военной техники времен Второй мировой войны. Более 150 легендарных машин из всех стран-участниц того конфликта собраны в одном месте, и это собрание дышит, живет и говорит с нами.

Что делает выставку поистине бесценной? 17 ее экспонатов — это «краснокнижные» раритеты, существующие на планете в единственном экземпляре. Это не просто цифра. За ней — титанический труд реставраторов, удача поисковиков и чудо сохранности. Многие из этих машин знакомы нам не только по учебникам истории, но и по кадрам военных фильмов, где они играли самих себя, потому что просто не нашлось им замены.

Но главное чудо этого места — его пульсирующее, динамическое сердце. Каждую субботу застывшая история сбрасывает оковы статики. Глухой рев дизелей, пронзительный визг бензиновых моторов, лязг гусениц, вгрызающихся в грунт, едкий, но такой правдивый запах выхлопных газов — это зрелище, от которого не просто захватывает дух, а перехватывает дыхание.

Это не инсценировка, это воскрешение. Можно увидеть, как полуторка, поскрипывая рессорами, везет к передовой боеприпасы, как легендарный танк Т-34, разворачивая башню, ищет невидимого противника, как знаменитая «Катюша» на шасси американского «Студебеккера» занимает огневую позицию. Организаторы приглашают всех желающих стать не просто зрителями, а свидетелями ожившей памяти.

Эта масштабная выставка родилась не по указке сверху, а благодаря горячему энтузиазму частных коллекционеров Вячеслава Лена, Евгения Шаманского и Игоря Шишкина, объединивших свои усилия с военно-историческим клубом «Капонир» и «Мосгортрансом». Это народный проект в высшем смысле этого слова, где каждая машина — не просто железо, а памятник подвигу и стойкости, сохраненный для будущих поколений силами тех, кому небезразлична военная история.

Канун войны

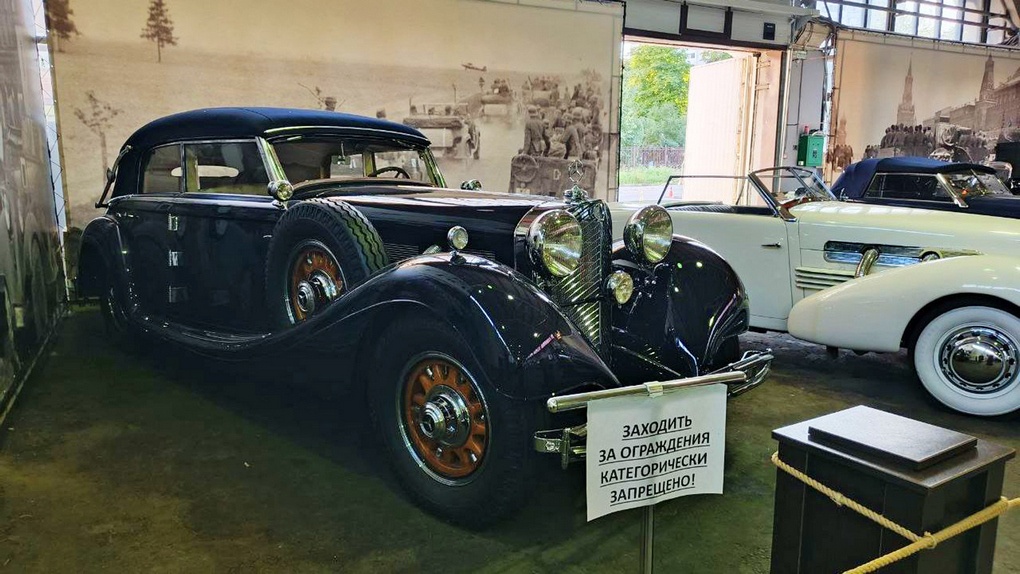

Попадая в первый зал, оказываешься в раздираемом противоречиями мире конца 1930-х. Это эпоха, притаившаяся между миром и войной, где роскошь и нищета индустрии существовали бок о бок.

Посетителя встречают два гражданских автомобиля того времени, и каких! Mercedes-Benz 770 «Гроссе Мерседес» и американский Corvette 712.

«Обе машины 1937 года выпуска, почти что штучной работы», — начинает экскурсию гид Дмитрий. В его голосе слышна не только профессиональная осведомленность, но и личная привязанность к каждому экспонату.

Исполинский немецкий кабриолет — не просто автомобиль, это символ власти, помпезности и технологических амбиций немецко-фашистского «ретьего рейха».

Особое внимание приковывают деревянные вставки из ясеня в салоне и массивные, но изящные хромированные элементы. Такие машины были инструментом большой политики, их дарили союзникам вроде Муссолини или Франко, чтобы подчеркнуть мощь и статус фашистской Германии.

Автомобиль поражал современников не только внешним лоском: под капотом скрывался двигатель V8 объемом 7,7 литра, который с компрессором выдавал до 230 лошадиных сил, что позволяло почти трехтонной махине разгоняться до 180 км/ч. Скрывающиеся фары, двухрежимные стеклоочистители, бронестекла толщиной 40 мм и собственная радиостанция — для 1937 года это был настоящий космический корабль на колесах.

Рядом — его американский «собрат» по классу, Corvette 712. Но его судьба была иной, более гламурной — он стал звездой Голливуда, снимался в фильмах про шпионов и богачей. История этих машин после войны — готовый сценарий для приключенческого романа: один из «Мерседесов» был трофеем Советской Армии и возил наших военачальников до 1950-х годов, а «Корвет» сменил множество владельцев в Европе, побывав даже на кондитерской фабрике, прежде чем начался его долгий путь в Россию.

Рядом, через несколько метров, — другая суровая реальность времен молодого СССР. Грубые, угловатые, с цепным приводом, как у велосипеда, советские «АМО-Вайты».

«Это то, что досталось нам в наследство от царской России, — голос экскурсовода Дмитрия становится тише и уважительнее. — После революции и Гражданской войны собирали буквально из того, что было. Обращались к старым запасам, к агрегатам от американских грузовиков «Уайт». Скорость — 20–30 км/ч, как у современного электросамоката. Двигатель всего 30 лошадиных сил».

На машинах прорезиненные, почти тележные колеса, примитивный деревянный кузов и цепная передача, которая с лязгом передавала мощность на задний мост. Заводилась она, между прочим, с помощью ручки стартера, что было характерно для автомобилей начала века.

Контраст с западными раритетами оглушает. С одной стороны — инженерный гений, работающий на роскошь и пропаганду. С другой — простая, «рабоче-крестьянская», почти кустарная, но невероятно важная попытка догнать уходящий поезд и создать хоть какой-то автопарк для огромной страны, стоявшей на пороге индустриализации. Уже здесь, в первом зале, можно разглядеть фундамент будущего противостояния двух военно-технических философий.

Битва за Москву

Переступая порог второго выставочного зала, физически ощущаешь новую атмосферу. Воздух здесь кажется более тяжелым, напряженным, пахнет пылью, олифой, металлом и чем-то неуловимо горьким, словно отголоском давних пожарищ. Это зал битвы за Москву, и каждая машина здесь — не просто участник, а живой свидетель тех событий.

Первое, что ты слышишь от гида, начисто ломает стереотипы, навязанные десятилетиями пропаганды.

«Существует устойчивый миф о тотальной моторизации немецкой армии, — неожиданно говорит Дмитрий. — Мы видим документальное немецкое кино тех лет, фотографии... Везде колонны танков, бронетранспортеров, грузовиков. Но на деле к 1941 году основной движущей силой вермахта была обычная конная тяга. В армии было более шестисот тысяч лошадей».

И вот они — главные, но незаметные «моторы» вермахта образца начала Второй мировой. Десятки телег, повозок, прицепов всех мастей и назначений. Вот санитарные фургоны с красными крестами, вот полевые кухни, вот специальные тележки связистов с катушками кабеля.

Останавливаемся у массивной, целиком металлической конструкции на резиновом ходу. «Эти тяжелые повозки немцы сами прозвали «убийца лошадей» или «гужевой ГУЛАГ», — говорит гид. — Представьте: каждая лошадь не могла долгое время такую махину тянуть. Требовалось запрягать по четыре, а то и шестерку животных, чтобы как-то сдвинуть эту конструкцию с места и тащить по раскисшим от осенних дождей или снежным заносов российским дорогам», — говорит он.

Разумеется, была у немцев и другая, сложная, высокотехнологичная техника. Вот стоит командирский BMW 325 — настоящий шедевр довоенной немецкой инженерной мысли. Машина не просто полноприводная, она еще и полноуправляемая — задние колеса тоже поворачивают, что увеличивало маневренность и давало возможность развернуться буквально на пятачке — на небольшой ровной площадке.

«И вот что интересно, — Дмитрий открывает капот и проводит рукой вдоль пучка тонких медных трубочек. — Это централизованная система подачи смазки «Текса». Водитель мог, не вылезая из кабины, нажать пару кнопок на панели — и специальное масло под давлением поступало ко всем движущимся частям шасси. Это сокращало время ежедневного обслуживания с часов до минут».

Но за технические новации приходилось платить. Стоимость такого BMW — 24 тысячи рейхсмарок. На эти деньги можно было построить шесть наших полуторок. При этом его грузоподъемность была мизерной для таких габаритов — всего две с половиной тонны. И почти все они, эти технологические чудеса, погибли здесь же, под Москвой, не выдержав суровых зимних условий эксплуатации и отсутствия должного сервиса.

А вот и она — антитеза немецкой сложности, легендарная полуторка «ГАЗ-ММ». Простая, как молоток, и такая же надежная.

«Это уже военная версия, — поясняет Дмитрий, похлопывая по грубо сколоченной деревянной кабине. — С начала войны кабину стали делать фанерной, а потом и вовсе деревянной, бездверной; упростили крылья — гнутые из листового железа заменили на плоские, сняли одну фару, бампера. Но свою работу — возить всё и везде — она делала исправно. Это была настоящая рабочая лошадка войны».

Но главный герой зала, его смысловой и эмоциональный центр — конечно, самый массовый танк времен Второй мировой, легендарная «тридцатьчетверка» — Т-34. Он стоит, чуть развернув башню, и кажется, что не замер, а лишь на секунду приостановился.

«Многие зарубежные и наши эксперты считают этот танк эталоном именно за гармоничное, почти идеальное сочетание характеристик, — голос гида наполняется особым, неподдельным уважением. — Наклонная броня, которая в разы увеличивала вероятность рикошета; мощный дизельный двигатель В-2 — экономичный и, что критически важно, менее пожароопасный, чем бензиновые моторы немецких танков; широкие гусеницы, обеспечивавшие феноменальную проходимость...»

Экскурсовод медленно обходит танк кругом, показывая каждую деталь.

«А вот изначальный, главный минус — очень низкий обзор у командира. Через эти узкие смотровые щели можно было видеть только ограниченный сектор. Не всегда можно было вовремя заметить замаскированного противника или пехоту с гранатами. Эту проблему решили позже, установив на поздних модификациях танка командирскую башенку с круговым обзором».

Хорошо различимы грубые сварные швы на броне, литую башню-«пирожок», прорезиненные опорные катки.

«Самый важный критерий для военной техники — высокий модернизационный потенциал, — продолжает гид. — И здесь «тридцатьчетверке» нет равных. Немцам для борьбы с ними пришлось с нуля изобретать и запускать в производство «Пантеру», нести колоссальные затраты. А мы просто постоянно улучшали и упрощали уже имеющуюся, отработанную модель. Он был дешевым в производстве, невероятно массовым и ремонтопригодным. В полевых условиях, буквально «на коленке», его можно было починить силами экипажа и ротных механиков».

Здесь же, в тени своего знаменитого потомка, стоят и те, кто не дожил до его триумфа, — предвоенные легкие танки Т-26 и стремительный БТ-7 («Быстрый танк»), которые ценой своих жизней и легкой брони сдерживали стальной каток немецкого наступления в первые, самые страшные месяцы войны. БТ-7, сняв гусеницы, мог мчаться по шоссе на колесах со скоростью под 70 км/ч, как автомобиль. Но против пушек Panzer III и IV его броня была бумажной.

«Странная» техника союзников

Третий музейный зал — настоящий Вавилон, глобализация в ее военном преломлении. Здесь бок о бок стоят машины из США, Великобритании, Канады, Франции, Японии, Италии... Техника, поставлявшаяся в СССР по ленд-лизу, трофеи, техника стран-сателлитов — все собрано в едином выставочном пространстве.

В середине зала командирский «Додж» WC-51. Их было поставлено в СССР всего около 200 штук. Предназначались для высшего командного состава.

«На этой самой машине, — гид похлопывает по капоту, — маршал Жуков 7 сентября 1945 года принимал парад союзников в Берлине».

История этого «Доджа» после войны — готовый сценарий для приключенческого фильма. После Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади машина каким-то образом отправилась во Францию, там к ней добавили лебедку, фары сменили на желтые, французские... И только спустя много десятилетий усилиями коллекционеров машина опять вернулась в Россию.

В углу зала скромно стоит японский легкий танк «Ха-Го». Достаточно редкий экземпляр. В самой Японии только один такой сохранился в музее.

На танке есть одна сугубо японская, очень характерная хитрость. Гид показывает на неприметную кнопку, замаскированную под одну из многочисленных заклепок на корме танка.

«Это переговорное устройство для пехоты. Японская доктрина предполагала тесное взаимодействие танков и пехоты. Солдаты, бегущие сзади танка, могли нажать на эту кнопку, чтобы связаться с танковым экипажем. Допустим, дать команду: «Стоп!», «Поворот направо!». Примитивно, но эффективно. Почти как кнопка домофона», — объясняет Дмитрий.

Но, пожалуй, самый пронзительный, «философский» экспонат этого зала — немецкий санитарный фургон на шасси «Ганомаг». Он мог перевозить двух раненых в лежачем положении, шестерых — в сидячем. Оснащен был подогревом салона.

«Эти машины были самой желанной целью для многих немецких солдат. Многие из них мечтали в ней оказаться, потому что это был один из немногих легальных способов скорее уехать с адского Восточного фронта».

Алхимия, превращающая ржавчину в память

Музей «Моторы войны» — это еще и гимн людям, настоящим титанам, которые возвращают к жизни железных ветеранов. 90% экспонатов здесь — на ходу. И процесс их воскрешения — это не ремонт, это алхимия, сродни сложнейшей археологической реконструкции и хирургической операции одновременно.

Порой реставраторы находят машины в болотах Карелии, в лесах под Вязьмой, на старых свалках — съеденные ржавчиной рамы, металлические остовы, в которых с трудом угадывается очертание машины. Далее начинается ювелирная работа: комплектуют шасси, по крупицам собирают и цепляют агрегаты, практически с нуля делают кузов... Процесс может занимать от трех лет для относительно простого автомобиля до десяти и даже больше лет для уникальных, сложных или сильно поврежденных машин.

Например, немецкий Opel Blitz. Реставраторы нашли его под Смоленском и на его борту бережно сохранили все вмятины, сколы и пробоины от того рокового боя лета 1942-го. Это не упущение, это принципиальная позиция — сохранить подлинность.

Реставраторы здесь — не просто механики. Они — историки, археологи, детективы и виртуозы в одном лице. Бывают случаи, когда, изучая архивные документы, удается узнать не только место и день, где машина была подбита или брошена, но и даже час, когда это случилось.

По словам гида, некоторые реставраторы используют старые, довоенные станки, чтобы вытачивать аутентичные заклепки и болты. Крошечный кусочек сохранившейся ткани от сиденья или тента отправляют в специализированную лабораторию, чтобы воссоздать ее точную структуру, плотность и цвет. Для них важно не просто сделать машину красивой и блестящей, как новая. Важно вернуть ей ее подлинную душу, оставив на ней честные шрамы войны, но при этом дав ей вторую жизнь.

«В мире реставрации есть два лагеря, — делится Дмитрий. — Одни придерживаются использования только оригинальных, «родных» частей, даже если это займет годы поисков. Другие делают реплики, используя современные материалы и технологии. Мы в основном за первый, сложнейший путь. Это вопрос не только аутентичности, но и сохранения материальной истории для потомков в ее подлинном виде».

Прогулка по залам «Моторов войны» оставляет сложное многогранное впечатление. Это не просто гордость за то, что у нас такое драгоценное собрание техники есть. Это понимание законов развития техники, история, воплощенная в стали, меди, резине...

Один из уроков: советский подход — это следование принципу «техника как инструмент». Инструмент для работы, для победы. Простая, надежная, ремонтопригодная до гениальности и невероятно массовая. У нас на нескольких крупных гигантских заводах делали технику очень массово, дешево, по-простому, но надежно... Агрегаты были унифицированы. И главное — крестьянину, призванному в армию, или заводскому труженику эти машины были знакомы. Они мог починить полуторку или Т-34 почти так же, как чинили трактора.

А вот немецкий подход можно охарактеризовать как «техника как произведение искусства». Инновационная, сложная, доведенная до изящества, порой невероятная. Только для этого требовалось много времени, чтобы обучить механиков, освоить все эти хитроумные механизмы, что и сыграло против СССР.

И главный урок: Великую Победу ковали не только в окопах и в рукопашных атаках. Ее ковали на заводах Урала и Сибири, в конструкторских бюро талантливые инженеры и натруженные, покрытые мазутом руки рабочих и механиков.

Пока эти «моторы войны» — и простые, и сложные — молча стоят в залах, они говорят с нами громче любых лозунгов и парадов. Они безмолвно, но красноречиво напоминают, что настоящая, непреходящая сила — не в единичном гениальном штучном прорыве, а в единстве, в суровой простоте и в невероятной, выстраданной стойкости целого народа.