Ракета-носитель «Союз-5»: традиции и новаторство

Так будет выглядеть «Союз-5» в полёте.

Так будет выглядеть «Союз-5» в полёте. В конце 2025 года планируется первый запуск новой российской ракеты-носителя «Союз-5». Она создается в партнерстве с Казахстаном и должна стартовать с космодрома Байконур. Наши страны надеются, что эта ракета будет эффективной и коммерчески выгодной.

Немного истории

История создания этой ракеты сложная. Раньше ракета-носитель «Союз-5» имела другие имена: «Сункар» (по-казахски «Сокол»), «Иртыш». Головным разработчиком ракетно-космической системы является Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», соисполнителем непосредственно по созданию ракеты-носителя — самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс»; воронежское Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) отвечает за разработку и изготовление двигательной системы, а НПО автоматики имени академика Н.А.Семихатова создает систему управления.

Существенно, что в 2017 году этот носитель рассматривался как составная часть космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса «Енисей». В 2018 году, когда облик «Союза-5» был одобрен в РКК «Энергия», Дмитрий Рогозин, возглавлявший в то время Роскосмос, заявил, что речь должна идти не о создании новой средней ракеты, а о новом поколении ракет, которое заменит в будущем «Ангару». Должен быть шаг вперед.

Он поручил проектирование альтернативного варианта ракеты-носителя, и уже не на кислородно-керосиновом двигателе, а на новом, метановом, который, как он предположил, будет разрабатывать КБХА. Также Дмитрий Рогозин сообщал, что «Иртыш» будет разработан в двух вариантах: пилотируемом, для нужд Роскосмоса, и упрощенном и удешевленном, для запусков коммерческих спутников.

При этом в РКК «Энергия» звучали мнения специалистов, что спроектированный «Союз-5» не является оптимальным, если рассматривать его как отдельный коммерческий носитель. Дело именно в том, что он изначально создавался как боковой ускоритель сверхтяжелой ракеты. И оптимизировалась конструкция этой большой ракеты в целом. Конечно, если боковой ускоритель использовать как отдельную ракету-носитель, он не будет оптимален — то есть не сможет выводить максимальную для себя полезную нагрузку. В РКК «Энергия» считают, что оптимизированный «Союз-5» смог бы выводить на низкую околоземную орбиту до 20 тонн по сравнению с заявляемыми сейчас 17 тоннами.

Надо сказать, что официальной информации по окончательному облику «Союза-5» пока не так много. Тем не менее в разных источниках можно найти наиболее существенные сведения.

Вернемся в еще более ранние годы. В 2004 году Россия и Казахстан заключили соглашение о разработке совместного проекта «Байтерек». Тогда предполагалось, что со стартового комплекса на Байконуре будут проводиться пуски ракет-носителей «Ангара». Однако в 2013 году было принято решение о создании ракетно-космического комплекса на базе ракеты «Зенит» и имеющейся для нее на Байконуре инфраструктуры. К сожалению, правительственный переворот 2014 года на Украине вынудил отказаться от такого варианта. Дело в том, что сборка ракет-носителей «Зенит» проводилась на заводе «Южмаш» в Днепропетровске.

Тем не менее после включения в 2015 году в Федеральную космическую программу РФ до 2025 года проекта по созданию новой ракеты-носителя среднего класса Россия предложила Казахстану реализовать проект «Байтерек» с использованием этой ракеты. Пусковой комплекс «Байтерек» создается на базе площадки №45 на космодроме Байконур, предназначавшейся для запуска ракет «Зенит». С января 2018 года эту инфраструктуру начали передавать в собственность Казахстана. Площадка включает две пусковые установки: одна — для международного проекта «Наземный старт», а другая — разрушенная при аварии носителя еще в 1990-м.

Были сообщения о том, что казахстанская сторона заплатит $314 млн за модернизацию стартовой площадки для ракеты «Зенит», чтобы с нее можно было запускать новую ракету «Союз-5». В свою очередь российская сторона обеспечивает создание самой ракеты.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Досжан Мусалиев сообщал, что после первого пуска будут выполнены старты в 2026 и 2027 годах. При этом во всех случаях у ракеты не будет никакой полезной нагрузки, а первый запуск с полезной нагрузкой состоится в 2028 году.

Нынешний гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов относительно проекта «Байтерек», в рамках которого идет развитие наземной космической инфраструктуры для новейшей ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», сообщил, что первый старт состоится в декабре 2025 года. А также — что использование носителя «Союз-5» обеспечит не только внутренние потребности России и Казахстана по запуску на орбиту космических аппаратов различного назначения, но и позволит выйти совместно с казахстанскими партнерами на международный рынок пусковых услуг.

Также руководитель Роскосмоса считает, что «Союз-5» будет, по сравнению с «Союзом-2», выводить в два раза больше полезной нагрузки на низкую опорную орбиту. А именно: вместо 8,7 тонны — 17 тонн. Соответственно, стоимость выведения одного килограмма на орбиту снизится с 500 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

Предполагается, что носитель «Союз-5» сможет заменить все существующие ракеты-носители среднего и тяжелого классов — от «Союз-2» и «Зенита» до «Протона-М».

Конструктивно-компоновочная схема

Ракета-носитель «Союз-5» — двухступенчатый носитель среднего класса, способный вывести на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой 17 т. Его стартовая масса — 530 т, высота — 62 метра. Запуск космических аппаратов на геопереходную (эта орбита является переходной между низкой опорной, высотой примерно 200 км, и геостационарной, высотой 35 тыс. 786 км) и геостационарную орбиты и на отлетные от Земли траектории возможен при использовании разгонного блока. При этом на геопереходную орбиту можно доставить 5 т полезного груза, а на геостационарную — до 2,5 т. Обтекатель полезной нагрузки имеет диаметр 5,2 м.

Первая ступень «Союза-5».

Первая ступень «Союза-5».Конструктивное совершенство «Союза-5» находится на высоком уровне. Действительно, доля полезной нагрузки в его стартовой массе — 3,2%. У «Ангары-А5» — 3,17%, а у летавшего в прошлом «Зенита-2» — 2,48%.

Если говорить об американских носителях, то основной из них, Falcon 9 Block 5, имеет этот показатель при возвращаемой первой ступени — 3,18%, при невозвращаемой — 4,15%.

Но для наших носителей этот параметр определен при запуске полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту высотой 200 км с наклонением около 52 град., а у американских — 28,5 град., то есть более наклоненной к экватору орбите. Дело в том, что их космодромы расположены гораздо южнее наших, поэтому вклад скорости вращения Земли в скорость разгона ракеты больше. Так, на широте 28 град. эта скорость составляет 420 м/с, а на нашем космодроме Восточный, на широте 52 град., — 280 м/с. Широта же Плесецка — почти 63 град., и тут скорость вращения Земли — 220 м/с.

Конструктивно-компоновочная схема новой ракеты — тандемная, в которой верхняя ступень установлена на нижнюю. Такая компоновка уменьшает трудоемкость изготовления за счет простоты конструкции. Снижается трудоемкость подготовки изделия на техническом и стартовом комплексах. При этом деталей и сборочных единиц в ней примерно в два раза меньше, чем на «Союзе-2».

Ступени «Союза-5» имеют максимально возможные габаритно-массовые характеристики, при которых составные части ракеты доступно перевозить любым транспортом: автомобильным, железнодорожным, авиационным. Диаметр первой ступени составляет 4,1 м при длине порядка 35 м. Груз таких габаритов можно перевозить по железной дороге, а также он поместится в самолете Ан-124 «Руслан».

Отечественные комплектующие

В составе «Союза-5» применяются бортовые электрические системы, в том числе и система управления, создаваемые на отечественной элементной базе. Система управления эффективна как по габаритно-массовым характеристикам, так и по количеству решаемых задач.

Впервые на ракете будет использоваться бесплатформенный инерциальный блок с чувствительными элементами на малогабаритных и легких волоконно-оптических гироскопах. Построение системы управления «Союза-5» с применением быстродействующей бортовой вычислительной машины позволит минимизировать связи между ракетой и оборудованием технического и стартового комплексов. Это упростит процесс подготовки ракеты, упростит и удешевит наземное оборудование. Возможности бортовой вычислительной машины обеспечат контроль всех режимов испытаний непосредственно на борту, а не на наземном оборудовании.

Особо нужно отметить, что в составе ракеты-носителя «Союз-5» используются самые эффективные в мире жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) с наиболее высоким удельным импульсом тяги. Удельный импульс тяги характеризует энергетическую эффективность ЖРД. Он показывает, какую тягу создает двигатель при расходе топлива 1 кг в секунду и имеет размерность — секунда.

Маршевый двигатель первой ступени РД-171 МВ разработки НПО «Энергомаш» имени академика В.П.Глушко и два ЖРД РД-0124МС разработки КБХА на второй ступени обеспечивают максимально возможные энергетические характеристики на топливной паре кислород — керосин (нафтил).

Новые материалы и технологии

Баки ракеты-носителя «Союз-5» изготавливаются из алюминиевого сплава Р-1580. Этот новый экспериментальный магнийсодержащий сплав применяется в отожженном состоянии. Он отличается от традиционного алюминиево-магниевого сплава АМг6 добавлением 0,1% скандия и 0,15% циркония для повышения прочности.

В отличие от нагартованного АМг6 (с упрочненной за счет пластической деформации поверхностью) прочность нового материала не снижается при нагреве. Что это значит? Что первую ступень предположительно можно сделать возвращаемой, поскольку она выдержит прохождение через атмосферу, не потеряв прочности. По сравнению со сплавом, используемым при изготовлении «Союза-2», у Р-1580 повышенные механические характеристики в сочетании с приемлемой стоимостью. Благодаря новому сплаву технические характеристики ракеты значительно повышаются.

На второй ступени впервые в практике РКЦ «Прогресс» применяется объединенное днище баков окислителя и горючего. Это позволяет снизить массу конструкции второй ступени, облегчить ее, по сравнению с традиционной схемой, а также уменьшить габариты блока.

При изготовлении «Союза-5» используется сварка трением с перемешиванием. Так называется процесс сварки в твердом состоянии, при помощи вращающегося инструмента, имеющего большую твердость, чем свариваемый материал, для соединения двух обращенных друг к другу заготовок без жидкой фазы материала заготовки. Тепло выделяется в результате трения между вращающимся инструментом и материалом заготовки, что приводит к размягчению области металла вблизи вращающегося инструмента. При этом, пока инструмент перемещается по линии соединения, происходит механическое перемешивание материала краев соединения и образование сварного шва. Этот новый для РКЦ «Прогресс» технологический процесс сборки-сварки баков применяется впервые.

Оборудование, выполняющее такую автоматическую сварку, выпускает российская компания ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель». Для «Союза-5» по заказу РКЦ «Прогресс» изготовлены три установки и оснастка к ним. Согласно техническому заданию, установки должны обеспечивать сварку плит толщиной до 30 мм. Применение этого технологического процесса обеспечит сварку необходимых толщин за один проход, с высоким качеством и характеристиками.

Аварийная защита двигателей

На «Союзе-5» применена система аварийной защиты двигателей. В результате на всем участке работы ЖРД, начиная со старта, эта система позволит циклично через каждые несколько миллисекунд оценивать состояние двигателя по параметрам его работы. Она поможет выявить возможную аварийную ситуацию, предотвратить ее дальнейшее развитие и своевременно выдать команду на выключение двигателя и команду «Авария» в полезную нагрузку.

Система аварийной защиты устанавливается и на первой, и на второй ступенях. В случае возникновения аварийной ситуации на двигателе первой ступени она позволит сохранить ракету и стартовый комплекс, а на участке полета второй ступени, если будет возможность продолжать полет на одном из блоков двигателя, отключит две камеры аварийного блока, а две камеры другого блока будут работать. Такая схема впервые применяется на российских ракетах.

Маршевые двигатели

РД-171МВ. На первой ступени установлен один ЖРД РД-171МВ. Он представляет собой двигатель закрытой схемы с дожиганием генераторного газа. Этот ЖРД имеет турбонасосную систему подачи компонентов топлива. В свою очередь, турбонасосный агрегат приводится в действие горячим газом, вырабатываемым в газогенераторе. При этом весь генераторный газ после раскрутки турбонасосного агрегата поступает в камеру сгорания, где сгорает, создавая дополнительную тягу. В открытой схеме этот газ выбрасывается в космос, не принося такой пользы. В частности, благодаря закрытой схеме ЖРД РД-171МВ имеет очень высокий удельный импульс тяги в вакууме — 337 с.

Сборка РД-171МВ.

Сборка РД-171МВ.РД-171МВ оснащен четырьмя камерами сгорания и работает на паре «кислород-керосин» (нафтил). Один из экземпляров этого самого мощного жидкостного ракетного двигателя в мире (его тяга в вакууме составляет 806 тонн) к настоящему времени проработал суммарно 1461 секунду за девять огневых испытаний без снятия с испытательного стенда. Все испытания прошли штатно и подтвердили заложенные при проектировании двигателя характеристики.

На первой ступени ракеты-носителя «Зенит» использовался двигатель РД-171М. Новый ЖРД РД-171МВ отличается от него импортозамещенной системой управления, дополнительной защитой от возгорания, многими новыми технологическими и конструктивными решениями, отработанными при эксплуатации двигателей РД-180, а также тем, что бумажные чертежи переведены в цифровой формат.

РД-171МВ имеет возможность включаться до 10-15 раз. Как следствие, он пригоден для применения на многоразовых ракетах.

Генеральный конструктор НПО «Энергомаш» (Химки, Московская область) Петр Левочкин сказал, что в модернизированной версии был внедрен не только весь опыт, полученный при создании РД-180 и РД-191, но разработчики продвинулись дальше. Так, применены повышенная защита от возгорания, новые фильтры, покрытия, самые современные материалы и технологии их обработки, новая система управления, быстродействующая система аварийной защиты, замечающая проблему на более ранней стадии и мгновенно отключающая двигатель.

ЖРД состоит из четырех камер сгорания; турбонасосного агрегата; бустерного насосного агрегата горючего; бустерного насосного агрегата окислителя; двух газогенераторов; блока управления автоматикой; блока баллонов; системы приводов автоматики; системы рулевых приводов; регулятора расхода горючего в газогенераторе; двух дросселей окислителя; дросселя горючего; пуско-отсечных клапанов окислителя и горючего; четырех ампул с пусковым горючим; пускового бачка; рамы двигателя; донного экрана; датчиков системы аварийной защиты; двух теплообменников для подогрева гелия, идущего на наддув бака окислителя.

Одна из основных конструктивных особенностей двигателя — наличие четырех камер, качающихся в двух плоскостях, и двух газогенераторов, работающих на одну турбину. Каждая из четырех камер сгорания создает 185 т тяги на уровне моря и 201 т — в вакууме.

Характеристики РД-171МВ

- Масса сухая — 9755 кг

- Высота — 4,15 м

- Высота — 4,015 м

- Диаметр — 3,565 м

- Время работы — 180 сек.

- Тяга в вакууме — 806 тс.

- Дросселирование (уменьшение) тяги — до 40%.

- Удельный импульс тяги в пустоте — 337 с.

РД-0124МС. На второй ступени установлены два двигателя ЖРД РД-0124МС, работающие на жидком кислороде и углеводородном горючем нафтиле. Двигатель создан воронежским КБХА. На фирме решили использовать в конструкции значительную часть агрегатов, применяемых в серийно изготавливаемом РД-0124 (разработанном в 1990-е годы) для верхней ступени «Союза-2.1б» и РД-0124А — для верхней ступени «Ангары-А5». РД-0124МС стал первым двигателем КБХА, разработанным полностью в цифровом виде.

По словам представителей КБХА, одним из аналогов РД-0124МС можно считать и РД-120 со второй ступени «Зенита». Правда, управление вектором тяги последнего обеспечивалось дополнительным рулевым двигателем, а РД-0124МС управляется за счет качания каждой камеры с использованием специально разработанного узла подвеса.

Огневые испытания РД-0124МС.

Огневые испытания РД-0124МС.Новый двигатель скомпонован из двух независимых блоков. Каждый оснащен турбонасосом, бустерными насосами, газогенератором, агрегатами автоматики и двумя новыми камерами взамен четырех старых. Такое изменение привело к тому, что общая тяга двигателя достигла 60,34 тонны, что вдвое больше, чем у РД-0124. РД-0124МС энергетически несколько более эффективен, чем его прототипы. Он имеет удельный импульс тяги 361 секунду, что на две единицы выше, чем у предшественников.

Каждый блок двигателя может работать автономно на различных режимах тяги в соответствии с заданной циклограммой работы ступени. Управление вектором тяги осуществляется путем отклонения каждой камеры в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Блоки размещены на общей раме и защищены от излучения струй от сопел камер сгорания донным экраном.

Независимые режимы работы блоков позволяют менять тягу в широком диапазоне — от 30 до 100% от номинала, составляющего более 60 тонн.

Система управления

Система управления и другие бортовые электрические системы созданы на отечественной элементной базе в НПО автоматики имени академика Н.А.Семихатова. Впервые на ракете-носителе российской разработки используется бесплатформенный инерциальный блок с чувствительными элементами на малогабаритных и легких волоконно-оптических гироскопах.

В бесплатформенной конструкции гироскопы закреплены на корпусе летательного аппарата, в отличие от платформенной схемы, когда они размещены на специальной платформе, не связанной жестко с корпусом. Платформенные конструкции применяются при использовании механических гироскопов — высокооборотных вращающихся дисков.

Волоконно-оптический гироскоп не имеет вращающихся частей. Это оптико-электронный прибор для изменения абсолютной, относительно инерциального пространства, угловой скорости летательного аппарата. Он представляет собой катушки с намотанными на них оптическим волокном. Длина волокна может быть до двух километров. Измерение параметров посылаемых по волокну лазерных импульсов в процессе полета ракеты дает информацию о ее движении.

Такой прибор выполняет построение на борту ракеты-носителя в точке старта требуемой системы координат, а бортовая вычислительная машина в течение полета непрерывно рассчитывает движение и положение в пространстве ракеты относительно начальной системы координат. В это же время волоконно-оптический гироскоп выдает в систему управления информацию об углах поворота ракеты, а именно углах тангажа, рыскания и вращения в ходе полета.

Система управления оснащена быстродействующей бортовой вычислительной машиной, что позволяет минимизировать связи между ракетой и оборудованием технического и стартового комплексов, упростить процесс подготовки изделия, упростить и удешевить наземное оборудование. Бортовая вычислительная машина обеспечит контроль всех режимов испытаний непосредственно на борту, а не на наземном оборудовании.

Применена и система аварийной защиты двигателей, позволяющая через каждые несколько миллисекунд оценивать состояние двигателя по параметрам его работы.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на НПО автоматики.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на НПО автоматики.Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил в июле 2025 года НПО автоматики. На предприятии ему рассказали, что новый главный блок системы управления в 4 раза компактнее и легче блока для «Союза-2». Такая модернизация упрощает связь между ракетой и наземным оборудованием, а также позволяет проводить все испытания непосредственно на борту ракеты.

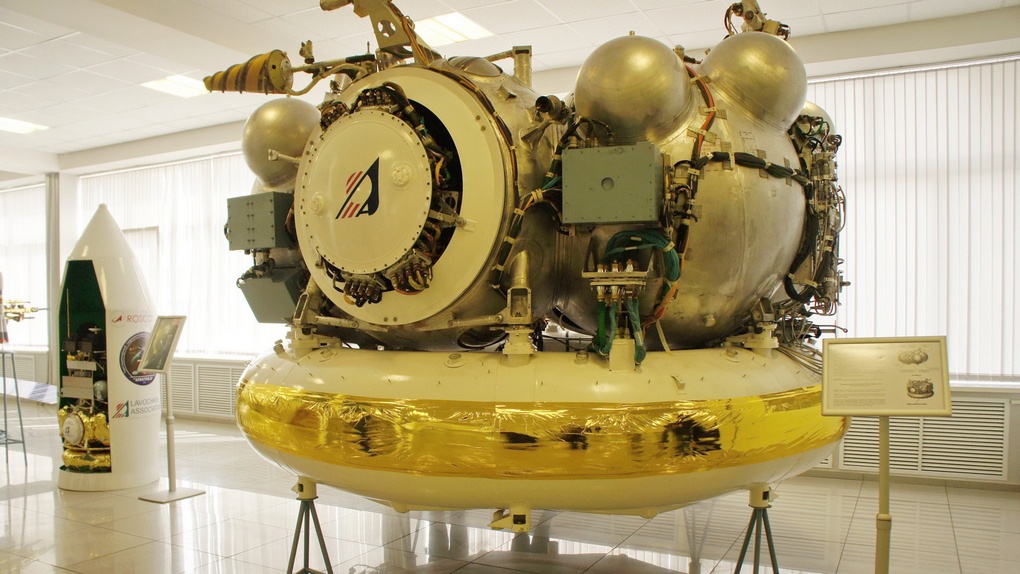

Разгонный блок «Фрегат-СБУ»

Разгонный блок создан в НПО имени А.С.Лавочкина на базе разгонного блока «Фрегат-СБ». Модернизированный разгонный блок отличается от «Фрегата-СБ» в основном размерами сбрасываемого блока баков. Руководство предприятия заявляло, что применение ранее проверенных технических решений позволило за три года с минимальными финансовыми затратами создать модифицированное изделие, обеспечив его высокую надежность с самого начала эксплуатации.

«Фрегат-СБУ» имеет такие основные характеристики: максимальный запас топлива 8100 кг и 5670 кг в сбрасываемом блоке баков, высоту 2,95 м, диаметр 3,82 м, тягу маршевого двигателя 2016 кг, удельный импульс тяги 333,2 с.

Разумеется, разработка была необходима, поскольку топлива в «Фрегате-СБ», недостаточно для реализации потенциала «Союза-5». В результате появилась возможность использовать в два раза больше топлива (шесть тонн вместо трех).

Сбрасываемый блок баков представляет собой торовую конструкцию, разделенную на четыре бака: два бака горючего и два бака окислителя, разделенные сферическими триметаллическими перегородками. Во время полета «Фрегата-СБУ» в космосе сначала используются компоненты топлива в сбрасываемом блоке. Когда они заканчиваются, тот отделяется, а разгонный блок продолжает работу, используя топливо из других баков.

Как считают на предприятии, «Фрегат-СБУ» является оптимальным для «Союза-5» и обеспечивает ему конкурентные преимущества на мировом рынке. Так, «Союз-5» с разгонным блоком «Фрегат-СБУ» сможет при запуске с Байконура вывести на геостационарную орбиту полезный груз массой более 2,5 тонн, а на геопереходную орбиту, эквивалентную запуску с космодрома Куру, — до пяти тонн.

Весьма существенно, что у разгонного блока большое время активного существования — до двух суток. Он имеет возможность разводить по разным орбитам несколько космических аппаратов одновременно. Например, в июле 2017 года разгонный блок «Фрегат» вывел на целевые орбиты 73 спутника. По окончании работы все «Фрегаты» переходят на траекторию затопления в выделенных участках Тихого океана, или наоборот, поднимаются на высокую орбиту «захоронения», где они также не мешают космическим полетам.

«Фрегат-СБ». Внизу - сбрасываемый блок баков.

«Фрегат-СБ». Внизу - сбрасываемый блок баков.Конструктивно-компоновочная схема «Фрегата-СБУ» основана на блоке баков. Этот блок имеет торосферическую конфигурацию и состоит из шести сваренных между собой сферических обечаек, разделенных сферическими донышками. Четыре емкости содержат окислитель и горючее. В одной из двух других сфер, герметичной, расположены система управления, навигации, а также вентиляторы, обеспечивающие нужную температуру. Во второй сфере, негерметичной, находятся служебные блоки, баллоны для основного двигателя, системы стабилизации и ориентации.

В двигательной установке разгонного блока применен маршевый ЖРД С5.92 разработки Конструкторского бюро химического машиностроения (КБХМ) имени А.М.Исаева, аналогичный примененному в разгонных блоках «Бриз-М» и «Бриз-КМ». Максимальная тяга этого двигателя составляет 2016 кг, удельный импульс – 333 с. Работа маршевого двигателя может осуществляться также в режиме уменьшенной тяги (1420 кг). В двигателе используется топливная пара: несимметричный диметилгидразин (НДМГ) и азотный тетроксид (АТ). В разгонном блоке «Фрегат-СБУ» применена модификация С5.92 с увеличенной длиной сопла.

Кроме маршевого двигателя в двигательной установке есть система стабилизации, ориентации и обеспечения запуска. В нее входят 12 ЖРД малой тяги С5.221, работающих на гидразине, созданные также в КБХМ.

Эта система обеспечивает условия запуска маршевого ЖРД путем создания перегрузки для разделения газа и жидкости в баках маршевой двигательной установки. Она же выполняет повороты вокруг центра масс при стабилизации разгонного блока по всем осям на пассивных участках полета и по каналу крена при работе маршевого двигателя. Кроме того, она служит для формирования требуемой ориентации перед отделением полезной нагрузки, выдает импульсы тяги, если не требуется существенного приращения скорости, и включать маршевый ЖРД нецелесообразно.

«Фрегат-СБУ» оснащен и автономной системой управления, разработанной НПЦ автоматического приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина, в которой применяется быстродействующий бортовой компьютер «Бисер-6». Программа работы разгонного блока закладывается на Земле, и за счет этого в космосе он работает автономно. Для определения пространственного положения в контур системы управления введена аппаратура приема сигналов ГЛОНАСС, позволяющая увеличить точность выведения полезной нагрузки. Система управления позволяет включать маршевый двигатель до семи раз.

***

Итак, «Союз-5» может совершить свой первый полет до конца 2025 года. Конечно, эта ракета принципиально не отличается от тех кислородно-керосиновых носителей, которые эксплуатируются в России сейчас. Тем не менее мы видим, что многие конструктивные и технологические решения, примененные в «Союзе-5», отличаются новизной, и они должны способствовать, при сохранении высоких технических характеристик, упрощению и удешевлению изготовления и эксплуатации этой ракеты. Если летные испытания пройдут успешно, можно рассчитывать, что «Союз-5» станет более коммерчески привлекательной ракетой, по сравнению с другими. А может быть, Роскосмос еще вернется к идее создания пилотируемой модификации «Союза-5» — тогда взгляд на строительство нашей орбитальной станции изменится.