Мачин, 1791. Удар, завершивший войну

Картина Виктора Мазуровского.

Картина Виктора Мазуровского.Русско-турецкая война 1787–1791 годов была отмечена целым рядом наших грандиозных успехов на суше и на море. Эскадры Черноморского флота под командованием Федора Ушакова низвели военно-морские силы Османской империи до положения почти безнаказанно избиваемого плавучего сброда, а на сухопутном театре боевых действий в полной мере проявился военный гений Александра Суворова. Фокшаны, Рымник, Измаил — достаточно лишь одного упоминания об этих жемчужинах полководческого искусства, чтобы понять, о чем идет речь!

Но была в той войне и еще одна битва. Она не столь широко известна, хотя по блеску одержанной победы вполне сопоставима с Фокшанской. «Армейский стандарт» счел нужным воздать должное Николаю Репнину и предводимым им войскам, окончательно развеявшим надежды османов на благоприятное для них окончание войны.

Удаление Суворова

Взятие штурмом Измаила в декабре 1790 года произвело фурор не только в России, но и во всей Европе. Александр Суворов, за год до того снискавший себе общеевропейскую славу умопомрачительной победой при Рымнике, после Измаила и вовсе обрел статус живой легенды. Однако «за дело, едва ли в истории находящееся» (слова Екатерины II), Суворов не был удостоен никакой награды. Не посвященная в дворцовые интриги общественность недоумевала…

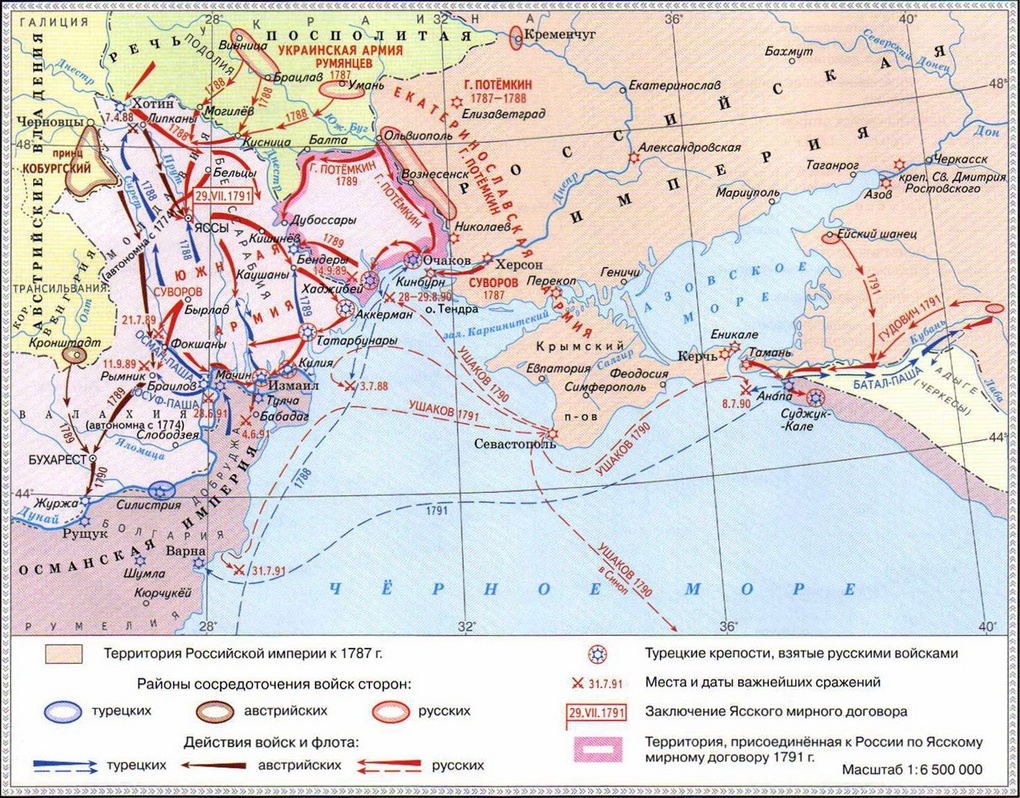

Карта Русско-турецкой войны 1787 — 1791 гг.

Карта Русско-турецкой войны 1787 — 1791 гг.А разгадка была банальна и неприглядна. Совершив невозможное (именно так оценивали взятие Измаила современники), старый солдат счел возможным говорить на равных с могущественнейшим человеком в России — Григорием Потемкиным. Несмотря на чехарду фаворитов у императрицы, он до конца жизни имел на нее определяющее влияние. Суворов же в тонкостях паркетных ристалищ был полным профаном.

Потемкин приготовил герою торжественную встречу в своей ставке в Яссах, по-дружески его обнял и милостиво-покровительственным тоном спросил: «Чем могу я наградить ваши заслуги, граф Александр Васильевич?» Ответ Суворова обескуражил некоронованного правителя империи: «Ничем, князь, я не купец и не торговаться сюда приехал. Кроме Бога и государыни, никто меня наградить не может!»

Потемкин на протяжении долгих лет благоволил Суворову. Именно по его представлению Александр Васильевич был возведен Екатериной в графское достоинство, осыпан дождем бриллиантов и удостоен высочайших наград, в том числе и самого престижного в военной среде ордена Святого Георгия I степени. Но никому в России Потемкин не позволял считать себя ровней себе, даже представителям древнейших княжеских родов, отсчитывавшим колена от самого Рюрика. А тут самолюбие фаворита императрицы было уязвлено человеком, которому он когда-то жаловал шубу со своего плеча.

Реакция на такую дерзость была тихой, но непреклонной. Прочувствовать на себе всесилие Потемкина Суворову довелось в самом скором времени. Его отозвали из действующей армии и отправили в российскую часть Финляндии укреплять границу со Швецией. Турция была уже практически побеждена, и присутствие Суворова на Балканах Екатерина II сочла не обязательным… Так на острие событий оказался Николай Репнин.

Администратор. Дипломат. Полководец

Николай Васильевич Репнин происходил из старинной княжеской династии и являлся одной из самых примечательных личностей екатерининской эпохи. Он был смел, умен и хорошо образован. За годы своей деятельности Репнин проявил себя как талантливый администратор и особенно как дипломат, но и как полководец он был весьма недурен.

Являясь убежденным сторонником прусского подхода к военному делу, не впадал в крайности, был довольно гибок и зачастую действовал не по шаблонам. На одну ступень с Суворовым его, конечно, ставить нельзя (а кого вообще можно?), однако не будет преувеличением сказать, что в ряду самых лучших российских военачальников Репнин никоим образом не затерялся.

Репнин (портрет неизвестного художника).

Репнин (портрет неизвестного художника).Сменив постаревшего и часто хворавшего Петра Румянцева в должности командующего нашей второй, вспомогательной, армией (называвшейся «Украинской»; главной, «Екатеринославской», командовал сам Потемкин), Репнин не испортил общей картины. Во время сражений при Фокшанах и у Рымника Суворов формально был подчинен ему, хотя имел полную свободу действий как командир передовой дивизии, имевшей задачу осуществлять связь с австрийцами.

Когда же Потемкин уехал в Санкт-Петербург, а Суворов был с театра военных действий удален, Репнин оказался во главе всех наших войск, объединенных с 1790 года в одну армию, получившую наименование «Южная».

План — опередить противника

Желая переломить ход войны, султан Селим III повелел двинуть в Черное море боевые корабли со всего подвластного ему Средиземноморья, а на суше сконцентрировать войска у Дуная. Во главе армии был поставлен великий визирь Юсуф-паша. В общей сложности под его началом оказалось примерно 80 тыс. пехотинцев и всадников. С ними визирь предполагал не только предотвратить форсирование русской армией Дуная, но и перейти в наступление.

Великий визирь Юсуф-паша.

Великий визирь Юсуф-паша.Репнин, получив данные разведки о том, что к расположенному на правом берегу Дуная городу Мачину стянулось 30 тыс. турок и ожидается подход еще нескольких десятков тысяч, решил не ждать, когда это произойдет, и нанести упреждающий удар. Для участия в наступательной операции он задействовал 30 тыс. бойцов и 78 пушек, а также Дунайскую гребную флотилию под командованием Хосе де Рибаса, имевшего задачу не позволить турецким речным судам препятствовать действиям наших корпусов.

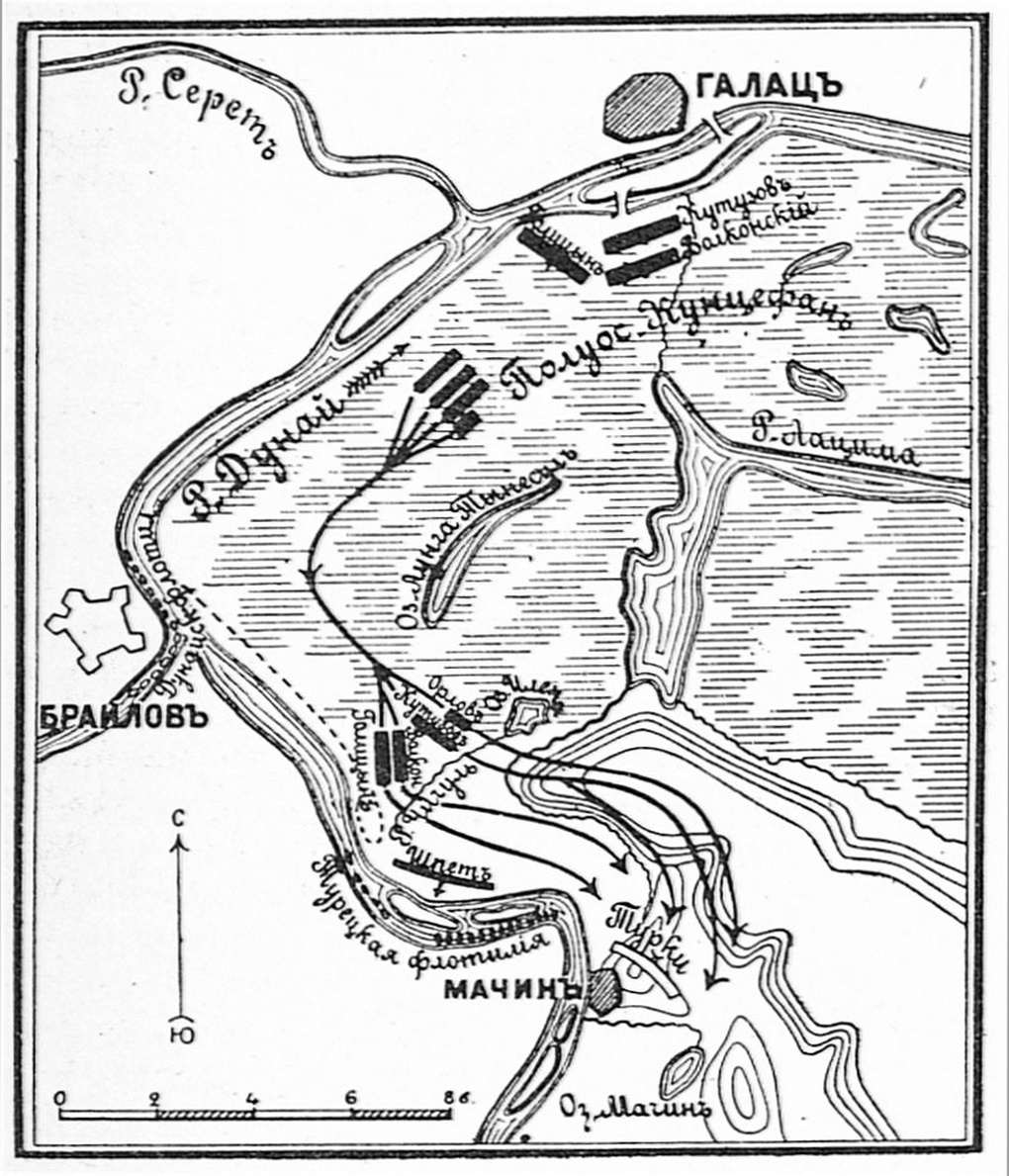

Таких корпусов в армии Репнина было три. Главный удар по врагу должен был нанести выдвинутый из Измаила в Галац корпус Михаила Кутузова. Содействовали ему корпуса под командованием Сергея Голицына и Григория Волконского. Всем им предстояло после переправы через Дунай преодолеть непростой путь по заболоченному и поросшему камышом полуострову Кунцефан.

Лагерь расположившегося перед Мачином противника отстоял от места переправы более чем на 30 км. Позиция османов была довольно крепкой. Ее левый фланг примыкал к передовым городским укреплениям, фронтальную атаку на позицию затруднял крутой склон, и только правый фланг, находившийся на плоской возвышенности, являл собой слабое место. Именно туда и должен был ударить корпус Кутузова.

Победа, сопоставимая с Фокшанской

7 июля (по новому стилю) 1791 года по наведенным через Дунай мостам началась переправа. По ее окончании русская армия совершила ночной 30-километровый марш и на рассвете 9 июля решительно атаковала турецкое войско. Репнин начал наступление, построив пехоту каждого из корпусов в несколько небольших каре, расположенных двумя линиями в шахматном порядке. Кавалерия находилась позади и прикрывала промежутки между пехотными частями.

В ходе форсирования лежавшей на пути речки Чичуль между корпусами Голицына и Волконского образовался разрыв. В него сразу же устремилась многочисленная турецкая конница. Несмотря на плотный ружейный огонь, самым проворным и храбрым вражеским всадникам удалось ворваться в строй некоторых каре, однако все они нашли себе смерть на русских штыках. Остальных отогнала кавалерия, своевременно завершившая переправу.

Кутузов (портрет неизвестного художника).

Кутузов (портрет неизвестного художника).После восстановления связи между центром и правым флангом пехота и артиллерия открыли по турецким позициям интенсивный огонь. В это же время солдаты Кутузова, наступавшие на левом фланге, быстро взобрались на высоты и обратили в бегство передовые турецкие части. Вновь построив пехоту в 5 каре, Кутузов двинулся на главную линию вражеской обороны.

Несколько попыток османской конницы контратаковать были отбиты, после чего к наступлению подключился и корпус Волконского. Образовав единую линию, русская пехота смяла врага. Корпус Голицына тем временем ворвался в турецкий лагерь. Турки попытались нанести ему удар в тыл силами десанта с речных судов. Но атака была отбита заблаговременно выделенным для этого отрядом.

А когда из Браилова вышли 1500 отборных янычар и попытались сделать то, что не удалось десанту, на них обрушилась подоспевшая русская кавалерия. Часть янычар была изрублена, часть, спасаясь от преследования, утонула в Дунае, а остальные просто разбежались.

Старинная схема сражения при Мачине.

Старинная схема сражения при Мачине.К тому времени, бросая пушки и ружья, обратились в бегство и главные силы османов. Их командующий Мустафа-паша попытался остановить бегущих и организовать оборону во втором укрепленном лагере, но никто его уже не слушал. Более того, охваченные паникой турки увлекли за собой и несколько тысяч бойцов, с которыми шел им на помощь великий визирь Юсуф-паша.

Сам он тоже поспешно покинул поле боя. Продолжавшееся шесть часов сражение завершилось разгромом 30-тысячного войска Мустафы-паши и полной дезорганизацией остальных сил османов, собранных великим визирем для попытки контрнаступления. Только убитыми турки потеряли 4000 бойцов, тогда как наши потери, с учетом раненых, не превышали 600 человек. Победа Репнина была вполне сравнима с Фокшанской!

А через месяц после битвы при Мачине Федор Ушаков нанес унизительное поражение турецкому флоту в сражении у мыса Калиакрия. Эти очередные разгромы на суше и на море окончательно сбили спесь с Селима III. Ему не осталось ничего другого, как смиренно просить у России мира…