Эра воздухоплавания 2.0

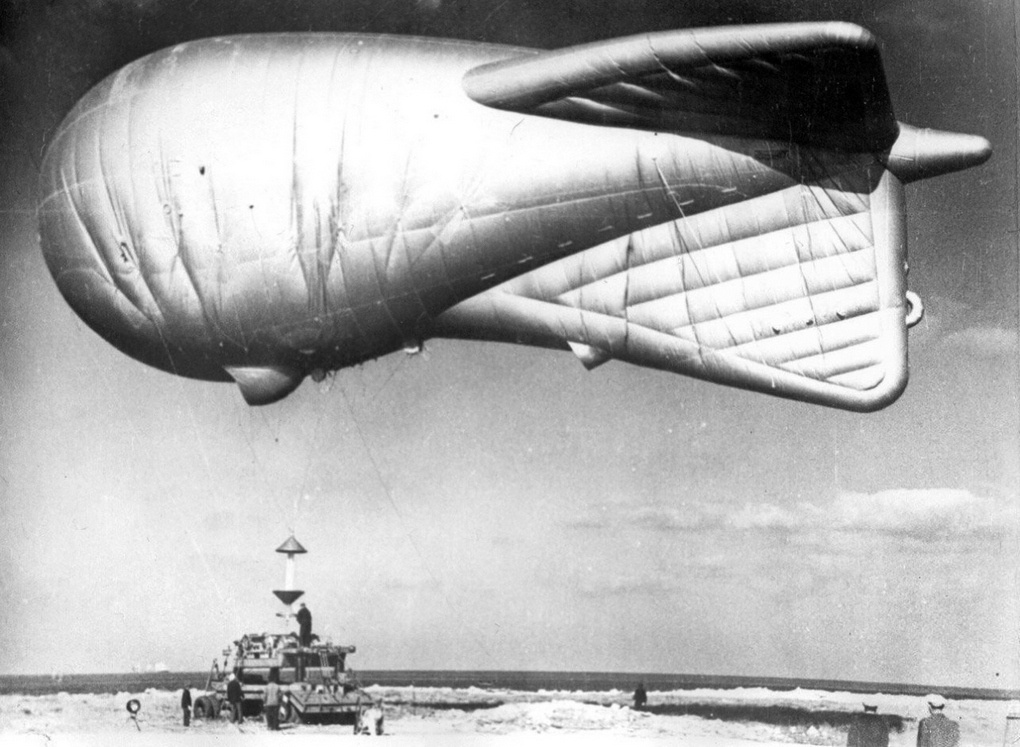

Дирижабль Sky Dew.

Дирижабль Sky Dew. Взрывной рост военных беспилотных систем и связанных с ними угроз заставляет искать все новые средства противодействия беспилотной проблеме. В этой связи возникает потребность в средствах, о которых можно сказать: хорошо забытое старое. Одна из идей — использовать воздухоплавательные средства в организации противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с беспилотными летательными аппаратами различного назначения. Об этом «Армейскому стандарту» рассказал руководитель московского отделения комиссии по воздухоплаванию Русского географического общества, эксперт в области развития воздухоплавательных технологий, руководитель инициативного КБ дирижаблестроения «Аэросмена» Сергей Бендин.

Война зондов

— В свое время довелось побывать в израильском городе Здерот на границе с сектором Газа. Обратил внимание на привязной аэростат, который висел на высоте примерно 500–600 метров. Поинтересовался у местных, для чего этот «воздушный шар». Оказалось, что это очень эффективное средство для обнаружения стартующих из Газы ракет «Кассам». Аппаратура на зонде засекает пуск и в режиме онлайн передает сигнал ПВО и системам предупреждения. Люди бегут в укрытие, которые в Здероте буквально на каждом углу. Этот опыт использования привязных аэростатов может быть применим у нас? Например, для обнаружения летящих беспилотников?

— Подобные тактические привязные аэростатные комплексы используются израильской армией в рамках программ ПВО «Железный купол» для выявления воздушных угроз и их ликвидации — на удалении. Во время военных кампаний в Ираке и Афганистане такие системы активно использовали американцы. Как отмечали репортеры, американские солдаты буквально молились на воздухоплавательный дивизион, который обеспечивал безопасность периметра их баз.

Датчики и камеры на аэростате обеспечивали раннее предупреждение о надвигающихся угрозах. Операторы аэростатов за многие десятки километров видели, как машины с боевиками несутся в их сторону, или же фиксировали производимые пуски ракет.

Сегодня разные модификации подобных привязных аэростатных комплексов, помимо Израиля и США, применяются войсками Саудовской Аравии, Кувейта, Италии, Польши, Китая, Индии, Ирана, Южной Кореи, Греции…

Военные стратеги США, проанализировав положительный опыт использования войсками воздухоплавательной техники, даже предложили на основе привязных аэростатов создать целую архитектуру — JLENS. Это аббревиатура английского названия — Комплексная аэростатная сетевая сенсорная система обнаружения массированных ракетных атак. Хотя этот проект уже более десяти лет пылится в военных архивах, так как его остановили из-за проблем с финансированием. Но сегодня военное лобби решительно хочет продавить финансирование и поставить такую технику на вооружение американской армии.

А пока наиболее распространенным привязным аэростатным комплексом в частях НАТО остается более скромная тактическая система — PTDS (в переводе с английского — Система обнаружения постоянных угроз).

Полагаю, у израильтян на границе с сектором Газа была развернута именно такая система раннего обнаружения, способная видеть приближающиеся угрозы за более чем 50 километров. Другой аналогичный тактический привязной аэростатный комплекс наблюдения и радиолокационной разведки развернут в десяти километрах от израильского ядерного центра на юге страны.

Аэростатный комплекс «Бредень».

Аэростатный комплекс «Бредень».Уверен: опыт военного применения аэростатных комплексов в Израиле, конечно же, должен быть изучен экспертами из России.

— А какой именно опыт?

— Нам мог бы пригодиться опыт эксплуатации в Израиле и самого крупного в мире привязного аэростата «Тель Шамаим» длиной 117 метров. Этот аппарат с оборудованием для дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) способен нести многодневное дежурство в диапазоне высот 4000–6000 метров в течение многих лет.

Мощная бортовая станция HAAS1 (в переводе с английского — Аэростатная система высокой готовности) позволяет удерживать под постоянным контролем пространство в 800-километровом «пятне» радиолокационного поля с нижней кромкой на высоте 30 метров от земли.

Правда, с год назад руководство движения «Хезболла» распространило заявление о том, что дрон-камикадзе, пролетевший 50 километров и преодолевший израильские системы ПВО, сумел поразить этот флагманский аэростат в районе перекрестка Голани. Информация о реальных повреждениях этого гигантского аппарата официально не распространяется. Однако, по непроверенным данным ряда источников, удар беспилотника пришелся на наземную причальную станцию, не затронув сам аэростат. Появлялись комментарии, что никакого попадания не было совсем. Короче, ясности нет. Однако с того времени аэростат в небо не поднимается.

— Судя по этой информации, в мире разворачивается необъявленная гонка проектов привязных аэростатных комплексов военного назначения, в которую мы пока не включились.

— Примерно так и есть. К примеру, американская компания «Алтэйрос» строит по заказу Пентагона высокотехнологичные автопилотируемые привязные аэростатные комплексы, которые при массовом выпуске смогут без участия человека держать под радиолокационным контролем огромные территории.

В похожем направлении, кстати, идут работы в российском НПП «Спец-Радио», где инженеры в инициативном порядке намерены разработать систему «АэроСмарт» на основе искусственного интеллекта — для полной автоматизации работы аэростатных постов присутствия без людей.

Благодаря таким решениям автономные аэростатные комплексы для продолжительных автономных миссий можно будет размещать в «медвежьих углах» или на безлюдных островах… Перспективы такой разработки трудно переоценить. А государству такие прорывные технологии надо поддерживать, ведь они будут очень востребованы военными, спасателями, экологами, научным сообществом.

Аэростат против «летающего радара»

— В чем преимущества РЛС комплекса ПВО на борту привязного аэростата и мачтового базирования? На какую «дальность» видит такой радар?

— Прежде всего, нужно вспомнить основы стереометрии. Фактор кривизны земной поверхности влияет на дальность «обзора» РЛС. В действующей войсковой системе ПВО для радиолокационного контроля пространства массово используются 42-метровые мачты наземного базирования с установленными на них радарами. Многим пэвэошникам такие системы дальнего дозора, как «Сопка-2» и «Каста», хорошо знакомы. За 30 километров с высоты мачты могут выявляться угрозы, летящие в эшелоне 100 метров и выше.

УСУ 85М «Межбровье».

УСУ 85М «Межбровье».Признавая специфику современной войны как «войны дронов», мы должны отметить, что полет сегодняшних дронов обычно проходит в высотном диапазоне от 30 до 100 метров. Сегодняшние РЛС наземно-мачтового базирования проектировались в советское время, когда требовалось поражать актуальные на тот момент воздушные цели — крылатые ракеты и средства авиации, полет которых не проходил ниже 100 метров. К сожалению, современные низколетящие угрозы наземные РЛС ПВО нередко упускают «из виду».

Вот и получается, что упомянутый фактор кривизны земли определяет доступность радиогоризонта. Поэтому действующие войсковые РЛС с высоты мачты способны покрыть сплошным радиолокационным полем дистанцию в 25–30 километров, причем нижний край этого покрытия будет 100 или даже более метров. Расширить возможности обычной РЛС ПВО позволяет народная смекалка — затащи мачту на возвышенность и контролируй радиолучом пространство на 35–40 километров. Но это предел.

При этом надо держать в уме фактор времени приближения летящей угрозы к зоне операционной досягаемости ПВО. Успеют ли расчеты зенитчиков ПВО взять на прицел и уничтожить десятки или даже сотни дронов, которые все чаще вылетают на охоту роем? Вопрос остается открытым.

Дистанцию в 30 километров, на которую радар способен хоть как-то «заглянуть», распространенный боевой украинский дрон «Баба-Яга» покроет за 40 минут, скоростной беспилотник-камикадзе «Байрактар» — за 14, «Бобер» — за 13, а «Скайлайн» — за три минуты. Хорошо, если расчеты ПВО по таким единичным прилетам успешно отработают. А что, если рой из сотен скоростных дронов будет засечен радаром в 30-километровом удалении от критической зоны?

За столь короткий промежуток времени, который будет в распоряжении расчетов ПВО, вряд ли удастся подготовиться к пуску зенитных ракет для уничтожения массированного налета. А значит, «просачивание» некоторых ударных дронов станет неизбежным фактом. Возможно, что именно этим обстоятельством можно объяснить участившиеся рецидивы успешных атак беспилотниками ВСУ в тылу и приграничных районах.

В ближайшей перспективе интенсивность атак вражеских дронов роевым построением будет только усиливаться. Зеленский на полученные от своих зарубежных спонсоров миллиарды долларов обещает к осени этого года наладить выпуск по 1000 дронов-камикадзе ежесуточно.

Естественно, что к нарастающим угрозам массированных воздушных атак российская система ПВО должна серьезно подготовится в плане технологического обновления и достижения организационной слаженности подразделений. Подойдут для этот либо самолет, либо привязной аэростатный комплекс.

— У нас есть самолеты-радары, например А-50. Чем привязные аэростаты лучше? Сколько времени привязной аэростат может находиться в воздухе без «дозаправки»?

— Самолетов ДРЛО А-50 в составе ВКС всего несколько единиц, что для обеспечения актуальной защиты критических объектов и направлений недостаточно. Но благодаря именно радарам на борту самолетов эффективность ПВО в Московском регионе очень высока.

Самолет ДРЛО может контролировать огромное пространство, находясь на своих рабочих высотах 5–10 километров. Однако время дежурства такого самолета в небе ограничено 8–10 часами. Самолет Ил-76МД, на базе которого работают комплексы ДРЛО А-50, А-50У, А-100, в течение смены израсходует топливо и отправится заправляться на аэродром базирования, а также сменить экипаж на борту. Такую возможность незаметно для российской ПВО провести безнаказанную вылазку вглубь территории дроны ВСУ не упустят.

Другое дело, когда РЛС на борту тактического или стратегического аэростата начинает работать с высоты 2, 3 или даже 4 километров, причем сессия боевого дежурства может продолжаться от нескольких дней до месяца — в зависимости от размерности аппарата. Дальность радиогоризонта привязного аэростата с такой высоты подъема будет от 150 до 300 километров.

Исходя из реалий, такие самолеты ДРЛО, как А-50, для ПВО признаны лучшим решением. Но, как уже отметил ранее, авиапарк таких специальных бортов малочислен. При этом эксплуатационные расходы на самолет с радаром на порядок выше, чем траты на операционные мероприятия привязного аэростата ДРЛО.

Привязной аэростат «Торос».

Привязной аэростат «Торос».Тем не менее некорректно считать привязные аэростаты лучшей альтернативой авиационным носителям радаров. Уверен, что самолет и аэростат ДРЛО в процессе грядущего реформирования системы ПВО гармонично впишутся в свои целевые ниши. «Привязникам» суждено работать на ниве «стационарного» наблюдения, а самолетам участвовать в высокомобильных операциях ДРЛО.

— Какие факторы влияют на продолжительность «рабочей смены» аэростата?

— Например, утечка гелия. Процент утечки гелия из оболочки привязного аэростата зависит от материала оболочки, условий эксплуатации и технического состояния привязной системы в целом.

К примеру, утечка гелия из полиуретановой оболочки тактического аэростата объемом 3000 кубометров за сутки составит порядка 30 кубов, или 1% от общего объема. В случае же ветровых нагрузок в течение продолжительного времени этот показатель будет немного больше. В среднем месячный объем пополнения «привязника» такой размерности составит около 900 кубиков гелия. А пополнение оболочки лучше всего производить после 10–15 дней дежурства в небе. Именно этим в основном и обусловлена необходимость раз от раза возвращать борт на землю, прерывая выполнение заданной миссии.

Возможности ОПК

— Если наши ВКС и ПВО заинтересуются системой контроля воздушной обстановки на основе привязных аэростатов, то сколько их может понадобиться? И каких?

— По оценкам некоторых экспертов, для обнаружения ракет и дронов ВСУ было бы достаточно, например, еще на дальних подступах к Крыму поставить вдоль западного побережья полуострова 3–4 тактических аэростата с соответствующей аппаратурой на борту.

Однако за этими общими словами нет определенности. А между тем в условиях военного времени при вынесении решения нужны определенность и аргументированные доводы. Ну скажите, почему потребуется для защиты Крыма именно такое количество аэростатов, а не 6–7? По результатам точного подсчета и расчета, может оказаться, что прикрыть Крым с высоты 4–5 километров сможет и один привязной аэростат большой размерности — вроде «Пумы». Но дело-то не в выяснении количества аэростатных постов на полуострове и не характеристиках неназванной бортовой аппаратуры. Вся соль в том, что серийных аэростатов ни для ПВО, ни для ВКС в России не выпускается, а значит, смысла нет выдумывать пустопорожние байки.

Как реалист, предлагаю вместо гадания на кофейной гуще обсуждать имеющиеся условия и возможности для запуска в России промышленного кластера по производству аэростатных систем.

— Промышленность способна справиться с производством тканей для оболочки аэростатов и необходимых газов?

— Уверен, рано или поздно в России получит путевку в жизнь целевая госпрограмма развития воздухоплавательной техники. Сегодня же для производства аэростатных оболочек ведущие профильные компании вроде НПП «Спец-Радио» или АО «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики (ДКБА) вынуждены использовать в основном импортную ткань.

В стране специальные многослойные ткани для оболочек воздухоплавательной техники не производится. Если в министерских кабинетах пошевелятся, то машиностроители спроектируют и построят соответствующие станки, на которых станет возможным организовать непрерывный выпуск аэростатной многослойной полимерной ткани для высокотехнологичных оболочек. Однако если нет самой отраслевой структуры для производства воздухоплавательной техники, то бессмысленно изготавливать в промышленных масштабах специфическую по назначению ткань.

В России ситуация с доступностью газов, используемых в воздухоплавании, более позитивна. В районе города Свободный Амурской области заработало крупнейшее в России и второе по мощности в мире предприятие по переработке природного газа, который по газопроводу «Сила Сибири» будут получать в Китае. После ввода в эксплуатацию всех очередей Амурского ГПЗ гелий на мировом и внутреннем рынке может подешеветь чуть ли не в три раза.

По прогнозам «Газпрома», уже в этом году Амурский ГПЗ отправит на товарный рынок порядка 60 млн кубометров гелия. Спрос на этот газ в мире будет расти, а это значит, что ежегодная газодобыча может быть доведена до 200 млн «кубов». И тогда в России эксплуатация аэростатных систем, оболочки которых наполнены гелием, удешевится и будет более доступной.

«Ирбис», «Пума», «Гепард»

— Говорят, что были проекты аэростатов, которые были испытаны, доведены до ума и даже приняты на вооружение. Что с ними произошло и можно ли их быстро реанимировать для армии?

— Исторически сложилось так, что в России XXI века львиная доля новейших аэростатных систем была разработана инженерным альянсом Воздухоплавательного центра «Авгуръ» и его дочерней структуры НПО «Росаэросистемы», который после слияния реорганизовался в НПО «Авгуръ — РосАэроСистемы».

В рамках гособоронзаказа компания построила, испытала и сдала заказчику более десяти крупных привязных аэростатных комплексов с объемами оболочки от 110 кубометров (проект «Ирбис») до 12 тыс. кубических метров (проект «Пума»). В том числе несколько аппаратов «Пума» были сделаны по заказу Китая.

Сегодня в России такого разработчика давно уже нет. Компания была обанкрочена по решению суда в 2017 году… Однако большинство разработанных аппаратов не утратили актуальности, и компания-преемник «Авгура» — НПП «Спец Радио» имеет достаточные компетенции для запуска в серийное производство прошедших проверку временем аэроплатформ разного типа. Испытания построенных недавно привязных аэростатов и дирижаблей различной кубатуры и назначения проводятся компанией на собственном полигоне — единственном в России дирижабледроме в городе Киржач Владимирской области.

По заданию Министерства обороны коллектив российских конструкторов воздухоплавательной техники разработал, испытал и апробировал в режиме штатной эксплуатации такие привязные аэростатные комплексы, как «Гамильтон» с объемом оболочки 1600 кубометров, «Гепард» на 1200 «кубов», «Тигр» с 3000 «кубами» гелия в оболочке. Уверен, что все эти аэроплатформы должны стоять на боевом дежурстве не только для обеспечения ПВО, но и для выполнения гражданских миссий вроде экологического мониторинга или поддержки мобильной связи во время спасательных операций в местах природных бедствий и техногенных катастроф!

Аэростатный комплекс «Тигр».

Аэростатный комплекс «Тигр».Об уже упомянутом проекте аэростата наблюдения «Гепард» могу немного рассказать. Он реализовывался в рамках гособоронзаказа в 2006–2009 годах. Однако тогда до серийного производства комплекса дело не дошло, прежде всего, из-за финансовых ограничений со стороны Минобороны, которое в те годы захлестнула волна разрушительных реформ. А ведь эта аэроплатформа во время полевых испытаний в течение двух недель удерживала на 1000-метровой высоте 200-килограммовую полезную нагрузку. При этом на борту работал блок оптики бокового обзора, а также специализированные датчики и сенсоры.

А самый крупный из построенных в России нынешнего века «привязник» — гигант «Пума», который во время испытаний продолжительностью 25 суток удерживал на высотах от 2 до 5 км полезную нагрузку массой до 2 тонн. Иначе говоря, столько-то и весит мощный радар, способный с рабочей высоты покрыть сплошным радиолокационным полем площадь 100 тысяч квадратных километров.

Если бы в составе подразделений ПВО на вооружении была хоть одна подобная аэроплатформа, то многие атаки дронов ВСУ на Белгородчину, Брянщину, Курщину и другие области попросту захлебнулись по причине тотального уничтожения целей еще на дальних подступах к российской границе.

— Можно хотя бы примерно сравнить стоимость потребного воздухоплавательного оснащения.

— Ни официальной программы развития воздухоплавательной техники, ни функционирующего целевого производственного кластера по выпуску аэростатических систем в стране нет! С учетом этого считаю, что всерьез говорить о стоимостных и конъюнктурных параметрах нерационально. Ну придумаю тут я с лету стоимость на один аэростат, на другой, на третий. Скажу, что в мире считают стоимость аэростатной техники по ее размерности, что каждые 1000 «кубов» объема оболочки при расчетах стоимости конструкции принято приравнивать к миллиону долларов. И так далее…

Разве эта информация позволит хоть кому-то адекватно оценить завтрашние потребности в аэростатах для России? Конечно, не позволит!

Единичные экземпляры воздухоплавательной техники, которые, по сути, представляют собой эксклюзивные изделия, очевидно, обойдутся покупателю за очень высокую цену. На порядок, а то и на два дороже, чем серийно выпускаемая конъюнктура. Можно было бы назвать заявленную разработчиками стоимость привязного аэростатного комплекса «Гапард», способного раздвигать радиогоризонт до 120 километров, — это, мол, столько-то миллионов рублей, но разве стоимость единичного изделия даст возможность сформировать представление о капиталоемкости даже несформировавшегося сегмента рынка? Очевидно, нет.

— Когда недавно отключили доступ к ресурсам глобального интернет-провайдера Starlink, то в фронтовых частях ВСУ началась паника, вызванная отсутствием связи между подразделениями. Кстати, и нашим военным на передке нередко приходится для обмена данными подключаться к этой американской платформе Илона Маска. Возможно ли на театре военных действий использовать в качестве альтернативы американскому спутниковому интернету воздухоплавательные технологии?

— Отсутствие в наших Вооруженных силах «военного Интернета», который мог бы раздаваться на поле боя через подобную Starlink платформу, заметно усложняет выполнение многих боевых задач, приводит к потерям живой силы и техники. Хорошо, что вопрос о разработке доступной широкополосной спутниковой интернет-платформы, способной конкурировать с американской Starlink, находится на контроле верховной власти. Такая альтернативная платформа под названием «Рассвет» будет запущенна. Правда, не ранее 2027 года.

Для поддержки локальных миссий по развертыванию «военного Интернета» или мобильных сетей на театре военных действий или во время стихийных бедствий вполне бы подошли среднеобъемные тактические аэростаты с соответствующим бортовым оснащением. Это мог быть комплекс «Гепард» или «Тигр». Но все же такое решение следует рассматривать как временную меру.

Все эти задачи, на мой взгляд, в России может выполнять либо орбитальная спутниковая группировка, на которой будет базироваться платформа «Рассвет», либо группировка высотных геостационарных «псевдоспутников» на основе высотных дирижаблей, работающих в беспилотном режиме на высотах от 20 до 25 километров. А может, удастся слить обе таких платформы в систему.

Сейчас в разных странах развернулась настоящая конкуренция проектов по размещению в стратосфере группировок беспилотных дирижаблей. К сожалению, Россия пока не присоединилась к этому клубу покорителей предкосмоса с помощью стратосферных аэростатов и дирижаблей.

А ведь с борта стратодирижаблей можно не только поддерживать сетевой обмен и связь, но и проводить высотную разведку, управлять огнем и ретранслировать сигналы. Зарубежные разработчики стратодирижаблей, которые проектируются на деньги военных, все чаще упоминают о необходимости размещать на борту таких высотных платформ летальное оружие, направленное на своих геополитических противников.

Представьте себе огромный беспилотный дирижабль, который месяцами может висеть в стратосферной локации над полем боя и обеспечивать бойцов широким спектром услуг информационного обмена, а также бесперебойной закрытой связью…

В связи с этим задаюсь резонным вопросом: по каким причинам Россия до сих пор не имеет даже программы развитию группировки стратосферных дирижаблей для обороны и защиты суверенитета страны?