Моонзунд, 1915. Достойный отпор кайзеровскому флоту

Броненосец «Слава» ведёт огонь по противнику (картина Г. Горшкова)

Броненосец «Слава» ведёт огонь по противнику (картина Г. Горшкова)Во время Первой мировой войны, с 8 по 21 августа (по новому стилю) 1915 года, Морские силы Рижского залива во главе с контр-адмиралом Андреем Максимовым в тяжелых неравных боях смогли устоять против натиска линейных кораблей, крейсеров и эскадренных миноносцев ВМС кайзеровской Германии, пытавшихся взять под контроль важнейшую в стратегическом отношении часть Балтийского моря. «Армейский стандарт» напомнит об этом героическом эпизоде.

Дредноутная гонка и минное оружие

В 1906 году в состав военно-морских сил Великобритании вошел линейный корабль «Дредноут». С военно-технической точки зрения это событие в один день перевело в разряд устаревших корабли главных сил, причем не только действительно старые, но даже самые новейшие и только еще строящиеся!

«Дредноут» нес не 4 орудия главного калибра, как обычные броненосцы, а сразу 10, из которых 8 могли стрелять на один борт. Не менее важным было еще одно обстоятельство: скоростью «Дредноут» превосходил даже самые быстроходные броненосцы тех лет на 2–3 узла (3,7–5,5 км/ч), и в ситуации, когда противник имел подавляющий численный перевес, мог уйти от погони и избежать неравного боя.

Все ведущие морские державы оказались вынуждены последовать примеру Англии и перейти к строительству линейных кораблей нового типа. Началась «дредноутная гонка», потребовавшая даже от богатейших и самых развитых в промышленном отношении стран чрезвычайных средств и усилий для того, чтобы не остаться на море безоружными.

Андрей Семёнович Максимов.

Андрей Семёнович Максимов.Тон в этой гонке задавала «владычица морей» Британия, но и кайзеровская Германия пыталась сильно не отставать, прочно заняв второе место по числу новых линейных кораблей и линейных крейсеров. Промышленное развитие России не позволяло ей строить дредноуты в сопоставимых с англичанами и немцами темпах, а между тем задача обороны балтийского и черноморского побережий с повестки дня никуда не ушла, да и не могла уйти. Требовалось отыскать асимметричное решение. И оно было найдено!

Постановка морских минных заграждений приносила хорошие результаты обеим сторонам еще в ходе Русско-японской войны 1904–1905 годов. А в условиях подавляющего превосходства кайзеровского флота над российским она стала едва ли не единственным способом обеспечить надежную защиту Финского и Рижского заливов от проникновения туда кораблей главных сил противника. К чести наших моряков, они не просто справились с задачей, но и стали едва ли не лучшими в мире специалистами минной войны.

Но сами по себе минные постановки полностью проблему не решали. Подобно тому, как изобретение брони способствовало появлению бронебойных снарядов, для борьбы с морскими минами стали использовать тралы, и в результате появился новый многочисленный класс кораблей — морские тральщики.

Чтобы не позволить им беспрепятственно проделывать в минных полях проходы, надо было эти поля прикрывать артиллерийскими кораблями, а при возможности — еще и орудиями береговых батарей. Так родилось понятие «минно-артиллерийской позиции». На входе в Рижский залив — в Ирбенском проливе одна из них была успешно оборудована.

Огромное неравенство сил

В ходе «великого отступления» 1915 года русские войска вынуждены были, среди прочего, отойти к Риге. Фланг 8-й германской армии оказался при этом на побережье Рижского залива. Наши корабли сразу же начали непрерывно обстреливать немецкие прибрежные части. Рассматривалась даже высадка флотом десанта в тылу врага. Одновременно спешно усиливалась береговая артиллерия на побережье Ирбенского пролива, а на Моонзундских островах началась организация противодесантной обороны. Ранее созданные в Ирбенском проливе минные заграждения были значительно усилены, обновлены, и к августу 1915 года насчитывали в общей сложности около 2500 мин.

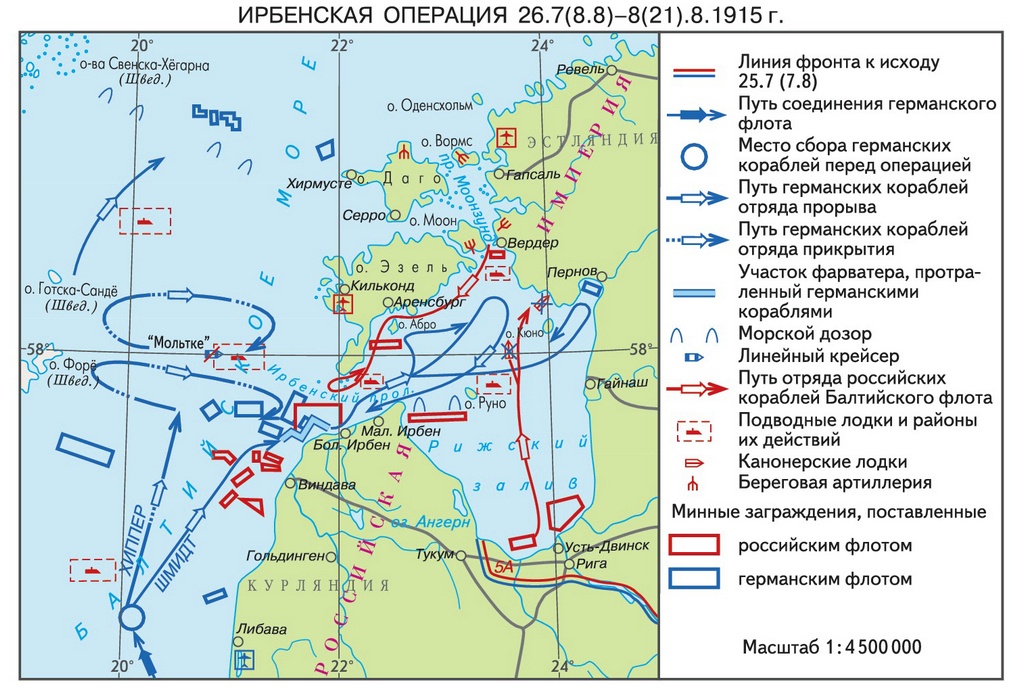

Схема Моонзундского сражения 1915 года.

Схема Моонзундского сражения 1915 года.Германское командование планировало штурмовать Ригу, а без прикрытия с моря прибрежного фланга сухопутных войск успех такой операции вызывал очень большие сомнения. Исходя из сложившейся обстановки, брат кайзера Вильгельма II гросс-адмирал Генрих Прусский, командовавший немецкими военно-морскими силами на Балтике, решил овладеть Рижским заливом. И хотя предпринятая в мае 1915 года подобная попытка немцам не удалась, в этот раз они могли рассчитывать на успех благодаря тому, что на помощь их балтийским эскадрам были переброшены большие силы Кайзерлихмарине (ВМС) с главного морского театра военных действий той войны — из Северного моря.

О серьезности намерений немцев свидетельствует состав задействованной в операции армады. Непосредственно прорываться в залив через Ирбенский пролив должны были 7 броненосцев, 2 броненосных и 4 легких крейсера, 24 эсминца (в том числе 2 новейших), 3 брандера и минный заградитель. Расчистить им путь от мин должны были 35 тральщиков. Эту группу прорыва возглавлял вице-адмирал Эрхард Шмидт.

Прикрывать ее от возможного удара в тыл вышедшими из Финского залива четырех российских новейших линкоров-дредноутов должен был вице-адмирал Франц фон Хиппер. Под его командованием состояло 8 линкоров, 3 линейных крейсера, 5 легких крейсеров, 32 эсминца, 13 тральщиков, а также 3 корабля-прорывателя минных заграждений, гидросамолеты и дирижабли.

Франц фон Хиппер.

Франц фон Хиппер.Русские морские силы Рижского залива могли противопоставить этой мощи всего лишь 1 броненосец, 4 канонерские лодки, 16 эсминцев, 6 подводных лодок, минный заградитель, 12 самолетов и 4 гидросамолета. Прикрывать минные поля нашим кораблям помогали береговые батареи, однако даже с их учетом перевес немцев в силах был колоссальным.

От ворот поворот

Ирбенский пролив представлял собой достаточно широкие ворота в Рижский залив, но пройти через них немцы могли только после траления фарватеров. В 4 часа утра 8 августа (по новому стилю) 1915 года они приступили к делу. Прикрытие тральщикам обеспечивали 2 броненосца, 2 легких крейсера и 19 эсминцев. Активность противника быстро обнаружили наши самолеты. Уже в 5 часов к месту траления подошли две русские канонерские лодки, а затем и эсминцы. Все они открыли по тральщикам и сопровождавшим их кораблям артиллерийский огонь.

В течение двух часов подорвались на минах вражеский крейсер, эсминец и один из тральщиков. Первые два корабля отделались повреждениями, но все же вынуждены были выйти из боя и проследовать в порт для ремонта, а тральщик затонул на месте. После этого в бой вступили вызванные немцами на помощь броненосцы.

Наши эсминцы вынуждены были отойти. Но в 10.30 к месту битвы прибыл броненосец «Слава», и перестрелка продолжилась. А когда взорвался и пошел ко дну второй немецкий тральщик, вице-адмирал Шмидт приказал прекратить бой и отойти. Попытка протралить пролив была успешно пресечена.

10 августа сражение возобновилось. 4 немецких крейсера обстреляли наши эсминцы у полуострова Церель, выпустили при этом 200 снарядов, но только дважды попали в цель, не нанеся русским кораблям значительного ущерба. После отхода эсминцев немцы перенесли огонь на берег и уничтожили один находившийся в ангаре гидросамолет. Этим их успех и ограничился. Когда же русская и английская подводные лодки вступили в бой и выпустили по врагу 3 торпеды (не попавшие, к сожалению, в цель) немецкие крейсера сочли за благо спешно ретироваться.

Одновременно фон Хиппер, лично возглавив отряд из одного линейного и трех легких крейсеров, обстрелял за пределами Рижского залива русские броненосные крейсера и маяк на берегу. Получив в ответ попадание 152-миллиметровым снарядом с береговой батареи, немецкий командующий тоже решил не искушать судьбу и отошел в открытое море.

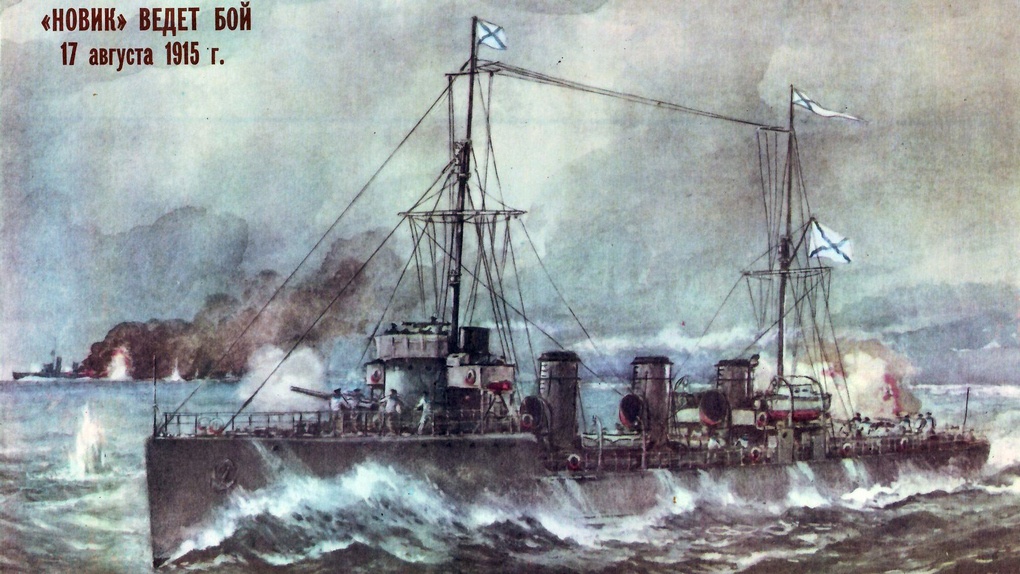

«Новик» ведёт бой с двумя немецкими эсминцами.

«Новик» ведёт бой с двумя немецкими эсминцами.С 16 августа группа прорыва была усилена двумя дредноутами, и попытки траления пролива возобновились. Естественно, это привело к новым перестрелкам. В ходе них броненосец «Слава» выдержал неравный бой с обоими вражескими дредноутами, эсминец «Новик» вышел победителем в поединке с двумя немецкими эсминцами (один уничтожил, загнав на мины, второй сильно повредил огнем пушек), а команда маленькой канонерской лодки «Сивуч» так яростно сражалась с вражеским крейсером и эсминцами, что немцы приняли ее в темноте за броненосец «Слава» и вызвали к месту боя дредноуты.

Когда вице-адмирал Шмидт понял, что два огромных корабля с 24 280-миллимитровыми орудиями, израсходовав половину топлива и боезапаса, потопили всего лишь канонерку, то устроил командиру крейсера настоящий разнос! В тот же день сражавшаяся вместе с нашими кораблями английская подводная лодка торпедировала и тяжело повредила новейший линейный крейсер «Мольтке», а 20 августа враг потерял еще один эсминец.

21 августа, понеся, по их собственным признаниям, «весьма чувствительные потери», немцы прекратили операцию. Так русские моряки дали противнику «от ворот поворот». Это позволило им удерживать за собой Рижский залив до конца второго Моонзундского сражения, разгоревшегося в октябре 1917 года. Но это, как говорится, уже совсем другая история…