Первая на трассе

Пролив Вилькицкого, 5 сентября 1936 года.

Пролив Вилькицкого, 5 сентября 1936 года.Первым всегда труднее, что подтвердил поход подводной лодки Щ-423 по трассе Северного морского пути (СМП). Он начался 85 лет назад 5 августа 1940 года, и, несмотря на тяжелые климатические условия, 17 октября подлодка прибыла во владивостокскую бухту Золотой Рог. Позади остались 7227 морских миль, из которых 682 — во льдах.

Миссия для героев Моонзунда

Но сначала стоит рассказать о предыдущей арктической экспедиции особого назначения, чей опыт был востребован экипажем Щ-423. Речь о проводке в 1936 году двух эсминцев из Кронштадта во Владивосток по маршруту Северного морского пути для пополнения сил Тихоокеанского флота. Именно тогда боевые корабли впервые прошли по Севморпути за одну навигацию.

Операция под названием «Экспедиция особого назначения № 3» (ЭОН-3) готовилась командованием Военно-морского флота СССР совместно с Главным управлением Севморпути. Оба эсминца относились к проверенному классу эсминцев проекта «Новик», строились перед Первой мировой войной и вступили в строй в ноябре–декабре 1916 года. «Сталин» (прежнее название «Самсон») и «Войков» (прежнее название «Лейтенант Ильин») отличились в боях на Балтике в ходе Первой мировой войны, в том числе принимали участие в знаменитой Моонзундской операции.

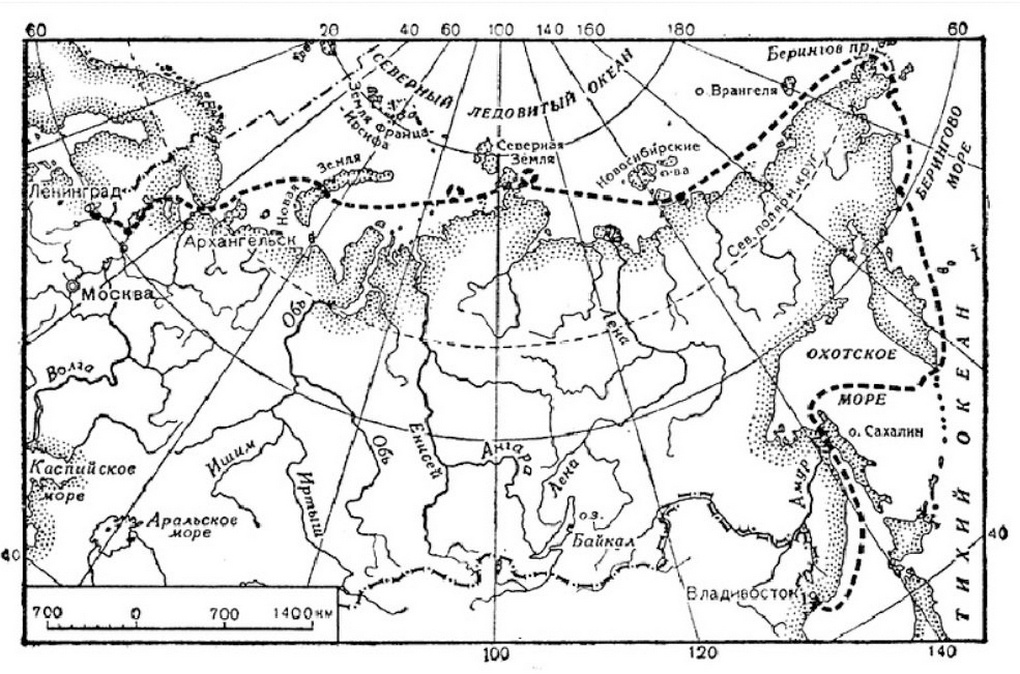

Маршрут экспедиции 1936 года.

Маршрут экспедиции 1936 года.Предстоящая миссия была строго секретной. О задаче, стоявшей перед ЭОН-3, знали только командиры эсминцев, а чуть позже маршрут довели до капитанов остальных судов: ледокола «Федор Литке» и двух танкеров — «Лок-Батан» и «Майкоп». В караван вошел транспортно-пассажирский пароход «Анадырь», на который перегрузили тяжелое вооружение кораблей — торпедные аппараты и артиллерийские орудия.

Эсминцы для ТОФа

Командиром ЭОН-3 стал капитан 1 ранга Петр Евдокимов. Поскольку у военных моряков не было опыта подобных ледовых плаваний, руководство экспедицией возложили на Отто Шмидта. Знаменитый ученый и полярный мореплаватель возглавлял все значимые арктические экспедиции тех лет, был руководителем Главного управления Северного морского пути.

На маршруте экспедиции 1936 года.

На маршруте экспедиции 1936 года.Кроме него в состав ЭОН-3 включили двух опытных полярных капитанов — Павла Миловзорова и Николая Николаева. Последний, командуя в 1934 году ледоколом «Федор Литке», совершил первое сквозное плавание по маршруту Северного морского пути с востока на запад за одну навигацию.

3 июля 1936 года эсминцы вышли из Кронштадта. К месту сбора у пролива Маточкин Шар все участники экспедиции добирались двумя маршрутами. Эсминцы двигались через Беломорско-Балтийский канал и Белое море, остальные вышли из Мурманска. 5 августа караван сделал первую остановку у острова Диксон, где «Анадырь» пополнил запасы пресной воды.

Рейс проходил в очень сложных ледовых условиях. Были моменты, когда перед руководством экспедиции вставал вопрос: идти дальше или возвращаться? Но, несмотря на все трудности, экипажи выполнили задание и 17 октября благополучно пришли во Владивосток, оставив позади 6 тысяч морских миль.

На Тихоокеанском флоте эсминцы «Сталин» и «Войков» стали первыми кораблями этого класса. Впоследствии они отличились в ходе боевых действий. Так, «Сталин» в августе 1938 года огнем орудий поддерживал войска Красной армии в районе озера Хасан, а в августе–сентябре 1945-го обеспечивал выполнение задач подводными лодками. Эсминец «Войков» за участие в освобождении военно-морских баз Сейсин и Гензан на побережье Северной Кореи был награжден орденом Красного Знамени.

Футбол на арктическом льду. 1936 год.

Футбол на арктическом льду. 1936 год.ЭОН-3 позволила военным морякам получить опыт несения службы в северных морях, что потом и было использовано как подлодкой Щ-423 в походе 1940 года, так и при ведении боевых действий на Севере в годы Великой Отечественной войны. Например, командира эсминца «Сталин» капитана 2 ранга Виктора Обухова в 1942 году назначили начальником экспедиции по переходу с Тихоокеанского флота по Севморпути лидера «Баку», эсминцев «Разумный» и «Разъяренный» для усиления Северного флота. Переход был особенно трудным, так как путь во льдах зачастую приходилось прокладывать без помощи ледоколов. Тем не менее задача была успешно решена, и дивизион с Дальнего Востока влился в бригаду эскадренных миноносцев Северного флота, а Обухов был назначен ее начальником штаба.

Тюрьма для рекордсмена

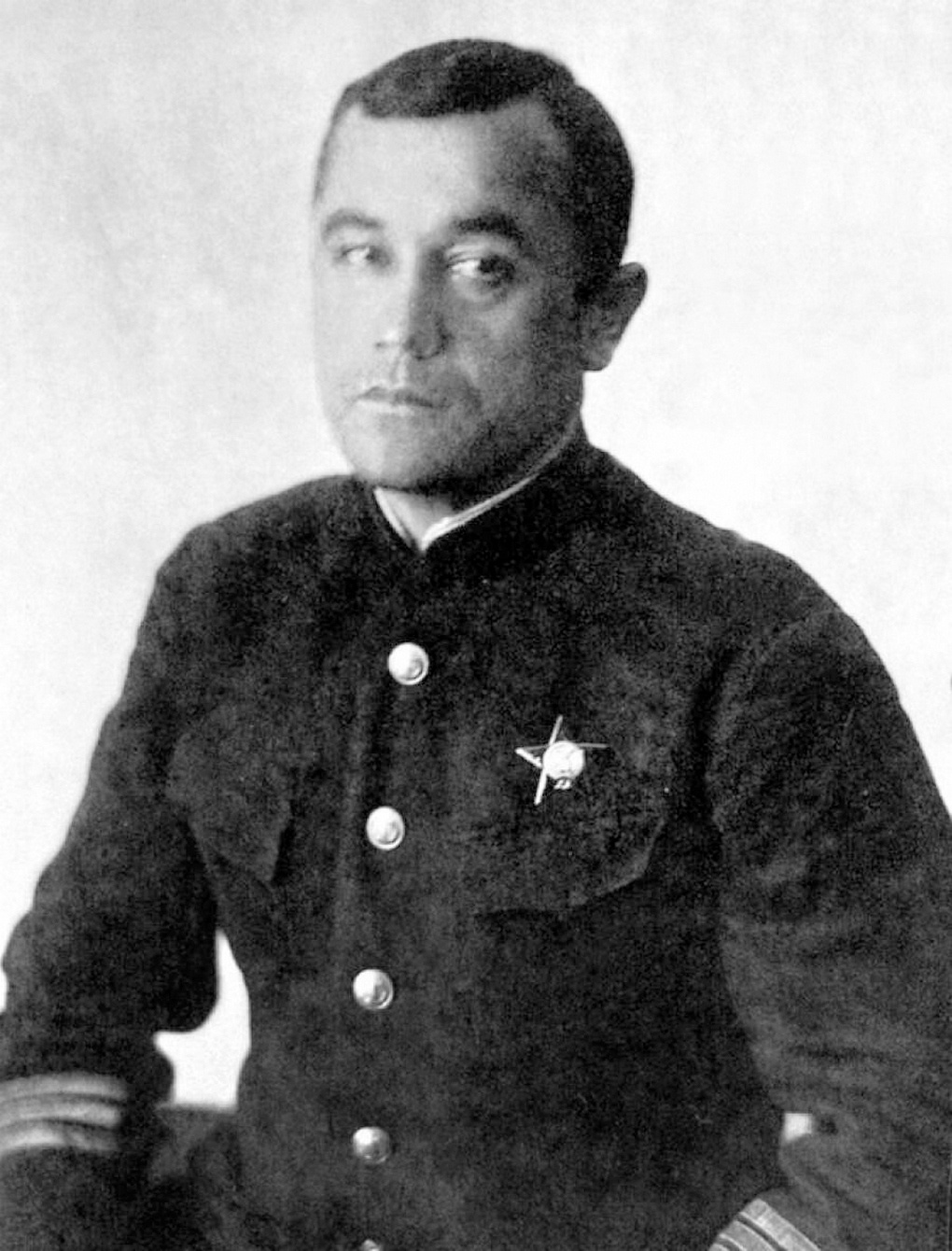

Теперь вернемся к походу подводной лодки Щ-423, которой командовал капитан 3 ранга Измаил Зайдулин. Несмотря на молодость — 35 лет, личность на флоте известная по ряду обстоятельств.

Службу на подводных лодках он начал осенью 1929 года, а до того три года прослужил на надводных кораблях — торпедном катере и эсминце «Фрунзе». В начале 1933-го Зайдулин стал командиром подлодки проекта «М», через два года — Щ-123 в 5-й бригаде Тихоокеанского флота. Той самой, которая участвовала в так называемых стахановских автономных подводных походах. Их суть в том, что подлодки уходили с задачей превысить официальную норму автономного (без пополнения запасов топлива и провизии) плавания.

Командир подводной лодки Щ-423 капитан 3 ранга Измаил Зайдулин, 1940 год.

Командир подводной лодки Щ-423 капитан 3 ранга Измаил Зайдулин, 1940 год.Так, для лодки проекта «Щука» эта норма составляла 20 суток, но в 5-й бригаде умудрялись повышать ее до 40 и даже до 50 суток автономки. В 1936 году Щ-123 «Угорь» под командованием Зайдулина особенно отличилась, поставив новый поистине удивительный рекорд: взяв запасов на 60 суток, экипаж пробыл в автономке 75! Официально предусмотренную норму (20 суток) удалось превысить почти в 4 раза!

После этого похода командира Щ-123 наградили орденом Красной Звезды, а через два года в августе 1938-го Зайдулина… арестовали, обвинив в привычном для того времени «наборе»: измена Родине, шпионаж, контрреволюционный заговор и вредительство. На рекорд двухлетней давности следователи теперь посмотрели под другим углом: дескать, своим ненормально длительным походом подводники стремились вывести из строя материальную часть и сорвать боеготовность других экипажей.

Но Зайдулину повезло: политическую подоплеку военный трибунал из приговора убрал, оставив лишь «служебную халатность», которая потянула на три года. В результате, отсидев в тюрьме год, он был амнистирован и в сентябре 1939 года восстановлен в кадрах флота. Имея судимость, офицер и предположить не мог, что всего спустя несколько месяцев ему доверят выполнение ответственного и к тому же секретного задания…

А теперь подлодка!

Дело в том, что после благополучной проводки по Северному морскому пути эсминцев «Сталин» и «Войков» в 1938 году было решено впервые отправить по тому же маршруту на Тихоокеанский флот подводную лодку. Однако реализовать этот проект в намеченные сроки не получилось из-за начавшейся советско-финской войны. Поход был намечен на август 1940 года.

При выборе подходящей подлодки остановились на Щ-423. Эта субмарина была одной из самых современных — ее приняли в состав Балтийского флота в самом конце 1937 года. Два года спустя она совершила переход на Северный флот, и экипаж под командованием капитан-лейтенанта Алексея Быстрова приобрел опыт службы в Арктике.

В то же время в Главном штабе ВМФ учли, что, несмотря на солидный стаж службы на подлодках, Быстров никогда не ходил в длительные автономные плавания — именно такое предстояло совершить. Поэтому командиром Щ-423 на время похода назначили капитана 3 ранга Измаила Зайдулина. На судимость глаза закрыли, зато приняли во внимание его 75-дневную рекордную автономку — тут был востребован именно этот опыт бывалого подводника. Быстрова тоже не обидели — он шел в поход в качестве дублера командира.

«Щука» под «шубой»

Подлодка — не надводный корабль, и предстоящий переход по Севморпути, получивший название «Экспедиция особого назначения-10» (ЭОН-10), требовал особой подготовки. Ведь даже тонкая сталь внешнего корпуса не предназначалась для самостоятельного плавания во льдах. Аналогично проблемы в Арктике могли возникнуть с горизонтальными рулями и винтом, рядом других элементов.

Пришлось взяться за серьезную модификацию. Для Щ-423 снаружи соорудили противоледовую «шубу»: двухслойную деревянную обшивку толщиной 15–20 см, которую сверху покрыли листовым железом. Несмотря на такую основательную одежку, подлодка по-прежнему могла идти под водой и вести стрельбу торпедами. Устойчивые к коррозии в соленой воде, но хрупкие бронзовые винты поменяли на ледовые — стальные со съемными лопастями. Съемными стали и горизонтальные рули, а у торпедных аппаратов теперь не было волнорезных щитов. На Щ-423 установили новый эхолот и радиопеленгатор.

Тщательно подготовились к походу и другие корабли экспедиции — подлодка шла при поддержке ледокола «Ленин» и судна обеспечения «Анатолий Серов».

Ледовый штурм

Все приготовления были закончены к 5 августа 1940 года, и Щ-423 с судном обеспечения «Анатолий Серов» вышли из базы в Полярном. В проливе, соединяющем Баренцево море с Карским, их ждал ледокол «Ленин». Позднее кроме него проводку, сменяя друг друга, осуществляли ледоколы «Сталин» и «Федор Литке».

Проблемы начались уже через неделю: 12 августа «Анатолий Серов» потерял лопасть винта, и его после согласования с руководством Северного морского пути заменили на теплоход «Волга». Перенос груза занял время, что в конечном счете отразилось на увеличении срока похода.

Капитан 3 ранга Измаил Зайдулин (справа в ушанке) на мостике подводной лодки Щ-423, 1940 год.

Капитан 3 ранга Измаил Зайдулин (справа в ушанке) на мостике подводной лодки Щ-423, 1940 год.Подлодка преодолела Баренцево и Карское моря, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское, Берингово, Охотское и Японское моря. Даже для надводных кораблей такой поход за одну навигацию был опасен: большую часть года лед на этой арктической трассе очень толстый и плотный. Достаточно сказать, что впервые пройти по Северному морскому пути удалось только в 1932 году: ледокол «Александр Сибиряков» в июле вышел из Архангельска и в октябре достиг Петропавловска-Камчатского. Все также хорошо помнят, как в 1933-м только что построенный ледокол «Челюскин», пытаясь пройти тем же путем из Мурманска во Владивосток, оказался блокирован льдами в Чукотском море. Целых пять месяцев он дрейфовал и 13 февраля 1934 года был раздавлен льдами и погиб...

С аналогичными трудностями и почти там же встретились и участники ЭОН-10. Особенно трудно пришлось у Айонского ледового массива севернее Чукотки. Ледоколы с трудом пробивали дорогу в многометровой толще льда, и образовавшееся крошево тут же смерзалось на морозе. Лодку то и дело ледоколам приходилось тащить за собой, стальные тросы рвались, и назначенная буксирная команда, смертельно рискуя, решала эту проблему. Кроме того, в условиях постоянной ледовой опасности Зайдулину и другим офицерам поочередно приходилось почти неотлучно находиться на открытом, продуваемом полярными ветрами мостике.

Сложными были бытовые условия участников похода. В частности, сказывалась большая разница температур внутри подлодки и снаружи: отсеки сильно отпотевали, и сырость становилась просто опасной. Даже пришлось подавать на Щ-423 горячий пар, чтобы высушить ее изнутри.

Не за награды…

Через 37 суток похода, 9 сентября 1940 года, подлодка и сопровождавшие ее корабли пришли в бухту Провидения на Чукотке. Наконец-то экипаж капитана 3 ранга Зайдулина смог в течение шести суток не только заняться ремонтом и обслуживанием механизмов, заменой ледовых винтов и рулей на обычные, но и отдохнуть.

Затем чуть больше месяца занял путь во Владивосток через Берингово, Охотское и Японское моря. 17 октября лодка Щ-423 прибыла в бухту Золотой Рог — первый в истории переход подводной лодки по Северному морскому пути за одну навигацию завершился. В рапорте командованию капитан 3 ранга Измаил Зайдулин написал: «Считаю, что проводка подлодок типа «С» и «К» вполне возможна Северным морским путем». Подтвердить это на практике и требовалось в ходе ЭОН-10.

Встреча экипажа подлодки Щ-423 после похода.

Встреча экипажа подлодки Щ-423 после похода.Как ни удивительно, но после столь сложного и в целом успешно завершившегося похода никого из экипажа Щ-423 не наградили. Разве что матросам и старшинам вручили знаки «Отличник ВМФ». Хотя в 1936 году участники ЭОН-3 «за настойчивость и преданность при выполнении важнейшего задания в северных морях» были отмечены весьма щедро: ордена получили 190 военных моряков и 139 представителей Главного управления Северного морского пути.

В нашем случае Измаилу Зайдулину была объявлена благодарность и вручен ценный подарок. Присвоенное 7 ноября 1940 года звание капитана 2 ранга было очередным, поэтому как награду это рассматривать не стоит…

Отцовским курсом

Капитан 2 ранга Зайдулин участвовал в Великой Отечественной войне вплоть до 26 августа 1944 года, когда трагически погиб во время одного из боевых выходов в Нарвском заливе. Ему присвоили звание капитана 1 ранга и наградили орденом Отечественной войны I степени посмертно.

В Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге сегодня можно увидеть модель подлодки Щ-423 в «противоледной шубе» и бюст ее командира.

Памятник в Усть-Луге Ленинградской области.

Памятник в Усть-Луге Ленинградской области.10 сентября 2019 года в поселке Усть-Луга Ленинградской области на воинском захоронении погибших в годы Великой Отечественной войны был открыт памятник капитану 1 ранга Измаилу Зайдулину. В том же году безымянному мысу в Ленинградской области в бухте Гакково присвоили имя легендарного подводника. Из этой бухты он ушел в свой последний поход…

Офицерами-подводниками стали оба его сына — Джемал и Рустэм. Они с золотой медалью окончили Нахимовское военно-морское училище, затем высшие военно-морские училища. Старший, Джемал, еще курсантом выпускного курса прошел на подводной лодке по маршруту отца Северным морским путем, командовал атомной подлодкой, в должности заместителя начальника кафедры преподавал в Военно-морской академии, «Заслуженный работник высшей школы РФ». Достойным продолжателем дела отца стал младший сын — капитан 1 ранга Рустэм Зайдулин.